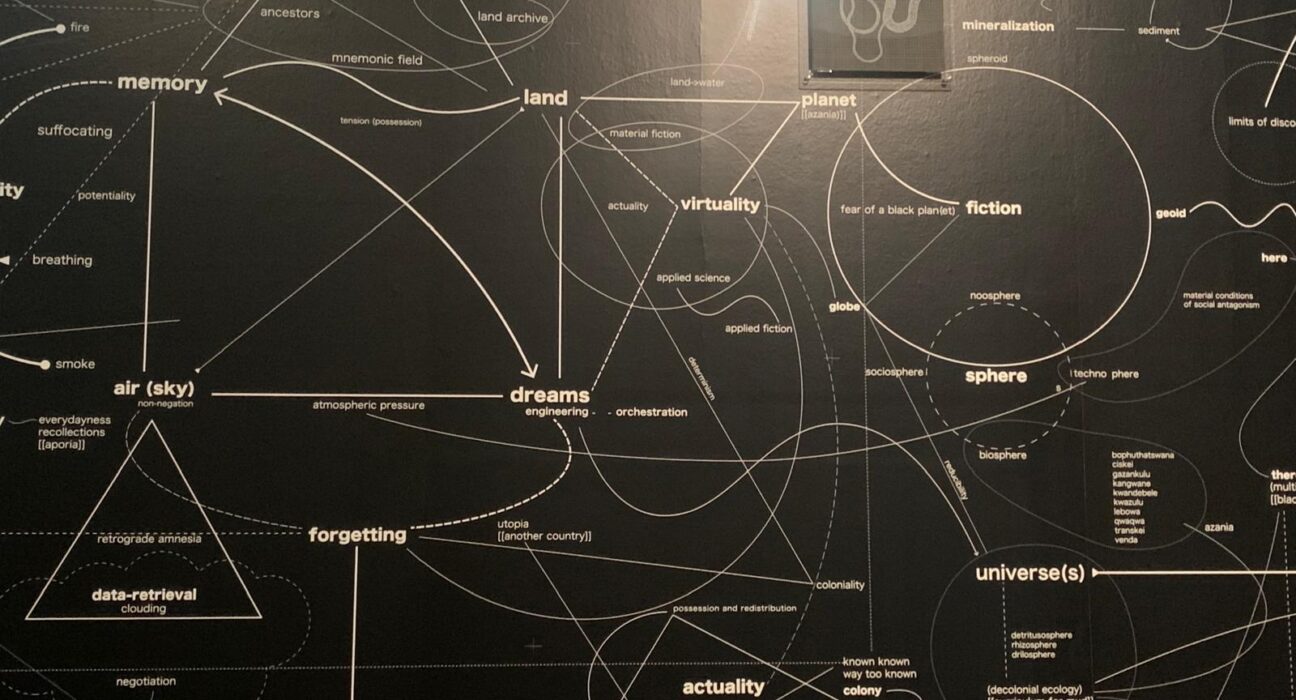

Imagem: Instalação “No Conciliation is Possible (working diagram)”, do artista zambiano Nolan Oswald Dennis. Foto: Paula Menezes (Tate Liverpool, 2023)

Inteligência artificial e as faces de Jano: dimensões educativas, cognitivas e culturais da humanidade aumentada

Organizadoras(es):

Paula S. Menezes (UNICAMP)

Afrânio Silva (UERJ)

Kelly Pedroza (Colégio Pedro II)

Thiago Esteves (CEFET-RJ)

“A infosfera tem as faces de Janus. Ela nos ajuda a ter mais liberdade, mas ao mesmo tempo nos leva a aumentar a vigilância e o controle.” (Byung-Chul Han, Não-coisas, reviravoltas do mundo da vida, p. 18)

No chamado regime de pós-verdade, a crise no sistema de peritos interpela a posição da ciência e do conhecimento na construção de consensos e de estabilidade cognitiva, assim como nos sistemas democráticos (Cesarino, 2021; Harsim, 2015). Pensar a inteligência artificial, em seu sentido amplo ou restrito, combinada à arquitetura das redes e à economia de plataformas, tem levado a posições de ampla integração destas tecnologias ou a movimentos de reflexão sobre as consequências existenciais e políticas da IA.

O entusiasmo ou a crítica à inteligência artificial dão lugar a um desenvolvimento de inúmeros subcampos de debates, incluindo o mundo do trabalho, a saúde, a infraestrutura pública e a soberania de dados, políticas públicas, fraturas digitais, desinformação, entre outros. No campo da educação, tais questões surgem em variadas abordagens. Em perspectiva ampliada, diversos trabalhos buscam compreender as políticas públicas de educação e o modo pelo qual tais diretrizes respaldam a incorporação das TICs no cotidiano de ensino de estudantes e professores da extensa rede pública de educação (Barreto, 2004; Heinsfeld; Silva, 2018). Tais políticas fundamentam a entrada de plataformas digitais nas instituições de educação com acesso aos dados de milhões de estudantes e profissionais, colocando a urgência do debate acerca do uso e da regulação desses dados. À análise das principais diretrizes nacionais, somam-se as investigações que mapeiam a aplicação dessas políticas pelos diversos agentes envolvidos no processo educacional, como gestores e docentes. Neste sentido, o debate tem apontado os impactos e desafios presentes no cotidiano dos profissionais de educação, correlacionando a crescente precarização das condições de trabalho com a incorporação das TICs na educação (Silva, 2020; Silvestre et al., 2023). Por último, cabe ainda a análise da pedagogia das plataformas digitais e de seus efeitos no processo de ensino-aprendizagem de estudantes de diferentes segmentos de ensino (Máximo, 2021; Fonseca et al., 2021).

Neste número, procuramos reunir trabalhos empíricos ou reflexões teóricas que proponham interpretações críticas sobre as transformações no âmbito cultural, com especial atenção à educação, a partir de cinco eixos temáticos: a) instituições educativas e práticas educacionais; b) educação, novas mídias, desinformação; transformações cognitivas e pós-verdade; c) o debate sobre uso e regulação de plataformas educativas ; d) decifrando a inteligência artificial e as plataformas digitais: efeitos culturais e políticos; e) estudos digitais críticos e os comuns digitais

Eixos temáticos:

1. Instituições educativas e práticas educacionais:

Como as instituições têm respondido ao viés tecnológico dominante? Desde os anos 1990, inúmeros programas de governo se desenvolvem no sentido de equipar escolas, pouco tendo desenvolvido um currículo ou competências críticas para a tecnologia ou as mídias. As práticas educacionais, pouco a pouco, foram inserindo estas novas tecnologias, fato que se ampliou durante e após o ensino remoto na pandemia. Muitas instituições estão ainda sem a chamada conectividade significativa e as orientações sobre este aspecto são ainda precárias. Como as instituições, docentes, gestores têm dialogado com as mudanças tecnológicas? Como qualificar a desigualdade digital e social no Brasil? Quais reformas curriculares ou programas (escolas conectadas, parcerias público-privadas, reforma do ensino médio, entre outras) têm respondido, de forma crítica ou acrítica, a esta nova dinâmica comunicativa? Estas são algumas contribuições que desejamos reunir neste eixo.

2. Educação, comunicação, novas mídias e desinformação:

A nova dinâmica dos fluxos comunicativos, a aceleração e a economia da inovação possuem efeitos específicos no mundo da educação, elementos ainda pouco aprofundados nas Ciências Sociais no Brasil. Algumas noções têm dominado o debate público, sem a devida atenção do ponto de vista teórico: a ideia de desinformação e os conceitos que têm dominado as políticas públicas de combate a este fenômeno: regulação de plataformas e letramento digital. A noção de educação aumentada poderia caracterizar o que tem acontecido com o mundo educacional diante das novas tecnologias: como as teorias da comunicação podem auxiliar a responder aos novos problemas colocados pelas tecnologias na educação? Como a economia/ecologia da atenção (como os estudos inspirados por Bernard Stiegler e Yves Citton) e os estudos sobre códigos e contexto (como o estudo clássico de Basil Bernstein) podem nos auxiliar a pensar as formas de comunicação acelerada e seus possíveis efeitos sobre o que chamamos de desinformação? Neste eixo serão bem vindos ensaios teóricos ou pesquisas empíricas que tentem fazer dialogar os novos estudos em comunicação e educação, incluindo o debate sobre transformações cognitivas e regime de pós-verdade. (Heersmink, 2024; Cruz Junior, 2021)

3. O debate sobre uso e regulação de plataformas educativas

O setor edtech é o setor no ramo das startups que mais cresce no Brasil. A economia da inovação tem se imbricado no mundo educativo, buscando a disputa de fundos bilionários da educação brasileira, atraindo empresas mesmo de outros setores, através de suas fundações e institutos como Instituto Unibanco, Fundação Lemann, Instituto Natura, entre outras. As grandes corporações internacionais também se consolidam no jogo: como demonstra o projeto Educação Vigiada (https://educacaovigiada.org.br/), apenas 36 das 155 instituições pesquisadas no levantamento não utilizam plataformas GAFAM (Google e Microsoft principalmente), enquanto 119 as utilizam. Neste sentido, serão bem-vindos trabalhos que analisem de forma global, ou em estudos de caso, como tem sido a ingerência destes grandes interesses econômicos na educação por via da questão tecnológica. O debate sobre regulação da IA e das possíveis formas de regulação desta e outras tecnologias também podem ser enviados como contribuições neste eixo.

4. Decifrando a inteligência artificial e as plataformas digitais: efeitos culturais e políticos

Uma série de trabalhos têm analisado como a “dataficação” da vida leva a profundos efeitos culturais (Lury e Day, 2019; Moore, 2018), mudando nossa relação com o tempo e o espaço.

A normalização da vigilância e da autovigilância (Montfort, 2016) embutida no uso de dados de plataformas e aplicativos também abre um campo de investigações sobre sociedade de controle e as formas ideológicas específicas que envolvem o debate sobre IA e algoritmos (Da Silveira, 2019; Evangelista, 2023; DIJCK, 2014). São necessários, portanto, diálogos interdisciplinares e abordagens teóricas de larga amplitude para compreender os efeitos culturais. O projeto de Bernard Stiegler (2016) em compreender como a “retenção terciária” altera o conhecimento na era digital, assim como os efeitos políticos disso (proletarização das profissões ligadas ao saber e à vigilância), assim como inúmeros estudos sobre o tema no Brasil (Bruno et al., 2018) podem trazer uma nova reflexão sobre a educação e os modelos tecnológicos baseados em dados. Serão bem-vindas reflexões que analisem como estes aspectos se relacionam com a educação, tanto na implementação de mecanismos de controle e vigilância em escolas e uso de dados das plataformas educacionais, quanto reflexões de ordem geral, sobre a legitimidade do conhecimento e do mundo científico na circulação de discursos e narrativas nos meios digitais.

5. Estudos digitais críticos e os comuns digitais

Os estudos digitais críticos são um campo interdisciplinar que vem se desenvolvendo em conjunto com reflexões sobre a crítica dos sistemas técnicos e das plataformas digitais. Alguns teóricos da sociologia da educação têm contribuições ora mais pontuais (Apple, 1981) ora mais sistemáticas (Selwyn, 2014). Simon Collin, da Universidade de Québec, propõe intercruzamentos teóricos para avançar na crítica deste campo: tanto a antropologia e a abordagem sobre as técnicas e dispositivos sociotécnicos podem trazer a dimensão das representações, valores e normas, analisando a continuidade entre cultura e técnica (Collin, 2022). Os estudos digitais críticos também atentam para a forma que as plataformas reenquadram o ensino e a aprendizagem, produzindo uma nova governança da educação; assim como as reapropriações destas plataformas em diferentes contextos resultam em multiplicidade de práticas educativas-tecnológicas (Decuypere, Grimaldi e Landri, 2021). Como pensar educação e tecnologia a partir destas contribuições vindas da Antropologia ou dos estudos críticos? Os comuns digitais podem ser uma alternativa às grandes plataformas educativas? Onde deve ser colocada a lupa para identificar o centro da abordagem crítica sobre as tecnologias na educação?

Bibliografia de referência:

APPLE, Michael, 1981, «Curricular Form and the Logic of Technical Control», Economic and

Industrial Democracy, n°2, 293–319

BARRETO, R. G. Tecnologia e educação: trabalho e formação docente. Educ. Soc. 25(89), dez. 2004.

BRUNO, F. et al. Tecnopolíticas da vigilância. São Paulo: Boitempo, 2018.

https://medialabufrj.net/wp-content/uploads/2020/10/Tecnopoliticas-da-vigilancia_miolo_download.pdf

COLLIN, Simon. Technologies, éducation, critique. In: COLLIN, S. et al. Le numérique en formation et éducation: approches critiques. Presses des Mines. Paris, 2022.

CRUZ JUNIOR, Gilson. (2021). “VER O QUE TEMOS DIANTE DO NARIZ REQUER UMA LUTA CONSTANTE”: A PÓS-VERDADE COMO DESAFIO À EDUCAÇÃO NA ERA DIGITAL. ETD Educação Temática Digital, 23(1), 273-290. Epub 24 de junho de 2022.https://doi.org/10.20396/etd.v23i1.8656236

DECUYPERE, M., GRIMALDI, E., & LANDRI, P. (2021). Introduction: Critical studies of digital education platforms . Critical Studies in Education, 62(1), 1–16. https://doi.org/10.1080/17508487.2020.1866050

DIJCK, Jose van. Datafication, dataism and dataveillance: Big Data between scientific paradigm and ideology. Surveillance & Society, v. 12, n. 2, p. 197-208, 2014.

FONSECA, G. C. et al. As vozes de alunos do ensino médio acerca do ensino remoto emergencial: Possibilidades e desafios na aprendizagem. Research, Society and Development, v. 10, n. 8, p. 1-12, 2021. Disponível em:

https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/17436.

HEINSFELD, B. D.; SILVA, M. P. R. N. As versões da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e o papel das tecnologias digitais: conhecimento da técnica versus compreensão dos sentidos. Currículo sem fronteiras, v. 18, n. 2, p. 668-690, maio-ago. 2018.

HEERSMINK, R. Use of large language models might affect our cognitive skills. Nat Hum Behav (2024). https://doi.org/10.1038/s41562-024-01859-y

LURY, C., & DAY, S. (2019). Algorithmic Personalization as a Mode of Individuation. Theory, Culture & Society, 36(2), 17-37. https://doi.org/10.1177/0263276418818888

MÁXIMO, M. E. No desligar das câmeras: experiências de estudantes de ensino superior com o ensino remoto no contexto da Covid-19. Civitas, Rev. Ciênc. Soc. 21 (2), maio-ago. 2021.

MONTFORT, N. Self-monitoring and corporate interests, In: Simanowski, Roberto. Digital humanities and digital media: conversations on politics, culture, aesthetics and literacy. Fibreculture Books, Open Humanity Press. London, 2016.

SILVA, A. M. Da uberização à youtuberização. Rev. Trabalho, política e sociedade, vol 5, n. 9, p. 587-610, jul.-dez. 2020.

STIEGLER, B. (2016) Digital knowledge, obsessive computing, short-termism and need for a negentropic web. In: Simanowski, R. (ed.) Digital Humanities and Digital Media: Conversations on Politics, Culture, Aesthetics and Literacy. London: Open Humanities Press, 290–304. https: //doi. org/10.25969/mediarep/11924.

SILVESTRE, B. M.; FILHO, C. B. G. F.; SILVA, D. S. Trabalho docente e ensino remoto emergencial: extensão da jornada de trabalho e expropriação do tempo livre. Revista Brasileira de Educação, v. 28, e280054, 2023.

SELWYN, Neil. Distrusting Educational Technology. London: Routledge, 2014.

Aguardamos suas propostas!

Elas devem ser enviadas para:

lugarcomumrevista@gmail.com

com cópia para

pmenezes@unicamp.br

Chamada para núcleo temático da Lugar Comum – mídia, cultura e democracia.

A revista é vinculada ao Laboratório Território e Comunicação – LABTeC/UFRJ e conta com o apoio de professores e pesquisadores das redes Moitará e Universidade Nômade.

Acesse as normas de publicação em Diretrizes para autores

.Cronograma:

Envio de artigos: até 31 de agosto

Decisão editorial de adequação à chamada: 31 de setembro

Retorno dos revisores aos autores: até 15 de outubro

Envio da versão final: até 15 de novembro

Decisão de publicação: 23 de novembro

Previsão de publicação: dezembro 2024/janeiro 2025