Andrea Lampis (PhD) – alampis@usp.br

“Dissonância cognitiva: o estado de ter pensamentos, crenças ou atitudes inconsistentes, especialmente em relação a decisões comportamentais e mudanças de atitude. Há 30 anos que os líderes mundiais se reúnem para trabalhar em conjunto para garantir que o nosso planeta permaneça habitável no futuro. Durante 29 desses anos, não mencionaram em todos os seus acordos e protocolos o principal culpado do aquecimento global: a extração e o consumo de combustíveis fósseis. Continuam a apresentar soluções falsas, fingindo que algo de bom resultará. Continuam a ignorar os apelos da sociedade civil por uma transição justa”. (CLIMATE GENERATION, 2022)

1. Introdução

Este artigo apresenta uma reflexão sobre a natureza do que é definido como Pensamento Ecológico Planetário (PEP[1]). De uma maneira mais geral, o texto é uma proposta de leitura alternativa à interpretação institucionalizada e dominante no meio acadêmico e na mídia da crise socioecológica. O trabalho é ao mesmo tempo um artigo de pesquisa e revisão, embora o seu alcance seja necessariamente parcial devido à abrangência e multidimensionalidade da crise, e um projeto para uma publicação de livro no qual a aspiração é a de aprofundar e, sobre todo, complementar as provocações colocadas no presente texto. A crise socioecológica precisa ser repensada como um acontecimento que não é só ambiental, más uma das heranças históricas da forma de capitalismo dominante na nossa contemporaneidade. Ao adoptar o lente da ecologia política, essa forma destaca quatro elementos sobressalientes, ela é i) financiarizada (BERGMANN et al., 2015; HANSEN, 2014; SCHIPPER, 2014), ii) tecnologicamente sofisticada (ABRAM, [s.d.]; LAI; LOCATELLI, 2021), iii) predatória (KLEIN, 2008; SASSEN, 2014) e iv) tem desenvolvido dispositivos poderosos de controle sobre a produção de conhecimento e significado (VERCELLONE; CARDOSO, 2017). Além disso, é uma crise geradora sistemática de precariedade e fragilidade (COCCO, 2007) ao longo de escalas que abrangem todo o que de humano e o não humano existe no planeta (LATOUR, 2004).

Devido ao caráter multidimensional do capitalismo contemporâneo, uma análise abrangente da sua relação com a crise socioecológica ultrapassa o horizonte do presente trabalho. Contudo, já só focando o lente na dimensão da produção das narrativas dominantes sobrea crise, pode se alcançar uma riqueza prismática que – espero – permita caracterizar este texto não como um artigo sobre ecologia, transição ecológica ou a questão ambiental, nem tampouco sobre mudança climática, mas como um trabalho que estabelece uns parâmetros analíticos para enxergar mais de perto um dos dispositivos de controle da atual forma de capitalismo, a construção do discurso do Pensamento Ecológico Planetário. O artigo, portanto, adota o lente da dimensão socioecológica da crise para analisar e revelar aspetos não imediatamente visíveis relacionados com a produção de novas formas de disciplinamento frente à diversidade política, cultural, ao interior de um campo, a análise político ambiental, no qual a abordagem crítica proposta ainda tem espaço para estabelecer novos diálogos e costurar redes com a produção de acadêmica, ativistas, e nômada de quem não tem se conformado com a recitação do mantra dominante sobre a questão ambiental feito de ameaças, riscos e planejamento para a emergência, ingredientes primário da doutrina do capitalismo dos desastres, como identificado no já clássico texto da Klein (KLEIN, 2008).

A crise da sustentabilidade ecológica é evidente no contraste existente entre a pretensão de abrangência planetária das narrativas sobre crises climática, ecológica e energética, e a absoluta desconexão que essa narrativa apresente pelo que diz respeito da vida precarizada e os territórios depredados, que é o drama de centos de milhões de pessoas, da Maioria do Mundo (CRAWFORD; MICHAEL; MIKULEWICSZ, 2023). De um lado a inconsistência dessas narrativas é revelada pelas lógicas brutais de apropriação e exclusão seletiva operada por uma economia planetária financiarizada que não consegue sobrepassar nem a obsessão com o crescimento, nem as formas da apropriação primaria das matérias primas e de extração de combustíveis fosseis e minerais. Do outro lado, este mesmo paradigma desconhece além do que é um reconhecimento substancialmente formal, o caráter e a origem colonial do desequilíbrio ecológico, o qual tem potentes raízes raciais, de exploração classista e de dominação patriarcal (CURTY, 2020; FRASER, 1997; OBENG-ODOOM, 2020).

2. Metodologia

O artigo adota o clássico método de análise conhecido como Perspectiva da Ecologia Política (PEA). A PEA é o resultado da combinação de uma variedade de abordagens metodológicas que caracterizam a investigação em ecologia política, incluindo análise multiescalar, análise político-econômica, análise histórica, etnografia, análise do discurso e estudos de campos ecológicos. O foco da ecologia política nas relações natureza-sociedade vinculou explicitamente o desenvolvimento capitalista à mudança ecológica em múltiplas escalas temporais e espaciais (ALIMONDA, 2011; NEUMANN, 2009; PALACIO, 2006).

De acordo com a análise crítico sobre o alcance da bibliometria, este estudo não utiliza técnicas bibliométricas e softwares baseados em algoritmos, pois a produção relacionada a essas metodologias baseia-se na contagem de regularidades no aparecimento de palavras-chave e outros dados como a origem dos artigos, na melhor das hipóteses chegando à leitura dos resumos e oferecendo a ilusão de uma metodologia abrangente, onde na maioria dos casos se trata de uma revisão taxonômica apoiada em softwares poderosos. Um acadêmico pode produzir poucas “unidades” de produção acadêmica (livros, periódicos), mas esse pequeno corpo de trabalho pode ser seminal para um campo específico e produzir um tremendo impacto nos estudos de uma disciplina. Métricas padronizadas, como o índice h, terão dificuldade em contabilizar tais situações. Muitas vezes, equipes de pesquisa com muitos participantes em algumas disciplinas podem produzir dezenas ou centenas de artigos de pesquisa, cada um com dezenas ou centenas de autores. Os membros destas equipas demonstram frequentemente métricas de impacto muito elevado que podem não refletir com precisão a sua proeminência individual no campo (ARCHAMBAULT; LARIVIERE, 2010). Do outro lado, é possível observar a intenção crítica que existe em destacar a base conceitual em que se situa a bibliometria em relação a outras “metrologias”, particularmente as científicas e informativas; bem como a procura de evidenciar o carácter positivista que entra no seu quadro epistemológico, a falta de um quadro teórico autónomo, a falta de clareza quanto à sua origem e o carácter fundamentalmente operacional em que assentam os seus métodos de análise (CORTÉS VARGAS, 2007).

3. A Construção do Pensamento Ecológico Planetário

Nesta seção do artigo apresento minha tese sobre a natureza do Pensamento Ecológico Planetário (PEP). Com o termo PEP entendo um conjunto de elementos teóricos e políticos que, inspirados pelo pensamento sistémico e as teorias sobre Mudança Global e o Sistema Terra (STEFFEN et al., 2005) foram assumindo um papel hegemônico na elaboração das explicações mais tradicionalmente aceitas sobre a natureza da atual crise socioecológica.

Uma primeira genealogia do PEP pode se articular redor de três perguntas simples, porém centrais para o debate. As primeiras duas focam respetivamente no processo da conformação histórica do PEP e nas suas caraterísticas distintivas. No entanto, a terceira pergunta se relaciona com a relações de poder determinadas pela existência de um PEP, e em particular na análise de temas de justiça ecológica a partir de algumas considerações sobre ganhadores e perdedores pela influência que o caminho da conformação do PEP tem representado para as políticas públicas.

3.1. Para uma Genealogia do Pensamento Ecológico Planetário

A seção foca no processo de paralela conformação duma institucionalidade ambiental de alcance internacional e duma abordagem interdisciplinar para o estudo do planeta como Sistema Terra; uma sinergia entre as dimensões política e científica que, ao mesmo tempo, pode se considerar tanto um ponto de chegada como a base da a construção do PEP.

A noção de desenvolvimento sustentável (DS) e as etapas da sua elaboração ocupam um espaço central em qualquer tentativa de reconstrução da genealogia do PEP. O DS foi codificado, por assim dizer, pela primeira vez num documento que é um clássico da história do ambientalismo contemporâneo, a Estratégia Mundial para a Conservação (WCS[2]), que como subtítulo apresentava o seguinte enunciado programático “Living Resource Conservation for Sustainable Development” (IUCN, 1980). O WCS era o resultado de anos de trabalho ao longo da segunda metade da década de 1970 entre a União Internacional para a Conservação a Natureza (IUCN[3]), com financiamento do Programa para o Meio Ambiente das Nações Unidas (UNEP). Conforme à reconstrução do Adams (2009), no clássico Green Development, a noção foi logo retomada e desenvolvida pelo relatório da Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, com o subtítulo Nosso Futuro Comum[4] (UNWCED, 1987), também conhecido com Relatório Bruntland. No caminho até a Cume Mundial sobre o Desenvolvimento Sustentável de Johannesburgo do ano 2002, conhecida como Earth Summit, a noção de DS mantem a sua centralidade no debate internacional. A publicação que estabelece uma linha direta de continuidade com o World Conservation Strategy, Caring for the Earth, pela IUCN (1991) e a apresentação da Agenda 21 (UNSD, 1992) na Conferência do Rio de 1992 são aos outras duas etapas fundamentais.

Uma ampla literatura enfatiza como nessa sequência de eventos internacionais ao longo do caminho até a institucionalização da noção de DS, um elemento já central na conferência de Estocolmo, a poluição atmosférica (que já preocupava a comunidade científica), foram tratadas a poluição da água e a do solo provenientes da industrialização e a pressão do crescimento demográfico sobre os recursos naturais (KOCH; GRUBB, 2023; MENSAH, 2019; TRAPENBERG FRICK; WEINZIMMER; WADDELL, 2015). Em Estocolmo e na década seguinte, uma frente política ocidental convergente encontrou nesses debates a motivação primaria para uma ampla tentativa dos países industrializados de impor uma agenda global sobre o meio ambiente e os recursos naturais, acompanhada pelo discurso do planeta em perigo e o dispositivo ético da necessidade de uma ação coordenada para sua proteção e conservação, que só tangencialmente se preocupava dos problemas imediatos do desenvolvimento de condições socioeconómicas minimamente dignas, das condições de trabalho do que nesse tempo ainda era chamado de Terceiro Mundo, e da pobreza (ADAMS, 2009).

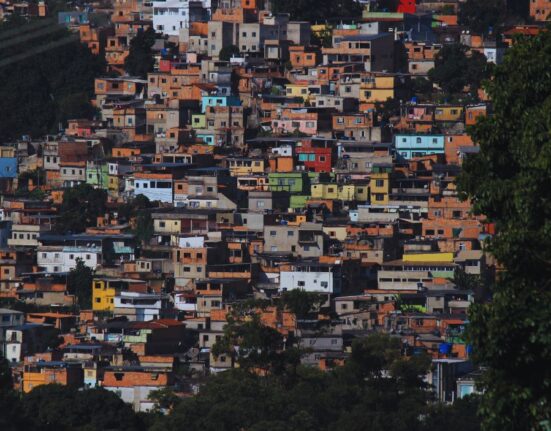

De fato, foi emblemático o discurso da única chefa de Estado que, junto ao sueco Olaf Palme, atendeu a conferência de Estocolmo – lembra Adams – a indiana Indira Ghandi quem falou assim: “não são a pobreza e a necessidade os maiores poluentes? Como podemos falar para aqueles que moram em aldeias e favelas de manter limpos os oceanos, os rios e o ar quando as vidas deles são poluídas na origem?” (ADAMS, 2009, p. 61).

Se com o complexo entramado da elaboração sobre o desenvolvimento sustentável, assim como nas negociações internacionais pelo controle das políticas relacionadas, vai se desenhando o contorno da primeira grande etapa da gênese do Pensamento Ecológico Planetário, a segunda vai tomando uma forma mais definida entre os começos dos anos 1990 e a década do 2000, em particular a partir do reconhecimento dos efeitos de caráter planetário do Antropoceno.

Com a noção de Antropoceno, autores como Steffen (2005) e Rockström (2009) ressaltam como o atuar da humanidade tornou-se um dos principais determinantes da mudança ambiental a escala global. A partir dessas considerações vai se definindo o chamado à comunidade científica para a elaboração de uma nova teorização da questão ecológica como um problema sistémico, ou seja, o planeta Terra é repensado como ‘Sistema Terra’. A introdução, nos começos da década dos noventas de século passado, da inovadora noção de Global Environmental Change (GEC)[5], como é definida a mudança ambiental relacionada a fenómenos com implicações socioambientais planetárias (aquecimento global, mudança climática, perda de biodiversidade, esgotamento das terras para cultivo, etc.). Portanto, é assim que na literatura produzida por instituições e centros académicos dominantes, geralmente do Norte Global, vai se abrindo uma senda cuja abrangência tem um caráter planetário pelas implicações filosóficas, éticas e políticas da operação intelectual realizada. O resumido nesta seção pode ser considerado como uma etapa fundacional para o Pensamento Ecológico Planetário onde se coloca a Terra no centro e aproveita da capacidade de mobilização ética de elementos carregados de valores afetivos como a expressão ‘nosso futuro comum para implicar que é “a nossa terra” a que está perdendo as condições de estabilidade das quais gozou ao longo do Holoceno. A ideia do que durante o Holoceno a mudança ambiental aconteceu naturalmente é discutível, assume a história como um largo tempo bucólico e privo de conflitos por territórios e recursos, conquistas violentas de territórios, colonialidad, escravidão e aniquilamento de inteiras civilizações.

3.2. As caraterísticas do Pensamento Ecológico Planetário

O antecedente fundamental é bem expressado pelas palavras do Steffen, que já no capítulo introdutivo de Global Change and the Earth System. A Planet Under Pressure se concentra na definição de uma dupla inseparável nas elaborações do PEP: a humanidade como um sujeito culpável da destruição da natureza e a redefinição da Terra como Sistema Terra.

“Nas últimas duas décadas, um novo imperativo passou a dominar as preocupações ambientais com a crescente consciência de que as atividades humanas têm uma influência crescente no funcionamento do Sistema Terra, do qual dependem o bem-estar humano e o futuro das sociedades humanas” (STEFFEN et al., 2005, p. 1).

A frase, embora ainda introdutória para um argumento bem mais complexo, já contém dois elementos fundamentais para nossa análise. O primeiro, é que aponta ao impacto que os humanos tiveram na concentração atmosférica de gases de efeito estufa e, pelo tanto, indiretamente ao modelo de desenvolvimento centrado no crescimento económico com base no modo de produção capitalista. O segundo ponto é que sintetiza (já ao falar de humanos como uma unidade sem distinções) de maneira muito efetiva a aplicação do pensamento sistémico a partir de um lente gigantesco, o Sistema Terra. Porém, um lente tão grande que os humanos que produzem, acumulam, geram as injustiças e são vítimas delas, que matam e que são perseguidos, tão só por apresentar uns exemplos simples para ilustrar a aporia do argumento, sumiram do horizonte, absorbido pela imagem do planeta azul. Portanto são esses humanos não idealizados os que desaparecem na distância sideral do novo pensamento ecológico, como nas palavras do Neil Armstrong que olha para nós desde o Cosmos e só vê a maravilha da criação e só sente a saudade, a maravilha e o carinho.

Figura 1. A Terra vista desde o Espaço pela Missão Apolo 17 (1972)

Fonte: National Geographic (2023), com base em NASA (1972).

No texto de abertura do capítulo dedicado a Era do Antropoceno e a como a Humanidade está transformando o Sistema Terra, Steffen e seus colegas enunciam:

“O planeta é agora dominado pelas atividades humanas. As mudanças de origem humano no funcionamento do Sistema Terra são múltiplas, complexas, interativas, muitas vezes exponenciais em termos de velocidade de propagação e globalmente significativas enquanto à magnitude. Essas mudanças afetam todos os componentes do Sistema Terra – terra, zonas costeiras, atmosfera e oceanos. As forças motrizes humanas para estas mudanças – tanto imediatas como finais – são igualmente complexas, interativas e frequentemente digitalmente conectadas em todo o mundo. (…) Não há evidências de que o Sistema Terra tenha experimentado anteriormente estes tipos, escalas e velocidade nas suas mudanças; o Sistema Terra encontra-se agora numa situação que não apresenta nenhuma analogia com outra no passado, e a qual é melhor se referir como a uma nova era na história geológica da Terra, o Antropoceno” (STEFFEN et al., 2005, p. 82).

3.3. Eixos para a Análise da PEP como Discurso Único

Antes de continuar com o desenvolvimento do argumento é muito importante esclarecer o seguinte. O propósito deste trabalho não é de jeito nenhum desmentir a validade científica do trabalho científico realizado pelas agências internacionais sobre mudança climática e suas implicações. Porém, a ciência não é um empreendimento politicamente neutral como o coloca a Sheila Jasanoff no seu clássico trabalho do ano 2004, States of Knowledge: The Co-production of Science and the Social Order:

“Assim como é difícil para os cientistas ambientais encontrar na Terra um sistema ecológico que não tenha sido afetado pela atividade humana, também é difícil para os cientistas sociais localizar formas de organização ou comportamento humano em qualquer lugar do mundo cuja estrutura e função não tenham sido afetadas, até certo ponto, pela ciência e pela tecnologia” (JASANOFF, 2004, p. 13).

A apertura da versão de síntese do sexto relatório do Painel Intergovernamental sobre Mudança Climática (IPCC pelo acrónimo em inglês) não é então questionável pelo que diz respeito à descrição das transformações observadas:

“As atividades humanas, principalmente através das emissões de gases com efeito de estufa, causaram inequivocamente o aquecimento global, com a temperatura da superfície global a atingir 1,1°C acima de 1850–1900 em 2011–2020. As emissões globais de gases com efeito de estufa continuaram a aumentar, com contribuições históricas e contínuas desiguais decorrentes do uso insustentável de energia, do uso do solo e das alterações no uso do solo, dos estilos de vida e dos padrões de consumo e produção entre regiões, entre e dentro dos países, e entre indivíduos (alta confiança)” (IPCC, 2023, p. 4).

O que sim é questionável é o uso que destes dados sobre a mudança climática tem sido feito e as narrativas que têm sido construídas a partir desse conhecimento. Em primeiro lugar, a narrativa definida por Hulme como ‘climatismo’ a tendência a transformar muitos dos problemas sociais, políticos e ecológicos que o mundo enfrenta hoje – desde a invasão russa da Ucrânia à gestão dos incêndios florestais em problemas climáticos, explicados com referência a “uma mudança no clima”. No entanto, desafios de caráter político e ético complexos são enquadrados de forma substancialmente restrita e redutiva da complexidade tão invocada ao falar do Sistema Terra, e deter as alterações climáticas é vendido midiaticamente como o desafio político supremo do nosso tempo e todo o resto se torna subserviente a este objetivo único (HULME, 2023). Além disso, o catastrofismo climático precisa ser repensado mais lá das categorias de risco, colapso ecossistêmico e catástrofe, como um dispositivo formado por um conjunto de afirmações de natureza ético-política, baseadas com certeza na evidência científica y que, porém, como o mesmo Hulme tinha indicado já no ano 2011, ao se tornar políticas conseguem realizar três operações que resulta essencial entender melhor:

- Operação No. 1: A reelaboração teleológica e distópica da mudança climática. Embora este eixo analítico não seja do próprio Hulme, o estudo detalhado da trajetória histórica IPCC que ele tem realizado resulta fundamental. Hulme reconstrói como durante os primeiros 12 anos do processo do IPCC (1988-2000), não houve tentativas sistemáticas de desenvolver métodos ou cenários que representassem futuras mudanças sociais, culturais ou políticas, embora grandes esforços tenham sido direcionados para o avanço e a distribuição de representações derivadas de modelos. do clima futuro (HULME, 2011).

- Operação No. 2: Afirmação do Determinismo Climático. Já a partir da década do 2000, aproximadamente 20 anos depois o discurso mediático e de grandes centros de produção de significado sobre o direcionamento futuro da sociedade como o IPCC ou as Nações Unidas, têm operado uma forma de reducionismo da dinâmica social a causas climáticas (HULME, 2023), de um jeito muito parecido a como entre finais do século XIX e os começos do XX o clima era utilizado para projetar juízos de valor sobre a capacidade de trabalho das raças e das sociedades.

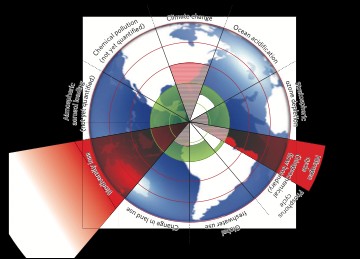

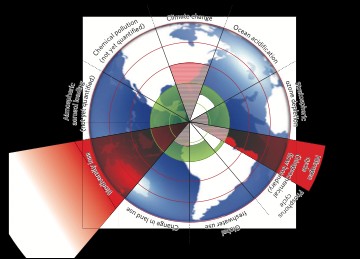

- Operação No. 3. Estabelecimento da ciência climática como ator na determinação de uma Nova Ordem Ecológica Mundial: Num recente trabalho publicado na prestigiada revista Nature, o grupo de pesquisa coordenado por Armstrong McKay, assumindo a inevitabilidade de um aquecimento global inferior a um aumento da temperatura média da Terra inferior a 1.5°C (IPCC, 2018), apresenta a localização dos pontos de inflexão climática em relação à criosfera (azul), a biosfera (verde) e o oceano/atmosfera (laranja), e os níveis de aquecimento global nos quais os seus pontos de ruptura provavelmente serão desencadeados (figura 2), conforme à legenda, por temperaturas médias inferiores a 2°C (círculos amarelos), entre 2°C e 4°C (romboides laranja) e iguais ou superiores aos 4°C (triângulos vermelhos).

Figura 2. Localização dos Pontos de Inflexão (“Tipping Points”) Climáticos por Patamar de Aquecimento Global

Fonte: (ARMSTRONG MCKAY et al., 2022, p. 1)

O trabalho de Armstrong McKay e colegas se coloca numa linha de continuidade com o trabalho de outro científico sobre o colapso climático como ponta do iceberg do fenómeno mais amplo da ultrapassagem dos limites da biosfera, tema sobre o qual Röckstrom publicou ao final da década passada um artigo sobre o que ele e seus coautores/as definiram ‘um espaço de segurança para a humanidade (ROCKSTRÖM et al., 2009b). Na figura 3, o sombreado verde interno representa o espaço operacional seguro proposto para nove sistemas com alcance planetário. As fatias vermelhas representam uma estimativa da posição atual de cada variável. Os limites de três sistemas (taxa de perda de biodiversidade, alterações climáticas e interferência humana no ciclo do azoto) já foram ultrapassados.

Figura 3. Limites Planetários para a Humanidade

Fonte: (ROCKSTRÖM et al., 2009b)

O nexo ciência-política é fundamental para a compreensão do debate relacionado com as políticas aplicadas tanto pelo que diz respeito da adaptação urbana às alterações climáticas, como – em termos mais gerais – pelo que diz respeito a construção das narrativas que organizam as políticas planetárias (LAMPIS, 2020). Talvez poucos temas tenham reunido ciência e política num debate tão intenso como os efeitos causados pelos Gases de Efeito Estufa (GEE) no clima global, as suas consequências tanto para a população como um todo como para grupos e áreas particularmente vulneráveis e, em última análise, sobre as bases do desenvolvimento industrial moderno (BLANCO; FUENZALIDA, 2013).

Na direção da linha de pensamento já indicada pela literatura sobre capitalismo cognitivo (FUCHS, 2011; VERCELLONE; CARDOSO, 2017), neste trabalho minha posição move um passo mais lá para argumentar que nesse encontro entre ciência e política se produz umas das formas típicas do exercício do capitalismo cognitivo. A agenda de pesquisa que se debruça a partir dessa análise mentem como um dos seus pontos centrais a necessidade de pesquisar as formas de produção de consenso ecológico, para assim alcançar uma melhor compreensão das modalidades altamente elaboradas e, aparentemente no violentas, de dominação dos âmbitos locais do PEP. Outra maneira de enxergar o mesmo problema e se preguntar se hoje em dia, houver a possibilidade de produção de conhecimento a partir de um processo da “elaboração autônoma” politicamente e intelectualmente não normalizada pelo que diz respeito às grandes crises da contemporaneidade, em particular, a crise da precarização da vida provocada pelo desdobramento das formas financiarizada e predatórias do capitalismo, da qual a crise ecológica é uma manifestação.

4. Dissonâncias e Barulhos desde o Fundo

O Pensamento Ecológico Planetário apresenta dissonâncias e sua unidade aparente é constantemente perturbada por barulhos desde o “fundo”, cuja origem precisa ser procurada tanto nas dinâmicas de reorganização e resistência das áreas subalternas da sociedade como nas margens territoriais da geografia econômica e cultural. O que não se conforma ao ideário de uma humanidade “novamente” unida na cruzada da espécie em contra das ameaças sistémicas, ou seja toda experiencia política, social e territorial que antepõe questões tais quais a soberania alimentar, a autonomia política, a autodeterminação e o respeito para as deferências e a diversidade, assim como no âmbito do no-humano as manifestações mesmas da vida biótica e abiótica que expressam a intolerância frente ao atual regímen predatório por meio de colapsos ecossistêmicos e desastres repetidos, representa no conjunto o que o paradigma da solução baseada em tecnologia + capital impulsado pelo PEP não consegue nem se representar, nem dimensionar e, sobretudo, controlar plenamente sob o ponto de vista político. Há uma década, analisando o imaginário ecológico, Manceron e Roué (MANCERON; ROUÉ, 2013) já superam sintetizar esse vazio que é ao mesmo tempo um hiato. Algo parece estar lhe faltando ao imaginário ecológico dominante, e não desde ontem mas desde o tempo da Conferência de Estocolmo e da jamais resolvida oposição entre meio ambiente e desenvolvimento (ADAMS, 2009) que caracteriza o ambientalismo institucionalizado e dominante que se faz presente nas Nações Unidas, nos grandes centros universitários de produção de sabedoria planetária sobre a crise ambiental global, até seus capilares desdobramentos nas redes sociais invadidas de postagens e blogs que repetem o mantra da crise e da catástrofe dia e noite, noite e dia, sem espaço nem tolerância pela dissidência e a “heresia”. Hoje em dia a oposição entre desenvolvimento e meio ambiente, central no debate sobre o desenvolvimento sustentável e a sustentabilidade tem se reconfigurado e na literatura o debate tem se enriquecido com outras noções como justiça ambiental, racismo ambiental (LAMPIS, 2016; MARTÍNEZ ALIER, 2008; RIVAS, 2012), justiça climática (AGYEMAN et al., 2009; MARTINEZ-ALIER et al., 2018; PENTINAT et al., [s.d.]), reparação ecológica (CANEY, 2006; LAMPIS et al., 2022; PAPADOPOULOS; BELLACASA; TACCHETTI, 2022), etc.

Nas imagens metafóricas da dissonância e do barulho de fundo utilizadas neste texto para introduzir a dimensão crítica do debate, esse vazio/hiato é considerado como um elemento estruturante tanto do ambientalismo institucionalizado dominante como do PEP e, mais especificamente, pode ser visualizado na análise da genealogia das visões utópicas contemporâneas baseadas na promessa elusiva da prática cultural do planejamento (ABRAM; WESZKALNYS, 2013), à qual faço referência incluindo sob a noção de planejamento um conjunto de atividades substancialmente orientada até a reorganização do futuro social, com as quais ritualmente se promete que, sempre e quando se respeitem as prescrições das castas elegidas (economistas e cientistas), o futuro será melhor e o sofrimento será evitado ou amplamente contido.

O hiato se manifesta de maneira muito concreta e observável quando consideramos o fracasso da promessa contida no planejamento a partir da evidência quantitativa que, pelo que fica no âmbito temático do presente texto indica o seguinte: A reiteração dos resultados catastróficos do modelo económico junto à constatação do estado de saúde crítico dos ecossistemas vitais do planeta[6] [aumento ininterrompido das emissões de gases efeito estufa e da concentração de CO2 na atmosfera (WMO, 2023)] contrasta de uma maneira tão evidente e sonora com toda a arquitetura do rito coletivo da ‘salvação planetária’, que se renova a cada Conferências das Partes (COP) organizada pelo IPCC; e que é celebrada nas novas criptas do mantra coletivo como LinkedIn.

Além disso, especialmente na Europa Ocidental, a insatisfação com uma redução da crise social e da precarização da vida a uma explicação reducionista parece estar produzindo dois tipos de reações principais: i) insurgências populares e movimentos populistas de extrema direita intolerantes da alteridade e da diversidade empoleirados na defesa dos microterritórios e da soberania e ii) uma crise profunda da visão ambientalista incapaz de superar uma visão do problema ambiental fundamentada em altos níveis de bem-estar material e sem a capacidade filosófica e política de conceitualizar mudanças profundas como a presença de mais de 41 milhões de pessoas na União Europeia (EU), ou seja 9,3% da população (41 milhões), não conseguiram manter as suas casas adequadamente aquecidas em 2022 (EUROSTAT, 2022). Além da ter elaborado a genérica acusação de responsabilidade a cargo da época industrial e ao uso feito nesse período dos combustíveis fosseis, o ambientalismo ocidental institucionalizado mantem um caráter apolítico e a-histórico, que substancialmente reduz a crise planetária ao assunto da mudança climática (HULME, 2023), à ameaça de um colapso planetário anunciado como sempre mais próximo oferecendo pouco mais além da reiteração da solução funcionalista e positivista do planejamento de uma renovada modernidade tecnológica. A visão do futuro é encomendada a outra “COP XX”, ou a outro sistema de indicadores planetários, depois dos fracassos registrados primeiro pelos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio e agora dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável frente ao desafio de mudar o rumo da destruição planetária. O ambientalismo institucionalizado e a sociedade civil organizada que repõe nesse paradigma e nessas práticas se debatem numa esquizofrenia cujos contornos são desenhados por duas polaridades: de um lado, o esforço para dominar e padronizar os comportamentos frente à crise climática, guiado pela estratégia do terror que acompanha o Pensamento Ecológico Planetário com a narrativa do ponto de no retorno relativo ao patamar de 1,5°C de aumento da temperatura média do planeta (ARMSTRONG MCKAY et al., 2022; MARENGO et al., 2021) e do outro um conjunto de variáveis e fenômenos fora de controle como o aumento acelerado das desigualdades entre e ao interior dos países (PIKETTY, 2014), as migrações de portada bíblica da África, Centro América (PONS, 2021) e – como exemplo regional desde o nosso contexto local – até ao interior do Brasil (PARRY et al., 2010; PONS, 2021), além do amplamente comentado aumento nas frequência e intensidade do impacto dos desastres a incapacidade de um modelo de desenvolvimento centrado na destruição predatória e extrativa dos territórios para se imaginar uma forma diferente de governança do risco a aquela centrada na Defesa Civil e nos Bombeiros (MATTHEWMAN, 2015). O elenco poderia seguir e seria bem largo. O que precisa ser ressaltado é que a solução de um planejamento orquestrado pela diplomacia internacional do clima, e apoiado em poderosas ferramentas de produção de comunicação como o Pensamento Ecológico Planetário, são parte da mesma tentativa hegemônica de negar a centralidade das dissonâncias e do barulho de fundo com base na promessa de conseguir, si não esta vez com certeza na próxima COP (!), antecipar e dar forma a outro futuro a parti dum planejamento adequado em tecnologia e capital, onde toda a humanidade, guiada pela evidência científica superaria sus diferencias e mudaria seu comportamento. 1968 ainda está muito distante e a crítica social está assumindo novas formas. As duas seguintes subseções se debruçam sobre os temas dos aumentos das desigualdades e do ataque à vida.

4.1. O Aumento das Desigualdades

Os debates sobre a relevância dos danos históricos e das desigualdades para as responsabilidades climáticas ressurgiram com força durante a Cimeira do Clima COP27 em Sharm El-Sheikh (Egypto), à medida que as negociações em torno das “perdas e danos” relacionados com o clima provocavam debates sobre conceitos concorrentes de reparações, responsabilidade e justiça (BEAUDOIN; SIMARD; CHALOUX, 2023; TARANTINO, 2023). Essas discussões não só ampliaram fontes de discórdia de longa data entre entendimentos de responsabilidade política voltados para o passado e para o futuro; também colocaram em evidência pressupostos contrastantes sobre o que significaria levar a história a sério na elaboração de agendas de transição ostensivamente viradas para o futuro (SARR, 2022).

Com o olhar coletivo fixado ansiosamente em previsões alarmantes sobre futuros planetários ameaçadores (BECK, 2015; HULME, 2011; KELMAN, 2020), uma parte considerável do debate político em torno das agendas de transição tem sido firmemente virada para o futuro (BULKELEY, 2021; MILLER et al., 2015; TEAM, 2012), centrada na busca urgente de agendas efetivas de ação política e social, e de sujeitos institucionais e econômicos capazes de levar por diante as mudanças radicais necessárias para evitar os piores efeitos da intensificação das alterações climáticas (HARVEY et al., 2018; VASQUEZ-ARROYO et al., 2020; WANG et al., 2021).

Contudo, a agenda performativa internacional não é suficiente, e é preciso refletir sobre a implicação dessas agendas voltadas para o futuro pelo que diz respeito da inevitável dependência que as liga a questões profundamente políticas sobre as múltiplas injustiças históricas que desempenharam um papel tão crucial em produzir as multíplices crises da contemporaneidade (HAYES et al., 2021; LÖVBRAND, 2019; PEEPLES, 2008). As forças históricas à raiz dessas crises são multifacetadas, com diferentes analistas a destacar dimensões contrastantes das histórias capitalista e colonial nas suas análises dos fundamentos estruturais das crises atuais.

Conforme a o Relatório Mundial sobre Desigualdade 2022 do World Inequality Lab indica que, em todas as grandes regiões do mundo, com excepção da Europa, a percentagem da renda total que o 50% mais pobre consegue assegurar é inferior a 15% [menos de 10% na América Latina, na África Subsaariana e na região do Oriente Meio e Norte da África (MENA[7])], enquanto a percentagem do 10% mais rico é superior a 40% e em muitas regiões, perto de 60% (CHANCEL et al., 2021). Como tem sinalizado Humphreys (2014), a acumulação histórica da injustiça é uma questão cujo tamanho é tão amplo que uma vez tomada em conta produz um risco de saturação para qualquer debate sobre o problema da mudança climática. Hoje em dia, os mais vulneráveis às alterações climáticas são, em grande parte, aqueles que já carecem de recursos enquanto estiveram no “lado errado” da história colonial, ou que foram os perdedores da globalização, sofreram do abandono e o desinteresse, a exclusão social ou a simples rapacidade às mãos dos seus próprios governos. São aqueles que se beneficiaram pouco ou nada de uma economia global que tem acumulado riqueza a partir de um modelo produtivo baseado na utilização intensiva do carbono, e que já há muitas décadas sofrem os seus efeitos secundários do modelo de crescimento centrado no crescimento económico descontrolado, padecendo o esgotamento de recursos, os aumentos dos preços dos alimentos, o empobrecimento e agora os estragos das alterações climáticas. Uma literatura quase exterminada tem sido produzida nos dez anos depois de trabalhos como aquele citado acima do Humphreys, se constituindo numa massa crítica que reforça a leitura da superposição entre desigualdades produtos do modelo capitalista industrial primeiro e financiarizado depois, com ênfase nas pesquisas produzidas em aspetos como o discurso (AGYEMAN et al., 2009; SCANDRETT, 2016), os movimentos de resistência (HICKS; FABRICANT, 2016; HURLBERT, 2015; KIM; MARCOUILLER; WOOSNAM, 2018; MARTINEZ-ALIER et al., 2018; PENTINAT et al., [s.d.]), e racismo climático.

Pelo que diz respeito da conexão entre o PEP, o tema específico da mudança climática e o amplo panorama de debates sobre a desigualdade, meu argumento retoma a leitura do PEP como uma narrativa com uma finalidade normalizadora das posições críticas e das dissidências e, ao memos tempo, uma operação de despolitização do processo de despossessão e precarização da vida e das existências operado ao longo da história do capitalismo e mais especificamente no âmbito do capitalismo financeirizado e predatório que foi se consolidando depois da caída do Muro de Berlim e ao longo do processo de progressivo desmonte dos direitos sociais aos quais tem correspondido o aumento de dois fenómenos centrais na fase atual da globalização, a desigualdade e a precarização (PIKETTY, 2014; STANDING, 2011).

O mesmo trabalho que apresenta uma abrangência sem precedentes, precisa como o aumento das desigualdades não tem sido uniforme: certos países registaram aumentos espetaculares na desigualdade (incluindo os EUA, a Rússia e a Índia), enquanto outros (países europeus e China) registaram aumentos relativamente menores. Estas diferenças, que discutimos longamente na edição anterior do Relatório Mundial sobre Desigualdade, confirmam que a desigualdade não é inevitável, é uma escolha política. Embora a desigualdade tenha aumentado na maioria dos países, nas últimas duas décadas, as desigualdades globais entre países diminuíram. A diferença entre os rendimentos médios dos 10% dos países mais ricos e os rendimentos médios dos 50% dos países mais pobres caiu de cerca de 50x[8] para um pouco menos de 40x. Ao mesmo tempo, as desigualdades aumentaram significativamente dentro dos países. A diferença entre os rendimentos médios dos 10% mais favorecidos e dos 50% mais pobres dos indivíduos dentro dos países quase duplicou, de 8,5x para 15x. Este aumento acentuado das desigualdades dentro dos países significou que, apesar da recuperação económica e do forte crescimento nos países emergentes, o mundo continua hoje particularmente desigual. Significa também que as desigualdades dentro dos países são agora ainda maiores do que as desigualdades significativas observadas entre os países.

A seguinte sessão apresenta uma análise de algumas das implicações para o debate socioecológico do que tenho definido como ‘o ataque à vida’.

4.2. O Ataque à Vida

O ataque à vida é uma noção sintética que não faz referência às elaborações cristãs sobre a sacralidade da vida, ou a necessidade de proibir o aborto. Do contrário, a noção se inspira às recentes elaborações sobre as políticas da morte e a necropolítica. Como lembra Pagliuso Regatieri (PAGLIUSO REGATIERI, 2020), Mbembe relaciona as noções de biopoder, soberania e estado de exceção, sendo justamente essa combinação que compõe seu conceito de necropolítica.

“Este ensaio pressupõe que a expressão máxima da soberania reside, em grande medida, no poder e na capacidade de ditar quem pode viver e quem deve morrer. Por isso, matar ou deixar viver constituem os limites da soberania, seus atributos fundamentais. Ser soberano é exercer controle sobre a mortalidade e definir a vida como a implantação e manifestação de poder” (Mbembe, 2018a, p. 5).

As elaborações de vários entre os autores clássicos da literatura crítica Latinoamericana têm ressaltado como a modernidade tinha implicado a hierarquização racial como herança dum colonialismo europeu em expansão (LANDER; CORONIL, 2000; QUIJANO, 2014) e, paralelamente, a produção duma modernidade de dobre rosto, a que mostra de um lado a face iluminista do progresso universal, no entanto que como algo que se oculta do lado escuro da lua mimetiza a própria essência colonial e racista, (ALIMONDA, 2011), que termina subjugando a natureza aos interesses econômicos (ESCOBAR, 2010) e, finalmente, produz uma forma de soberania que administra direta ou indiretamente uma política da morte (SANDSET, 2021; WHO, 2005).

Aqui há uma ponte analítica que resulta essencial deixar explícita: De fato essa duplicidade é um dispositivo duplo, marcado pelos oximoros da liberação opressiva e da opressão liberatória. No entanto que o Pensamento Ecológico Planetário multiplica as alertas sobre as multíplices ameaças à estabilidade dos subsistemas vitais do planeta e seus representantes se deletam com a próxima serie da BBC Planet Earth III na Netflix, apresentada pelo Sir David Attenborough, toleram com a mesma agilidade políticas de morte cruentas e altamente visíveis, e necropolíticas de baixa intensidade que matam ao longo do tempo negando a realização de direitos, inventando escusas para manter inteiras regiões sem água, saneamento, e até eletricidade e alimento em nome das restrições económicas e das dificuldades de planejamento, até em países como o Brasil onde os poderosos moram em São Paulo e (um exemplo entre muitos) trabalham no Rio de Janeiro para onde se mobilizam em helicóptero! Exemplos do primeiro tipo de necropolítica onde os corpos, em resistência o simplesmente politicamente vulneráveis são baleados, bombardeados ou violados com a intenção de matar inclui casos como o da recente reação do Israel aos ataques do Hamas no outubro deste ano, as intervenções da policia nas favelas do Rio, assim como na ruas urbanas dos Estados Unidos o nos controles fronteiriços do Reino Unido e da Europa, onde o racismo e o passe livre para matar em nome da segurança, ou as violências e torturas perpetradas por exércitos, força policias e assassinos privados em nome do Estado, da Paz e de Segurança. Este primeiro grupo apresenta uma muito marcada dimensão de gênero e racial, sendo desproporcionado o número de vítimas mulheres ou LGBTQ+, assim como negros/as e indígenas com um elemento de interseccionalidade (VIVEROS VIGOYA, 2017) que este trabalho por questões de espaço vai ter que deixar na agenda de pesquisa para futuras elaborações e que, porém, é necessário mencionar até brevemente. Exemplo do segundo grupo de políticas da morte abrangem em primeiro lugar as políticas de exclusão e abandono das margens geográficas e sociais, e todas as periferias urbanas e rurais onde a morte é administrada sob forma de privação, retiro/negação de apoio para a realização dos direitos, inclusive todas as formas de trabalho desprotegido e super explorado.

As evidências do ataque à vida abrangem um campo imensamente amplo. Neste trabalho só vai ser possível apresentar uma parte substancialmente minúscula do que é disponibilizado através de informação quantitativa e qualitativa ou dados produzidos por atores públicos ou privados, assim como pelo que diz respeito das narrativas e memorias de caráter histórico ou recolhidas nas crónicas dos mídia. Contudo como antecipado na seção sobre metodologia neste trabalho os dados e os exemplos são apresentados com uma finalidade qualitativa no marco de uma estratégia de pesquisa que costura um elemento com o outro e os contrasta com a narrativa dominante que acompanha o PEP para desvelar suas inconsistências. A ampla bibliografia utilizada contribui para complementar para a leitora e o leitor elementos para verificar e questionar o discutido.

Entre as frentes da morte escolhi apresentar dois exemplos que representam a ponta do iceberg de duas literaturas muito amplas, respaldadas por uma grande massa crítica enquanto a dados e produção académica: i) a violência de gênero e, em particular o feminicídio, utilizando os dados da Rede dos Observatório de Segurança e ii) os casos dos recentes desastres de Mariana e Brumadinho. Mais uma vez minha intenção aqui não é de oferecer uma discussão abrangente desses fenómenos, mas de costurar analiticamente os elementos teóricos com alguns exemplos empíricos, principalmente para lembrar a ausência não só deste tipo de análise, mas sobretudo das pessoas e dos territórios na análise de caráter sistémico que domina as elaborações feitas sob a influência do Pensamento Ecológico Planetário.

Conforme à Rede de Observatórios de Segurança (ROS) pelo menos 5 pessoas negras são mortas pela polícia cada dia, uma situação muitas vezes misturada com violência de gênero. Birman e Pierobon, estudando as dinâmicas da violência de gênero no Rio de Janeiro tem mostrado como as situações que envolveram maus-tratos físicos e morais, ameaças e assassinatos enfrentados por mulheres, discutimos como crime, território e violência se embebem nas relações de família e de vizinhança (BIRMAN; PIEROBON, 2021). A tabela 1 nos apresenta uma visão quantitativa e sistematizada de acontecimentos complementares ao trabalho das antropólogas, mostrando dados para cindo estados (Bahia, Ceará, Pernambuco, Rio de Janeiro e São Paulo) relativos a uma ampla fenomenologia de atos violentos em contra da mulher pelo período que abrange desde junho de 2019 até maio de 2021, muito significativo para incluir toda a temporalidade da pandemia da Covid-19 que tem agudizado e revelado a violência patriarcal e do Estado em contra da mulher.

Tabela 1. Tipos de Feminicídio e Violência contra Mulher (junho de 2019 a maio de 2021)

| BA | CE | PB | RJ | SP | Total por tipo | |

| Tentativa de feminicídio/Agressão física | 133 | 79 | 168 | 295 | 701 | 1376 |

| Feminicídio | 128 | 111 | 207 | 142 | 547 | 1135 |

| Violência sexual/estupro | 51 | 34 | 37 | 82 | 198 | 402 |

| Homicídio | 148 | 95 | 82 | 54 | 18 | 397 |

| Agressão verbal/Ameaça | 8 | 26 | 6 | 45 | 58 | 143 |

| Tortura/Cárcere privado/Sequestro | 12 | 47 | 10 | 21 | 35 | 125 |

| Tentativa de homicídio | 22 | 32 | 30 | 0 | 1 | 85 |

| Bala perdida | 4 | 4 | 21 | 13 | 0 | 42 |

| Outros | 2 | 0 | 15 | 0 | 13 | 30 |

| Total por estado | 508 | 428 | 576 | 652 | 1571 | 3735 |

Fonte: (ROS, 2021)

A outra frente das políticas da morte são os desastres com desenlace progressivo (slow onset disasters), um conjunto de processos e condições críticas que se desenrolam ao longo do tempo através da acumulação progressiva de riscos estritamente relacionados com escolhas políticas, económicas, escolhas de caráter técnico e tecnológicos em contra de vida humana e dos territórios, assim como por mecanismos de corrupção amplamente estabelecidos e tolerados pela mesma institucionalidade pública que organiza os mecanismos de resgate e atenção de emergências (LAMPIS; SARMIENTO; VAN NESTE, 2021). Os casos de Mariana (2015) e Brumadinho (2019), ou as queimadas da Amazônia (2020) são exemplos amplamente conhecido no Brasil de este tipo de efeitos das políticas da morte a partir de dinâmicas relacionadas com processo de acumulação por despossessão (BORGES, 2017; DE LAS CASAS, 2019; ESPINDOLA; NODARI; DOS SANTOS, 2019; TRALDI, 2021). A introdução da noção de desastre com desenlace progressivo visa ultrapassar o enfoque mais comum, no estudo dos desastres climáticos, sobre os efeitos de eventos climáticos extremos repentinos. Todos os desastres têm finalmente um desenlace progressivo, até quando o evento é repentino, sendo caracterizados pela deterioração gradual e crónica dos sistemas sociais e ecológicos interligados, como consequência de fatores políticos e económicos (BLAIKIE et al., 1994; LAMPIS, A., & RUBIANO, 2012; MARCHEZINI; WISNER, 2017).

Brumadinho é uma cidade pertencente à área metropolitana de Belo Horizonte, Minas Gerais, onde no dia 25 de janeiro de 2019 rompeu-se a barragem pertencente à mineradora Vale S/A, já responsável pela ruptura quatro anos antes de outra barragem de rejeitos minério de ferro em Marina (MG). Citando os trabalhos de Avila (2012) e Silva (2018), Liguori e Rodrigues Levy (2020) apresentam uma síntese do impacto em termos de mortes dos principais eventos relacionados com esta tipologia de desastres (tabela 2) originados pela evasão intencional das medidas de segurança e o desacato da legislação sobre segurança industrial, proteção do trabalho e sustentabilidade ambiental.

Tabela 2. Acidentes recentes envolvendo Barragens de Rejeitos

| ANO | BARRAGEM | MORTOS |

|---|---|---|

| 2019 | Brumadinho, Brasil | 270 |

| 2015 | Mariana, Brasil | 20 |

| 2004 | Herculano, Brasil | 3 |

| 2001 | Rio Verde, Brasil | 5 |

| 1995 | Placer, Filipinas | 12 |

| 1994 | Merriespruit, África do Sul | 17 |

| 1986 | Fernandinho, Brasil | 7 |

| 1985 | Stava, Itália | 269 |

| 1978 | Arcturus, Zimbabwe | 1 |

| 1974 | Bakofeng, África do Sul | 12 |

| 1972 | Buffalo Creek, EUA | 125 |

| 1970 | Muflira, Zâmbia | 89 |

Fonte: (LIGUORI; RODRIGUES LEVY, 2020, p. 55)

Os autores realizam uma análise que se adapta perfeitamente ao objetivo do presente texto, já que focam em aspetos que não são estritamente nem ambientais nem tecnológicos, mas que ilustram como uma das causas principais do desastre de Brumadinho seja a desproteção do trabalho e o incorrimento numa longa série de violações dos direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras dos quais teve que se responsabilizar a Vale que manteve registro com informação pouco transparente ao ponto que os relatórios e as conclusões do Ministério Público levaram à prisão preventiva de seus emissores (LIGUORI; RODRIGUES LEVY, 2020). O descumprimento de diversos requisitos regulamentares previstos no arcabouço legal brasileiro de segurança do trabalho aplicáveis à mineração demostrou a limitações de uma compreensão da questão ambiental como um assunto da dimensão material do ambiente (ou da natureza, como no caso do PEP), causando um acidente de trabalho com 270 vítimas fatais. Brumadinho não é finalmente só um desastre de desenlace progressivo, revelado na sua dramaticidade por um acidente fatal, mas um reflexo do capitalismo predatório que o Pensamento Ecológico Planetário não consegue contemplar.

5. Considerações Finais: A Crise da Sustentabilidade Ecológica

As formas de pensamento planetário sobre a crise ecológica têm ingressado uma fase de profunda crise ontológica e política. Ao mesmo tempo, as narrativas sobre os limites planetários (LENTON et al., 2019; ROCKSTRÖM et al., 2009a), que se debruçaram como os cavalos de batalha tanto dos grandes centros de pensamento ecológico[9], como do IPCC [por exemplo no relatório sobre os 1.5°C (IPCC, 2018)] peças articuladoras do discurso único centrado no terror do fim planetário iminente (ARMSTRONG MCKAY et al., 2022; IPCC, 2018), têm revelado suas limitações e inconsistências.

Nas elaborações dos centros e atores que dominam a produção de sentido e conhecimento, a Transição Ecológica vai se destacando pela ausência de elaborações consistentes sobre democracia e representatividade, assim como pelo que diz respeito do reconhecimento da importância das formas locais de resistência. Ao mesmo tempo, o argumento central da produção histórica das desigualdades e injustiças recebe um tratamento politicamente neutral pelo qual o reconhecimento é outorgado de maneira apenas formal, sem refletir sobre a necessidade de alterações substanciais na distribuição do poder e da riqueza e, sobretudo, no que diz respeito da complexa trama de relações predatórias que o capitalismo financeiro e extrativista tem conseguido organizar através de formas tanto desterritorializadas como territorialmente articuladas de um lado e, do outro lado, a paralela e sistemática precarização da existência das pessoas, da vida dos ecossistemas e dos territórios. Longe de ter a possibilidade de abranger o entramado completo e multinível dos determinantes do complexo processo de precarização, este artigo tem analisado a crise à luz das narrativas da ecologia planetária e foca nos eixos articuladores de uma renovada Governança Cidadã da Transição Ecológica que está sendo promovida e financiada globalmente.

Retomando elementos das elaborações de Deluze e Guattari (DELEUZE; GUATTARI, 1987), o trabalho tem analisado como o debate ecológico tem alcançado um ponto de esquizofrenia extremo e precisa ser reformulado à luz de uma política da vida e do território. O universalismo tem sido muitas vezes invocado para salvaguardar a diversidade em nome dos direitos democráticos, humanos e de cidadania, sejam eles políticos, sociais, culturais ou económicos. No entanto, a ideia de universalismo também se tornou uma forma de reconciliar o sonho da superioridade dos imaginários ocidentais com a necessidade de outras culturas se reformarem de acordo com essa superioridade. A insistência em constituir a ciência, o humanismo, o universalismo e as formas de racionalidade ocidentais como uma escala pela qual todas as culturas poderiam ser medidas ganhou apoio do colonialismo, do imperialismo e do domínio económico que historicamente tornaram possível a aplicação destas ideias (KREIJLER, 2021).

A ambição de um renovado universalismo se manifesta sem ambiguidades no Pensamento Ecológico Planetário, no entanto que a estela de morte e sofrimento que se manifesta na eliminação física de pobres, migrantes, negros, mulheres, pessoas LBGTQ+, minorias étnicas e outras dissidências (NEGRI, 2020) é geradora de perguntas fundamentais sobre a pertinência dessas mesmas dissidências e diversidades à humanidade descrita pelos principais pensadores do PEP, sono positivista de uma humanidade que unificada pela ciência luta compacta para sobrepassar as grandes crises planetárias e, ao memos tempo revela seu profundo caráter esquizofrénico (DELEUZE; GUATTARI, 1987).

6. Uma Agenda de Pesquisa sobre Formas Cidadãs de Governança da Transição Ecológica

Finalmente, a partir das suas muitas limitações enquanto artigo e projeto para uma agenda de pesquisa ao mesmo tempo, o trabalho propõe três eixos de análise sobre as formas cidadãs de governança da transição ecológica: i) O Ataque à Vida a través de precarização dos territórios e das existências; ii) a Crise da Sustentabilidade Ecológica frente a um paradigma dominante sem democracia, liberdade de pensamento, expressão e ação e reconhecimento a diversidade local, e iii) as Formas Cidadãs de Governança da Transição Ecológica, que são identificadas a partir de um exame das tendências coletivas e individuais de resistência e reparação ecológica. A narrativa da sustentabilidade ecológica ficou numa crise sem saída por ser dominada por uma abordagem centrada na obsessão com a inversão de capitais e o desenvolvimento de infraestruturas sempre mais extremas e planetárias (ARBOLEDA, 2020; DIJSTELBLOEM, 2021). No entanto, a mesma narrativa tem sido capaz de ignorar e, portanto, indiretamente legitimar duas transformações antropológicas fundamentais na nossa contemporaneidade. Primeiro, frente aos efeitos devastadores da crise subprime de 2008/2009 o capitalismo financeirizado contemporâneo operou uma viragem fundamental legitimando por primeira vez de maneira explícita a inutilidade dos cidadãos e cidadãs comuns para o sistema económico planetário. Cidadãos e cidadãs que foram abandonados aos próprios destinos pelos governos dos países centrais em pós de salvar o sistema financeiro, em vez de aproveitar a oportunidade para reformá-lo. Segundo, os centros de poder políticos e financiário souberam aproveitar da ocorrência da pandemia do Covid-19 para desdobrar uma colossal operação de controle e domesticação do trabalho, da mobilidade e da expressão política local com uma abrangência e sistematicidade planetárias, aparentemente ocultadas pelas brigas ideológicas em âmbito geopolítico. Frente a este panorama de perda de liberdade e disciplinamento a noção de cidadania precisa ser reivindicada como forma essencial de reapropriação de espaço, direitos, oportunidades e riqueza. Historicamente, ao longo dos últimos 30 anos formas de resistência cotidianas e/ou insurgentes tem se redobrado e ressurgido das cinzas em numerosas ocasiões e, só para ficar no campo mais diretamente conectado com a transição ecológica têm mostrado uma notável capacidade de se reinventar em formas inovadoras como as comunidades energéticas, as organizações indígenas, os movimentos de resistência urbanos, as práticas de produção coletivas e sustentáveis de alimentos, a agricultura urbana, o comercio justo, ou a apropriação de saberes e tecnologias em comunidades urbanas como nas favelas brasileiras.

Referências

ABRAM, S. Introduction-science: Technology as politics by other means. 2005, [s.d.].

ABRAM, S.; WESZKALNYS, G. Elusive Promises: Planning in the Contemporary World. New York and Oxford: Berghahn Books, 2013.

ADAMS, W. M. Green Development. 3rd. ed. Milton Park, Oxon and New York: Routledge, 2009.

AGYEMAN, J. et al. The climate-justice link: communicating risk with low-income and minority audiences. Em: Creating a Climate for Change. London: ZED Books, 2009. p. 119–138.

ALIMONDA, H. La Naturaleza Colonizada. Ecología Política y Minería en América Latina. 1a. ed. Buenos Aires: Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales – CLACSO, 2011.

ARBOLEDA, M. Planetary Mine: Territories of Extraction under Late Capitalism. London and New York: Verso, 2020.

ARCHAMBAULT, É.; LARIVIERE, V. The limits of bibliometrics for the analysis of the social sciences and humanities literature. World Social Science Report Knowledge: Knowledge Divides, 2010.

ARMSTRONG MCKAY, D. I. et al. Exceeding 1.5°C global warming could trigger multiple climate tipping points. Science, v. 377, n. 6611, 9 set. 2022.

BEAUDOIN, S.; SIMARD, P.; CHALOUX, A. La 27e Conférence des Parties de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques: un bilan critique. Canadian Journal of Political Science, v. 56, n. 2, 2023.

BECK, U. Emancipatory catastrophism: What does it mean to climate change and risk society? Current Sociology, v. 63, n. 1, p. 75–88, 2015.

BERGMANN, D. R. et al. U.S. subprime financial crisis contagion on BRIC and European Union stock markets. Revista de Administração, v. 50, n. 2, 2015.

BIRMAN, P.; PIEROBON, C. Viver sem guerra? Poderes locais e relações de gênero no cotidiano popular. Revista de Antropologia, v. 64, n. 2, 2021.

BLAIKIE, P. et al. At Risk. Natural hazards, people’s vulnerability and disasters. 1st. ed. London & New York: Routledge, 1994.

BLANCO, G.; FUENZALIDA, M. I. La construcción de agendas científi cas sobre cambio climático y su infl uencia en la territorialización de políticas públicas: reflexiones a partir del caso chileno. Em: POSTIGO, J. (Ed.). Cambio climático, movimientos sociales y política pública. Santiago de Chile: CLACSO, 2013.

BORGES, S. O desastre da barragem de rejeitos em Mariana, Minas Gerais: aspectos socioambientais e de gestão na exploração de recursos minerais The Tailings Dam Disaster in Mariana, Minas Gerais: Socio-Environmental and Management Aspects of Mining Resources Exp. v. 27, n. 2, p. 301–312, 2017.

BULKELEY, H. Climate changed urban futures: environmental politics in the anthropocene city. Environmental Politics, v. 30, n. 1–2, p. 266–284, 2021.

CANEY, S. Environmental Degradation, Reparations, and the Moral Significance of History. Journal of Social Philosophy, v. 37, n. 3, p. 464–482, 2006.

CHANCEL, L. et al. World Inequality Report 2022. [s.l: s.n.]. Disponível em: <https://wir2022.wid.world/>. Acesso em: 18 ago. 2023.

CLIMATE GENERATION. COP27: Cognitive Dissonance. Disponível em: <https://climategen.org/blog/cop27-cognitive-dissonance/>. Acesso em: 12 out. 2023.

COCCO, G. The labor of territories between deterritorialization and reterritorialization. Rethinking Marxism, v. 19, n. 3, 2007.

CORTÉS VARGAS, D. Medir la Producción Científica de los Investigadores Universitarios: La Bibliometría y sus Límites. Revista de la Educación Superior, v. XXXVI, n. 142, p. 43–65, 2007.

CRAWFORD, N.; MICHAEL, K.; MIKULEWICSZ, M. Climate Justice in the Majority World. 1st. ed. London and New York: Routledge, 2023.

CURTY, G. Rethinking Capitalism, Crisis, and Critique: An Interview with Nancy Fraser. Critical Sociology, v. 46, n. 7–8, 2020.

DE LAS CASAS, L. Moradores lutam por nova vida após tragédias em Mariana e Brumadinho. Folha de São Paulo, 2019.

DELEUZE, G.; GUATTARI, F. A thousands plateaus. Capitalism and schizophrenia. London & Minneapolis: University of Minnesota Press, 1987.

DIJSTELBLOEM, H. Extreme Infrastructure. Em: Borders as Infrastructure. [s.l: s.n.].

ESCOBAR, A. Territorios de diferencia: Lugar, movimientos, vida, redes. 2a. ed. Bogotá: Envión, 2010.

ESPINDOLA, H. S.; NODARI, E. S.; DOS SANTOS, M. A. Rio Doce: Risks and uncertainties of the Mariana Disaster (MG). Revista Brasileira de Historia, v. 39, n. 81, p. 141–162, 2019.

EUROSTAT. 9% of EU population unable to keep home warm in 2022. Disponível em: <https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/w/ddn-20230911-1>. Acesso em: 17 out. 2023.

FRASER, N. Social Justice in the Knowledge Society: Redistribution, Recognition, and Participation. Bonn: [s.n.].

FUCHS, C. Cognitive Capitalism or Informational Capitalism? The Role of Class in the Information Economy. Em: PETER, M.; BULUT, E. (Eds.). Cognitive Capitalism, Education and Digital Labor. New York: Peter Lang, 2011. p. 75–119.

HANSEN, P. H. From Finance Capitalism to Financialization: A Cultural and Narrative Perspective on 150 Years of Financial History. Enterprise and Society, v. 15, n. 4, 2014.

HARVEY, C. A. et al. Climate change impacts and adaptation among smallholder farmers in Central America. Agriculture & Food Security, v. 7, n. 1, p. 57, 14 dez. 2018.

HAYES, G. et al. Trajectories in environmental politics. Environmental Politics Routledge, 2021.

HICKS, K.; FABRICANT, N. The Bolivian Climate Justice Movement Mobilizing Indigeneity in Climate Change Negotiations. Latin American Perspectives, v. 43, n. 4, p. 87–104, 2016.

HULME, M. Reducing the Future to Climate: A Story of Climate Determinism and Reductionism. Osiris, v. 26, n. 1, p. 245–266, jan. 2011.

HULME, M. Climate Change Isn’t Everything: Liberating Climate Politics from Alarmism. 1st. ed. New York and Oxford: Polity Press, 2023.

HUMPHREYS, S. Climate justice: the claim of the past. Journal of Human Rights and the Environment, v. 5, p. 134–148, 2014.

HURLBERT, M. Climate Justice: A Call for Leadership. Environmental Justice, v. 8, n. 2, p. 51–55, 2015.

IPCC. Global Warming of 1.5°C. An IPCC Special Report on the impacts of global warming of 1.5°C above pre-industrial levels and related global greenhouse gas emission pathways, in the context of strengthening the global response to the threat of climate change, sustainable development, and efforts to eradicate poverty. Geneva: [s.n.].

IPCC. AR6 Synthesis Report. Climate Change 2023Diriba Korecha Dadi. Geneva: Panmao Zhai, 2023.

IUCN. World Conservation Strategy. Living Resource Conservation for Sustainable Development. 1st. ed. New York: IUCN-UNEP-WWF, 1980.

IUCN. Caring for the Earth: A strategy for sustainable living. [s.l: s.n.].

JASANOFF, S. Ordering knowledge, ordering society. Em: JASANOFF, S. (Ed.). States of Knowledge: The Co-Production of Science and the Social Order. London: Routledge, 2004. p. 336.

KELMAN, I. Disaster by Choice: How our actions turn natural hazards into catastrophes. Oxford: Oxford University Press, 2020.

KIM, H.; MARCOUILLER, D. W.; WOOSNAM, K. M. Rescaling social dynamics in climate change: The implications of cumulative exposure, climate justice, and community resilience. Geoforum, v. 96, p. 129–140, 2018.

KLEIN, NAOMI. The Shock Doctrine. The Rise of Disaster Capitalism. New York: Penguin Books, 2008.

KOCH, M.; GRUBB, M. Agenda 21. Em: The Earthscan Reader in Sustainable Development. [s.l: s.n.].

LAI, C. S.; LOCATELLI, G. Economic and financial appraisal of novel large-scale energy storage technologies. Energy, v. 214, 2021.

LAMPIS, A. ¿Haciendo Investigación Aplicada o Aplicando Investigación? Experiencias Auto-etnográficas en Investigación en el Campo de la Adaptación al Cambio Climático. Em: CARRIÓN HURTADO, A.; MALDONADO, M. E. (Eds.). Investigación aplicada en cambio climático y ciudades de américa latina y el caribe: Retos y aportes. Quito: FLACSO Ecuador, 2020. p. 39–62.

LAMPIS, A. et al. Reparation ecology and climate risk in Latin-America: Experiences from four countries. Frontiers in Climate, v. 4, 13 out. 2022.

LAMPIS, A., & RUBIANO, L. ¡Y siguen culpando a la lluvia! Vulnerabilidad ambiental y social en el sector Altos de la Estancia, Bogotá (Colombia). p. 177–219, 2012.

LAMPIS, A. (ED.). Cambio Ambiental Global, Estado y Valor Público: La Cuestión Socio-Ecológica en América Latina, entre Justicia Ambiental y “Legítima Depredación”. 1a. ed. Bogotá: CES/UNAL e CLACSO., 2016.

LAMPIS, A.; SARMIENTO, H.; VAN NESTE, S. L. Slow Onset Disasters, Climate Change Adaptation and the Politics of Place. IV Forum of Sociology. Anais…Porto Alegre, International Sociological Association, 2021.

LANDER, E.; CORONIL, F. La colonialidad del saber: Eurocentrismo y ciencias sociales. 1a. ed. Santiago de Chile: CLACSO, 2000.

LATOUR, B. Why Political Ecology Has to Let Go of Nature. Em: Politics of Nature: How to Bring the Sciences into Democracy. Cambridge, MA & London: Harvard University Press, 2004. p. 22–65.

LENTON, T. M. et al. Climate tipping points — too risky to bet against. Nature, v. 575, p. 592–595, 2019.

LIGUORI, C.; RODRIGUES LEVY, D. Brumadinho: Da Ciência à Realidade. 1a. ed. [s.l: s.n.].

LÖVBRAND, E. The politics of the Anthropocene, by John Dryzek and Jonathan Pickering. Environmental Politics, v. 28, n. 7, 2019.

MANCERON, V.; ROUÉ, M. L’imaginaire écologique. Terrain, n. 60, p. 4–19, 4 mar. 2013.

MARCHEZINI, V.; WISNER, B. Frameworks for understanding vulnerability. Em: MARCHEZINI, V. et al. (Eds.). Reduction of Vulnerability to Disasters: from knowledge to action. [s.l.] Prevention, 2017.

MARENGO, J. A. et al. Extreme Rainfall and Hydro-Geo-Meteorological Disaster Risk in 1.5, 2.0, and 4.0°C Global Warming Scenarios: An Analysis for Brazil. Frontiers in Climate, v. 3, 2021.

MARTÍNEZ ALIER, J. Conflictos ecológicos y justicia ambiental. Papeles de relaciones ecosociales y cambio global, n. 103, p. 11–28, 2008.

MARTINEZ-ALIER, J. et al. Blockadia: movimientos de base contra los combustibles fósiles y a favor de la justicia climática. Anuario Internacional CIDOB, p. 41, 2018.

MATTHEWMAN, S. Disasters, Risks and Revelation. Making Sens of our Times. London & New York: Palgrave Macmillan, 2015.

MENSAH, J. Sustainable development: Meaning, history, principles, pillars, and implications for human action: Literature review. Cogent Social Sciences, v. 5, n. 1, 2019.

MILLER, C. A. et al. Narrative futures and the governance of energy transitions. Futures, v. 70, n. 2014, p. 65–74, 2015.

NATGEO. Planet Earth, Explained. Disponível em: <https://www.nationalgeographic.com/science/article/earth>. Acesso em: 18 out. 2023.

NEGRIS, A. A POLÍTICA DE MORTE NA PERIFERIA DA GOVERNAMENTALIDADE NEOLIBERAL. Sapere Aude, v. 11, n. 21, 2020.

NEUMANN, R. P. Political Ecology. Em: International Encyclopedia of Human Geography. [s.l.] Elsevier, 2009. p. 228–233.

OBENG-ODOOM, F. The Commons in an Age of Uncertainty: Decolonizing Nature, Economy, and Society. Toronto, Buffalo, London: Toronto University Press, 2020.

PAGLIUSO REGATIERI, R. Modernidade, Terror e Política da Morte. Caderno CDH, v. 33, p. 1–4, 2020.

PALACIO, A. Breve guía de introducción a la Ecología Política (Ecopol): n. 3, p. 7–20, 2006.

PAPADOPOULOS, D.; BELLACASA, M. P. DE LA; TACCHETTI, M. Ecological Reparation: Repair, Remediation and Resurgence in Social and Environmental Conflict. First edition ed. [s.l.] Bristol University Press, 2022.

PARRY, L. et al. Rural – urban migration brings conservation threats and opportunities to Amazonian watersheds. v. 3, n. Chomitz 2007, p. 251–259, 2010.

PEEPLES, J. The politics of the Earth: Environmental discourses. Politics and the life sciences: the journal of the Association for Politics and the Life Sciences, v. 27, n. 2, 2008.

PENTINAT, S. B. et al. Justicia climática v. p. 8–9, [s.d.].

PIKETTY, T. El capital en el siglo XXI. México D.F.: Fondo de Cultura Económica, 2014.

PONS, D. Climate Extremes, Food Insecurity, and Migration in Central America: A Complicated Nexus. [s.l: s.n.]. Disponível em: <https://reliefweb.int/report/guatemala/climate-extremes-food-insecurity-and-migration-central-america-complicated-nexus>. Acesso em: 24 abr. 2022.

QUIJANO, A. Colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina. Em: LANDER, E.; MIGNOLO, W. (Eds.). Questiones y Horiziontes. Buenos Aires: CLACSO, 2014. v. 13p. 778–831.

RIVAS, D. S. Explorando algunas trayectorias recientes de la justicia en la geografía humana contemporánea: de la justicia territorial a las justicias espaciales. v. 21, p. 75–84, 2012.

ROCKSTRÖM, J. et al. A safe operating space for humanity. Nature, v. 461, n. 7263, p. 472–475, 2009a.

ROCKSTRÖM, J. et al. A safe operating space for humanity. Nature, v. 461, n. 7263, p. 472–475, 23 set. 2009b.

ROS. Dados Redes de Observatórios de Segurança 2019-2021. Disponível em: <http://observatorioseguranca.com.br/produtos/dados/>. Acesso em: 19 out. 2023.

SANDSET, T. The necropolitics of COVID-19: Race, class and slow death in an ongoing pandemic. Global Public Health, v. 16, n. 8–9, 2021.

SARR, M. D. At COP 27, support poorest for climate loss and damage. Nature, 2022.

SASSEN, S. Expulsions: Brutality and Complexity in the Global Economy. Harvard Un ed. Cambridge, MA & London: [s.n.].

SCANDRETT, E. Climate justice: contested discourse and social transformation. International Journal of Climate Change Strategies and Management, v. 8, n. 4, p. 477–487, ago. 2016.

SCHIPPER, S. The financial crisis and the hegemony of urban neoliberalism: Lessons from Frankfurt am main. International Journal of Urban and Regional Research, v. 38, n. 1, p. 236–255, 2014.

STANDING, G. The Precariat: A New Dangerous Class. London: Bloomsbury Press, 2011.

STEFFEN, W. et al. Global Change and the Earth System. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2005.

TARANTINO, G. Solidarity towards future generations as the foundation of climate justice. Notes starting from the Loss and Damage Fund established by the recent Cop 27. Federalismi.it, v. 2023, n. 2, 2023.

TEAM, T. Future Earth: Research for global sustainability A framework document by the Future Earth Transition Team *. n. February 2012.

TRALDI, M. Accumulation by dispossession and green grabbing: wind farms, lease agreements, land appropriation in the Brazilian semiarid. Ambiente & Sociedade, v. 24, 2021.

TRAPENBERG FRICK, K.; WEINZIMMER, D.; WADDELL, P. The politics of sustainable development opposition: State legislative efforts to stop the United Nation’s Agenda 21 in the United States. Urban Studies, v. 52, n. 2, 2015.

UNSD. Agenda 21 – United Nations Conference on Environment & Development. United Nations Conference on Environment & Development. Anais…New York: 1992.

UNWCED. Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common Future. New York: [s.n.]. Disponível em: <https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/5987our-common-future.pdf>. Acesso em: 7 out. 2023.

VASQUEZ-ARROYO, E. et al. Implications of climate change impacts for the Brazilian electricity mix. Sustentabilidade em Debate, v. 11, n. 3, p. 122–138, 31 dez. 2020.

VERCELLONE, C.; CARDOSO, P. Nueva división internacional del trabajo, capitalismo cognitivo y desarrollo en América Latina. Chasqui. Revista Latinoamericana de Comunicación, v. 2017, n. 133, p. 37, 2017.

VIVEROS VIGOYA, M. Intersectionality: A situated approach to dominance. v. 52, n. 2016, p. 1–17, 2017.

WANG, D. et al. Economic impacts of climate-induced crop yield changes: evidence from agri-food industries in six countries. Climatic Change, v. 166, n. 3–4, 2021.

WHO. Deaths for indoor smoke from solid fuels. Disponível em: <https://www.who.int/heli/risks/indoorair/en/iapmap.pdf>.

WMO. State of the Climate in Latin America and the Caribbean 2022. [s.l: s.n.].

Recursos multimidia

Podcasts

CLACSO Rádio (2002) – Episodio ‘Caravanas Migrantes’

[1] Em contadas ocasiões ao longo do texto não utilizarei o acrónimo, mas o termo por extenso por questões de ênfase.

[2] Pelo acrónimo em inglês: The World Conservation Strategy (IUCN, 1980).

[3] Pelo acrónimo em inglês: International Union for the Conservation of Nature.

[4] Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common Future (UNWCED, 1987).

[5] O primeiro número da revista Global Environmental Change (Human and Policy Dimensions) apareceu em dezembro de 1990, poucos meses após a publicação do Primeiro Relatório de Avaliação do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC).

[6] No dias nos quais estava se concluindo a redação deste artigo tem sido noticia de primeira plana o drama da estiagem prolongada na região do Nordeste do Brasil com impactos sociais e ambientais incalculáveis, centos de botos-cor-de-rosa na Amazônia cuja pressão arterial colapso nas águas que tinham alcançado temperaturas de 39°C, e comunidades indígenas das ribeiras do rio pedindo água potável e capacitação para o tratamento da mesma, sem sinais de resposta além do interesse de periodistas comprometidos/as com a questão.

[7] Pelo acrónimo em inglês Middle East & Northern Africa (MENA).

[8] x = vezes (times em inglês).

[9] Exemplos são o Stockholm Environment Institute (SEI), em Estocolmo (Suécia); Chatam House, em Londres (Inglaterra) e o Ecological Institute em Berlim (Alemanha).