Autores:

Paula Santos Menezes (Laboratorio ELICO, Université Lyon 2 e Colégio Pedro II)

Kelly Pedroza Santos (Colégio Pedro II)

Resumo: [800 caracteres com espaço]

Este artigo analisa o período de ensino remoto emergencial sob o ponto de vista da interação professor-aluno e da identidade docente. Para tal, foram realizadas vinte entrevistas com docentes do município do Rio de Janeiro, atuantes no Ensino Médio, entre 2022 e 2023. Identificamos cinco categorias que contribuíram para uma vivência precária do ensino remoto: autonomia, longas jornadas de trabalho, privacidade, falta de recursos condizentes com os objetivos do ensino remoto e ruptura do pacto escolar. Identificamos igualmente estratégias de reconstrução do contexto de aprendizagem que se concentraram no aspecto pedagógico-afetivo e numa intensa produção de materiais. Buscamos ainda compreender como as NTICs podem forjar identidades precárias, mas também permitir ressignificações da prática docente.

Palavras-chave: Ensino remoto. Identidade docente. pacto escolar, educação, novas tecnologias da informação e comunicação

Introdução

O período correspondente ao isolamento social no Brasil por conta da pandemia de Covid-19 tem mobilizado diferentes análises no campo da educação, especialmente pelo fenômeno do ensino remoto emergencial. A extensão dessa experiência, aliada à complexidade do sistema de ensino no país, impõe-se de modo desafiador nos estudos sobre educação, ora por radicalizar e acelerar processos já existentes, ora por levantar novas problemáticas, exigindo ampla mobilização para a interpretação deste cenário.

Este trabalho tem como objetivo analisar o período de ensino remoto emergencial a partir do ponto de vista da interação social e das reformulações da identidade docente. Busca, ainda, contribuir com questões importantes presentes no debate sobre educação e trabalho docente no país, em diálogo com as produções sobre os impactos da pandemia na educação, particularmente tentando responder em que medida as novas tecnologias da informação e da comunicação podem ser fontes de constituição de uma identidade precária, mas igualmente de ressignificações da prática e identidade docente. Para tal, foram realizadas vinte entrevistas com docentes das redes pública e privada do município do Rio de Janeiro, atuantes no Ensino Médio, entre os anos de 2022 e 2023. Regentes de diferentes disciplinas, com distintos perfis etários e de gênero, os professores, ao descreverem aspectos relevantes de sua rotina de trabalho e do processo de ensino-aprendizagem neste período, abordaram temas abrangentes relativos à precariedade do ensino remoto, à sua identidade profissional e prática docente, que merecem um olhar mais detido.

Debate teórico

Os debates teóricos acerca dos impactos da pandemia de Covid-19 na educação aparecem em artigos acadêmicos logo nos primeiros meses de interrupção das atividades regulares nas escolas do país. Revelam a preocupação de pesquisadores com as consequências desta decisão e a urgência em se buscar um entendimento de tal fenômeno. Uma série de mudanças na dinâmica do trabalho docente ganhou relevância nessas análises e a adoção do trabalho remoto, caracterizada pela rotina de aulas síncronas e de postagens de materiais didáticos, surgiu associada ao tema da precarização do trabalho docente.

O conceito de precarização é central nos debates sobre o mundo do trabalho contemporâneo e ocupou posição de destaque na discussão sobre o trabalho docente na pandemia. O tema da precarização do trabalho docente surgiu aliado a um conjunto de transformações do cotidiano profissional dos professores. Destacaram-se a extensão da carga horária de preparação e planejamento (SILVESTRE et al., 2023), as exigências de qualificação e obtenção de novas habilidades num curto espaço de tempo (FIALHO; NEVES, 2022) e o investimento próprio na aquisição de materiais para viabilizar o ensino remoto, os mecanismos de vigilância e controle do trabalho docente etc. Também merecem destaque as análises que enfatizam a correlação entre precarização das condições de trabalho do professor e os impactos em sua saúde mental (PINHO et al., 2021).

A tese de precarização do trabalho docente não é nova e evoca principalmente as condições de trabalho e salário deste grupo. Sampaio e Marin (2004) sistematizam os aspectos mais abordados desta precarização, a saber: a formação/qualificação dos professores, a questão salarial, condições de trabalho (que incluem o tamanho das turmas e a razão professor/aluno) e o grau de rotatividade. Mais recentemente, Silva e Da Mota (2019) exploraram o conceito de “precariado professoral”, apontando um subgrupo em particular na categoria profissional que vive de contratos precários. De fato, as condições de trabalho e salário de professores são bastante variadas no quadro nacional, e o processo de precarização desta profissão deve levar em consideração esta variedade.

Dois elementos são, em nossa opinião, pouco explorados neste processo de análise da precarização: em primeiro lugar, a dimensão própria ao ato educacional que corresponde à comunicação e interação entre professor e aluno; em segundo lugar, as diversas estratégias de professores para contrapor as tendências em curso e reconstituir sua identidade. A dimensão comunicacional aparece ainda mais pertinente num cenário onde há uma plataformização da sociedade, sendo a comunicação reposicionada num lugar central tanto nas formas de controle quanto nas formas de resistência (GROHMAN, MENDONÇA e WOODCOCK, 2023).

A conjuntura de ensino remoto emergencial, neste sentido, pode ser compreendida como potencializadora das condições de precarização do trabalho na educação (NEVES et al., 2021), mas com variantes importantes em relação à rede do professor, aos equipamentos fornecidos ou já adquiridos, assim como um certo capital digital-informacional, que foi fundamental para determinar a experiência do professor neste período e sua relação com a “máquina” de produzir aulas. É igualmente possível afirmar que a dimensão de precarização que o ensino remoto emergencial acrescentou à rotina de trabalho docente não se restringiu às condições materiais e salariais, apresentando novos contornos na conjuntura da pandemia.

Chamam nossa atenção nas análises os relatos de docentes sobre a dificuldade de contato com os estudantes, a baixa frequência, a mínima interação durante as aulas síncronas e as constantes câmeras fechadas (MÁXIMO, 2021). A dinâmica imposta ao trabalho docente na pandemia imprimiu uma nova situação interacional entre professores e alunos. De um lado, os professores se viram submetidos a uma superexposição, desde o espaço doméstico exposto, até o monitoramento de aulas por parte de coordenações pedagógicas e de responsáveis. De outro lado, observou-se a subexposição dos estudantes, com suas câmeras e microfones fechados na maior parte do tempo e parca comunicação via chat, fóruns e e-mails, o que dificultou significativamente o acompanhamento do processo de aprendizagem por parte dos professores.

Esta discrepância aparece de forma recorrente nas análises, e é interpretada sob uma perspectiva ampla, que considera as desigualdades educacionais, de renda e de acesso à internet como decisivas para o fenômeno de subexposição dos estudantes (MÁXIMO, 2021). Neste trabalho, buscamos compreendê-la em diálogo com as mudanças na atividade docente. Ao pensarmos a precarização do trabalho na pandemia, propomos levar em conta não somente as dimensões materiais, salariais e de autonomia, mas também um contexto no qual há uma precarização da interação e da comunicação entre professores e alunos. Nosso argumento é de que a precarização da educação também se revelou como uma desorganização da interação professor-aluno que teve, como consequência, a precarização da própria identidade docente.[1]

Os obstáculos na interação[2] entre professores e alunos no ensino remoto podem ser identificados nos relatos de docentes que revelam a imensa dificuldade de acompanhar o processo de aprendizagem dos estudantes. Com câmeras e microfones desligados, turmas silenciosas e “invisíveis” passaram a compor a rotina do professor. Neste formato de aula, o corpo do aluno, seu olhar e sua comunicação gestual tornaram-se invisíveis. Sem estes indícios, fundamentais para a modulação da comunicação do professor com a turma, os docentes não conseguiam mapear quem aprendeu ou quem não entendeu, se poderiam avançar ou se precisavam se deter em algum conteúdo.

Além disso, os docentes não conseguiam garantir que os estudantes estivessem efetivamente atentos à aula e relatam que as avaliações indicavam, de forma geral, uma dificuldade dos alunos na fixação dos conteúdos. Tal preocupação nos coloca diante do problema da atenção. Compreendemos, aqui, a existência de um processo encadeado: o ensino remoto desorganiza a interação professor-aluno e, consequentemente, tanto a atenção dos estudantes quanto seu rendimento foram impactados.

Vale ressaltar que a questão da atenção no processo ensino-aprendizagem é anterior ao ensino remoto. Porém, neste novo momento, o problema da atenção ganhou uma nova dimensão. A partir da contribuição de Yves Citton (2018[2014]), percebemos que a atenção pode ser tratada para além de uma perspectiva quantitativa, como um “recurso” que indivíduos dispõem ou não, o que faz sentido em nossa análise, visto que o problema se generalizou e se aprofundou no ensino remoto. Por isso, em nossa perspectiva, a atenção deve ser pensada como um tipo de interação (Citton, 2018[2014]: 37). A desorganização da interação professor-aluno estaria, assim, diretamente relacionada à perda da capacidade de atenção por parte dos estudantes: “Prestar atenção – condição que antecede qualquer forma de ação – é uma verdadeira atividade: envolve tecer observações e gestos, respeitando o grau de tensão necessário para manter relações sustentáveis com o nosso meio” (Citton, 2018[2014]: 37, grifo do autor). E, para além da dimensão interacional da atenção, a simples transferência da experiência escolar para o modelo remoto também impactou a atenção, na medida em que a atividade de atenção também envolve “uma verdadeira sabedoria ambiental – uma ecosofia” (Citton, 2018[2014]: 37).

Este processo de esvaziamento da escola, em nossa perspectiva, impactou a identidade profissional docente, na medida em que o ensino remoto alterou tanto as percepções e as práticas individuais sobre a atividade docente, como também exigiu adaptações na tentativa de viabilizar a experiência coletiva de trabalho. Neste sentido, observou-se que os docentes, em sua prática cotidiana, buscaram estratégias para reproduzir “algo de escola” na experiência remota. Estes esforços os levaram a buscar também diversas estratégias de recomposição de sua própria identidade profissional.

Para compartilhar nossos resultados empíricos e dar sentido a este debate, propomos uma análise em dois tempos: num primeiro momento iremos expor os elementos presentes na dinâmica do ensino remoto que contribuíram para uma tendência à precarização da identidade docente; em seguida, exporemos os elementos estratégicos adotados pelos docentes para compensar ou ressignificar sua prática e identidade profissional.

Metodologia

O presente artigo é resultado de uma pesquisa desenvolvida no âmbito de projeto interdisciplinar em curso desde 2022 envolvendo equipes do Colégio Pedro II, UFRJ e UERJ, financiado pela agência de fomento Faperj, que tem por objetivo pensar os fluxos de aceleração na Metrópole do Rio de Janeiro. O foco do nosso subprojeto é a educação e as novas tecnologias de informação e comunicação, e nossa primeira etapa consistiu em produzir uma avaliação sobre o ensino remoto do ponto de vista dos docentes da escola básica. Nossa escolha por um protocolo qualitativo baseado em entrevistas em profundidade semiestruturadas e grupos focais se deu em função de nosso primeiro objetivo de observar a vivência e as estratégias de docentes nessa modalidade de ensino emergencial, contribuindo para pensar os vínculos entre a precariedade desta profissão e o uso de novas tecnologias.

As entrevistas foram desenvolvidas em duas etapas: num primeiro momento entrevistamos oito professores do Colégio Pedro II (rede federal de ensino), entre setembro e dezembro de 2021. Esta escolha se deu pela evidente proximidade com esta rede de professores e o entendimento que esta primeira fase nos ajudaria a reformular ou aprofundar questões para uma segunda fase, com professores das redes estadual e privada. A segunda fase contou então com doze entrevistas (seis de professores cujo vínculo principal é em escola estadual e seis cujo vínculo principal é na rede privada), entre outubro de 2022 e abril de 2023. Os professores foram contatados a partir da técnica bola de neve (contatos que nos indicavam outros contatos), respeitando os critérios de equilíbrio de nossa amostra (rede em que atua, idade, sexo e disciplina em que atua).

Nosso guia de entrevista foi baseado em leituras não apenas de artigos empíricos recém-lançados sobre o mesmo tema, mas igualmente nas leituras teóricas em que nos inspiramos, como detalhado no debate teórico. Os temas abordados foram: informações de perfil, trajetória profissional, condições do domicílio/família durante a pandemia, tensões familiares, ajustes materiais, ajustes nas condições de trabalho, uso de tecnologias/aplicativos e sites, relações com equipe e instituição, relações com pais e com alunos, estratégias pedagógicas de ensino e avaliação, aspectos afetivos, percepções sobre a dinâmica do ensino-aprendizagem à distância, dificuldades no processo do ensino remoto, avaliação das tecnologias utilizadas, avaliação sobre o retorno ao ensino presencial e balanço sobre o período.

As entrevistas foram agendadas previamente via WhatsApp e realizadas por Google Meet ou Zoom. Os entrevistados foram informados sobre os objetivos do projeto e do caráter anônimo das informações utilizadas e sua anuência foi dada antes do começo da entrevista, de forma oral. Os professores entrevistados seguem contribuindo com trocas espontâneas via WhatsApp e serão informados dos resultados e andamento do projeto. A lista anônima dos professores colaboradores é fornecida no anexo deste artigo.

A análise das entrevistas foi feita de forma temática, codificando segmentos e recodificando para chegarmos a conclusões pertinentes. As transcrições foram realizadas por alunos do projeto e com o apoio do software online Sonix. A análise foi realizada com apoio do software Maxqda, que permite uma codificação e visualização dos segmentos melhorados, além da quantificação dos mesmos. Optamos por transcrever uma série de depoimentos em nossa análise de resultados, pois eles traduzem a riqueza dos temas trabalhados e as interseções entre diferentes aspectos da realidade.

O contexto da Educação Básica no Brasil antes e durante da pandemia

As condições de ensino e aprendizagem nas escolas brasileiras variam de forma acentuada em função da rede, dos recursos do alunado, da localização e de um fator um tanto quanto minimizado nas pesquisas e políticas públicas: a quantidade de alunos por turma/professor. A rede pública possui cerca de 6.636 escolas, com um total de 465 mil matrículas no Ensino Médio e 1 milhão e 400 mil matrículas no Ensino Fundamental. A rede privada possui igualmente um número importante de escolas, 4.716, mas um número inferior de matrículas, cerca de 116 mil matrículas no Ensino Médio e 554 mil matrículas no Ensino Fundamental.[3] No entanto, ao analisar os índices de média de alunos por turma, observamos uma distância pequena entre rede pública e privada (média de 29,9 para rede pública e 27 para rede privada). A grande variação deste índice se dá entre áreas rurais e urbanas, chegando a 13 pontos na rede federal rural, 18,3 pontos na rede estadual rural e 22 na rede privada rural. A situação geográfica também evidencia algumas diferenças: os maiores índices de média de alunos por turma foram encontrados na rede federal do Norte e Nordeste (respectivamente 30,1 e 31,4) e na rede estadual urbana do Sudeste (31,8). Estes dados também revelam uma grande variedade dentro da própria rede privada, tendo em vista que escolas em áreas mais populares e de classe média abrigam um grande número de alunos, enquanto as escolas de elite trabalham com grupos menores.

Quanto ao perfil socioeconômico do professorado brasileiro, reunimos dados do Censo Escolar e da TALIS 2018 (OCDE), particularmente em relação ao perfil de renda. Segundo o Censo Escolar 2018, os professores da rede federal trabalham em média carga horária semanal de 39,6 horas com remuneração de R$ 11.760,00 (remuneração média padronizada para 40 horas semanais), enquanto professores da rede estadual possuem carga horária semanal de 29,6h para uma retribuição de R$ 4.587,00 e os professores da rede privada com carga de 29,7h e remuneração de R$ 3.400,00. Para interpretarmos estes dados, é preciso levar em conta que uma grande parte dos professores nas cidades do Rio de Janeiro e São Paulo, devido à grande gama de escolas, costumam possuir mais de uma matrícula na rede estadual ou ainda conciliar redes estadual, municipal ou rede privada. Por outro lado, os professores da rede federal em geral possuem vínculo único, o que justifica seu mais alto salário. Como consequência, professores da rede estadual e privada, como estratégia de composição de renda, acabam por ter longas cargas de trabalho, enquanto o professor da rede privada possui uma carga moderada.[4]

Embora a média de satisfação e de alguns índices econômicos relativos a professores seja majoritariamente positiva e próxima dos índices OCDE, a percepção das condições de trabalho e salariais é particularmente negativa, de acordo com a pesquisa TALIS 2018 (OCDE).[5] Apenas 17% dos professores revelaram estar satisfeitos com seu nível salarial contra 42%. Esta percepção é afetada pela carga de trabalho administrativa ou ainda pela quantidade de turmas, indicando uma insatisfação não apenas com o salário, mas também em relação às condições de trabalho.

Estas situações díspares se refletiram evidentemente nas condições de adoção do ensino remoto, assim como na sua temporalidade. Nas escolas estaduais e federais, o ensino remoto foi efetivado de forma bastante tardia, podendo chegar a cerca de 1 ano de espera como no caso da rede federal, onde sindicato, reitoria e alguns professores se posicionaram contra o ensino remoto, entendendo ser uma abertura à precarização da educação. No ensino privado, os relatos de professores indicam até uma efetivação do ensino remoto desde o dia seguinte ao fechamento oficial das escolas. A rede privada foi ainda bastante rígida em termos de acompanhamento dos alunos e adaptação curricular, sendo que os professores relataram baixa autonomia nas decisões e cobranças extremas em relação à frequência e participação de alunos. Já os professores da rede pública, particularmente federal, relataram uma espera bastante longa para a adaptação e diretrizes das instituições, muitas vezes tendo que adotar estratégias totalmente autônomas para a continuidade pedagógica.

Em nossas conversas com os professores e nos levantamentos associados que realizamos, nos chamou a atenção um aspecto referente ao ensino remoto: a adoção quase massiva da plataforma privada Google Classroom que, além de ser paga, era também pouco acessível ao pacote de dados dos alunos. Embora inúmeras outras plataformas e ferramentas tenham sido utilizadas pelos professores, como veremos na análise dos resultados, a ausência de uma discussão sobre softwares livres e recursos educacionais abertos (REA) se fez sentir nas estratégias institucionais e docentes adotadas.

Em seguida, analisaremos de maneira aprofundada nossas entrevistas em dois momentos: de início, nos concentraremos nas condições que nos pareceram contribuir com a precarização não necessariamente das condições de trabalho docente, mas principalmente da identidade profissional. Se a precariedade material pode ser relativizada devido ao caráter emergencial do ensino remoto, os elementos de ordem subjetiva relativos à vivência da interação online nos revelam um potencial de mudança profunda da profissão que vai além do ensino remoto emergencial e podem ter repercussões diretas na atuação docente, cada vez mais permeada por novas tecnologias algorítmicas e de inteligência artificial.

Análise dos resultados

- Elementos de precarização da identidade docente

As condições de trabalho dos trabalhadores em geral constituem um fator central para analisar o processo de precarização de uma profissão, de uma empresa ou corporação (TARDIF; LESSARD, 2014; COSTA; OLIVEIRA, 2011; OLIVEIRA; RIBEIRO, 2022). Elas podem estar associadas a um quadro de precarização mais amplo, que atinge toda uma categoria, ou ainda corresponder a um fator igualmente importante para avaliar as desigualdades dentro de uma mesma categoria profissional, como é o caso dos professores (TENTI FANFANI, 2005). Estas fortes desigualdades no grupo profissional em questão são complexas, visto que mesmo no sistema escolar privado brasileiro as diferenças são significativas. Desta forma, diferenças geográficas, salariais e das condições da escola, e particularmente a infraestrutura inadequada e as jornadas de trabalho intensificadas, sugerem uma maior ou menor precariedade do professor, assim como a percepção desta precariedade (COSTA; OLIVEIRA, 2011; MESQUITA, 2020; OLIVEIRA; JUNIOR; REVI, 2020; CRUZ et al., 2010).

No que diz respeito ao estado emergencial durante a pandemia de COVID-19, poderíamos supor uma certa aproximação das condições de trabalho, uma vez que trabalhadores em profissões teletrabalháveis estariam menos expostos a fatores como a contaminação, o trânsito e as infraestruturas dos locais de trabalho. Entretanto, estudos nacionais e internacionais revelam as grandes disparidades nas condições de trabalho remoto tendo em vista a desigualdade de inúmeras condições de habitação, particularmente entre aqueles já equipados para o trabalho remoto, pois já o realizavam antes, e aqueles que o viveram como primeira experiência. Analisando a categoria profissional dos professores da escola básica, Filho et al. (2022) analisam algumas dessas disparidades que se relacionam notadamente ao acesso à internet e a materiais informáticos, mas também ao conhecimento tecnológico operacional. Como já constatado por Santos, Nunes e Gomes (2022), a partir de uma análise bibliográfica atual, a precarização das condições de trabalho dos professores e a intensificação da carga de trabalho foram importantes a despeito do trabalho realizado em casa.

Em nossa pesquisa, identificamos que um aspecto ainda pouco explorado em artigos científicos pós-pandemia foi a disparidade das condições de trabalho entre professores em função não apenas da rede em que atuam, mas igualmente de suas condições econômicas globais e seu contato anterior com tecnologias diversas. Perguntados sobre como eram suas condições de trabalho em casa e quais equipamentos utilizavam, os professores relataram situações diversas, que classificamos como impactando positiva ou negativamente as condições de trabalho remoto. Entre aqueles com melhores condições, encontramos a maior parte de depoimentos de professores da rede federal e privada, sem filhos, com apartamentos um pouco maiores ou com possibilidades de se mudarem para casas de parentes com espaço apropriado. É o exemplo de uma professora de 62 anos da rede federal, e de um professor de 59 anos da rede privada:

Então eu moro sozinha, isso facilita muito, muito, acredito, né? Porque eu vejo algumas lives de colegas de reuniões e a criança que passa chama aqui, chama ali, a pessoa tem que se desdobrar em uma situação em casa. Então eu não tive problema nenhum por morar sozinha com uma boa internet. Então, nesse ponto, eu não tive problema nenhum, não tive nada. (Professora da rede federal, 62 anos)

Bom, para mim, em termos de logística foi mais tranquilo, porque eu moro numa casa aqui no Méier, uma casa de condomínio, uma casa de um dos raros condomínios que têm aqui, é uma casa bem grande, de modo que eu posso me dar o luxo de ter aqui o meu escritório, entendeu? Era o quarto da minha filha, que foi para São Paulo e eu fiz de escritório. Eu tinha o suporte da câmera e do quadro. Ainda outro detalhe que eu esqueci de citar: nessa época, ano da pandemia, eu fui pra São Pedro da Aldeia, fiquei lá no meio do mato. Tenho um barraco lá no meio do mato, sabe? Então a gente ficou lá pra se proteger. A internet lá no meio da roça é melhor do que aqui no Rio, por incrível que pareça. Lá eu tinha uma internet ótima que eu usava, aqui no Rio estou usando meus dados móveis, para você ter uma ideia. Lá não, eu usava o wi-fi e também tem um quadrinho lá, só que um pouquinho menor, mas quebrava o galho, entendeu? (Professora da rede privada, 61 anos)

Entre aqueles que citaram maiores dificuldades na realização do trabalho remoto, encontramos particularmente professores da rede estadual e privada, com apartamentos pequenos e dividindo com inúmeras pessoas. O fato de ter crianças pequenas foi citado como o maior problema, independente da rede de ensino em que se atua. Uma situação particularmente penalizante para mulheres amamentando, como no relato da professora, que chegou a ser demitida de uma das escolas em que atuava:

Como eu falei, eu morava em um quarto e sala. Então, com uma criança de dois anos em um quarto e sala, por mais que eu iniciasse a aula algumas vezes com ele dormindo, ele iria acordar no decorrer da manhã, não tinha como isso não acontecer. E aí quando ele acordava, como todo bebê de dois anos, ele queria a mãe e aí aquela questão da atenção… tirar a fralda, e aí ele pedia pra ir no banheiro, ele tinha as necessidades dele. (…) E assim foram dois bimestres basicamente muito difíceis, com muito questionamento da direção, até que eu recebi um telefonema pedindo para eu comparecer à escola. Eu falei que não tinha como porque eu estava dando aula pro [nome de outra escola em que atua] e aí a coordenadora acabou me telefonando e falou por telefone que estava me desligando da escola (…), ela falou: “o motivo você já sabe do seu desligamento, é porque o seu filho está atrapalhando o andamento das aulas” (professora da rede particular, 38 anos)

Além das condições materiais, nossa análise e classificação de entrevistas revelou cinco categorias centrais para uma vivência precária do ensino remoto. São elas: falta de autonomia, longas jornadas de trabalho, privacidade, falta de recursos condizentes com os objetivos do ensino remoto e “ruptura do pacto escolar”. O que qualificamos como ruptura do pacto escolar engloba o deslocamento do contexto de aprendizagem ligado à precariedade do corpo discente e à própria dinâmica da educação online, que não permite outros espaços de interação paralelos como aqueles existentes no espaço físico escolar.

A privacidade é citada por 12 dos 20 entrevistados como um elemento central das suas vivências e preocupações no ensino remoto, particularmente para professoras mulheres. Assim, alguns professores optaram mesmo por não aparecerem com seus rostos nas aulas online, ou adotaram estratégias de organização do espaço para criar um ambiente “neutro”. Também se referiram a tentativas de organizar a comunicação paralela, como por WhatsApp ou e-mail, de modo a preservar certa privacidade no ambiente online.

Este aspecto se relaciona igualmente com longas jornadas de trabalho que foram associadas a um intenso aprendizado e investimento por parte dos professores para adequar suas aulas ao ensino remoto e ao uso de plataformas. Embora alguns professores relatem ter recebido computador de suas escolas, a maioria investiu fortemente no espaço físico, internet ou equipamentos, ou ainda em cursos de aperfeiçoamento; dois professores relataram, inclusive, investimento em mesas digitalizadoras. Embora muitos professores relatassem já ter algum tipo de espaço de trabalho em casa para preparação de aulas, o ensino remoto exigiu competências e materiais específicos para o desenvolvimento das aulas e adaptação dos recursos didáticos à comunicação e interação online.

Em paralelo a estes investimentos, as longas jornadas de trabalho foram praticamente unânimes nos depoimentos, o que confirma tendência apontada em outros estudos sobre o assunto. Os professores justificavam essa extensão em relação a três fatores centrais: a necessidade de adaptação dos conteúdos para a dinâmica online, as tentativas de captar a atenção dos alunos e a busca de sentido para a própria identidade docente. Além das aulas síncronas, os materiais de suporte deveriam substituir as trocas entre professor e alunos que aconteciam, no ensino presencial, “por fora”, sendo este trabalho visto pelos professores como fundamental:

Pra mim… foi bem caótico. Eu trabalhei muito mais do que eu trabalho em sala de aula normalmente, porque a própria dinâmica da sala de aula vai trazer os conteúdos a serem abordados, né? Você consegue interagir muito mais com o aluno. Já no remoto, eu tinha que criar ferramentas pra que depois ele pudesse ter acesso ao conteúdo, então… foi isso que eu falei, eu trabalhava muito mais, eu passei a dormir muito mais tarde e a acordar muito mais cedo, que é pra poder criar artifícios pra chamar a atenção do aluno no momento da aula e deixar o material pra aquele que vem posteriormente. (Professora da rede particular, 38 anos)

Entrevistadora: E aí o tempo de preparação das aulas então, de forma geral, você avalia que é maior no período remoto do que no período presencial?

R.: Pode multiplicar aí pelo menos por cinco. Considerando tudo o que eu fiz, né? Então, quando eu disse ali que eu gastava umas quatro horas em média, bota mais que cinco, realmente eu gastava muito tempo pra fazer tudo aquilo que eu fiz. Assim, eu realmente fiquei em tempo integral, eu só parava pra comer, depois ainda trabalhava mais um pouco até nove horas, por mais um pouco, todos os dias preparando novas coisas. (Professora da rede federal, 41 anos)

Entrevistadora: E como você então administrava essa preparação de aulas? Você também achou que foi mais complicado preparar aula?

R.: Foi muito mais porque eu tinha mais trabalho, porque eu tinha esse cuidado particular. Eu não tinha essa obrigação, não tinha essa obrigação ali, administrativamente falando, não tinha. Mas como professor, eu tinha.

Entrevistadora: Por quê?

R.: Porque eu sou professor do Ensino Médio. Eu tenho que buscar autonomia, reflexão. Então, basicamente daquela forma, eu não conseguia. Eu tava formando pessoas sem autonomia e sem reflexão, porque eles não tinham que refletir, que interagir, nada. Então eu busquei o tempo todo interação. (professor da rede estadual, 50 anos)

A questão da autonomia foi abordada através de perguntas relativas ao apoio institucional e aos relatos de como as escolas introduziram o ensino remoto. Este ponto colocou em ampla divergência as condições de professores da rede pública e da rede privada: enquanto na primeira rede houve uma lenta implementação do ensino remoto, chegando a levar mais de 6 meses, na rede privada os professores relataram um início imediato, muitas vezes com a mesma carga horária do presencial. Algumas escolas foram flexíveis no quesito avaliações e adaptações para as aulas online. Os professores, que na maior parte das vezes possuem aulas em diferentes escolas, tiveram que se adaptar às estratégias diferenciadas, como nos conta este docente:

Então teve essas duas semanas de paralisação quando retornou em abril, que já tinha dado, entre aspas, as férias, as escolas [voltaram]. Acho que os diretores e coordenadores também não sabiam o caminho. Então, por exemplo, no início, como é que a Escola da Barra fez? Ela falou: “Você vai gravar vídeos, acho que era de 20 minutos para cada turma, com a matéria daquele dia, você explicando, compartilhando tela, não sei o quê”. Falei: “tá bom”. Aqui no Maracanã a gente fala: “Nossa, você vai criar um Google Classroom, você vai anexar um PowerPoint, um PDF com a matéria do dia e você vai dar um horário lá e no seu horário da aula você vai ficar disponível no chat para tirar dúvidas”. No Fonseca, eu lembro que começou pelo WhatsApp, a coordenação criou um grupo com os alunos e era assim: ah, qual a matéria? Eu anexava lá o PDF no grupo e ficava à disposição também para tirar dúvidas. Cada escola tomou um caminho. (professor da rede privada, 33 anos)

A autonomia real dos professores acabou se dando pela própria dificuldade de controle das instituições. No entanto, as soluções “criativas” de algumas escolas foram no sentido de ampliar um “controle” não apenas de frequência, mas igualmente de nível de interação dos alunos nos ambientes online:

Mas tinha controle sim. Tanto de tempo de permanência, que é o próprio… o coordenador de vez em quando entrava pra ver quem estava realmente ali ou não. O que eles pediam pra gente era pra interagir e pra ver quem estava interagindo ou não. Aí a gente usava um sistema pra dizer pra eles quem não interagia nunca, quem interagia pouco, quem interagia mais um pouquinho, quem interagia bastante, né? E aí a métrica era com eles. Não era com a gente direto. (professor da rede privada, 47 anos)

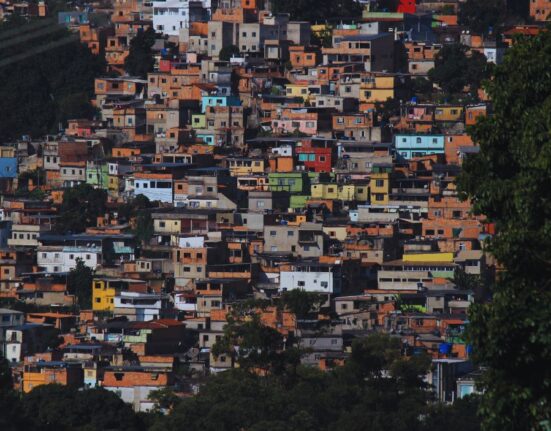

O aspecto mais importante a se destacar na vivência precária do professor nos ambientes online é, no entanto, de ordem subjetiva. Mais do que as condições materiais dos próprios professores, muitas angústias e preocupações se deram em torno da relação professor-aluno e do próprio momento de interação. Assim, as condições precárias dos alunos e as difíceis condições de acesso dos mesmos pareciam concorrer para o que aqui vemos como uma “ruptura do pacto escolar”. Esse cenário foi certamente mais afetado na rede pública, onde os alunos tinham não apenas dificuldades de acesso à internet, mas principalmente um ambiente propício à organização mental exigida pelo estudo. Mesmo com as ajudas implementadas pela Secretaria para o acesso à internet ou a distribuição de apostilas, o uso massivo do Google Classroom, que foi adotado nas escolas da rede pública, consumia muitos dados de internet e afetava a economia familiar de acesso digital, com um equilíbrio delicado nesse momento. Este fato também explica o uso massivo da plataforma WhatsApp como forma de comunicação principal ou paralela por vários professores, justamente por proporcionar menos consumo de dados.

Os professores da rede pública relataram inúmeras trocas com alunos que justificavam suas ausências pela total impossibilidade material, pela necessidade de trabalhar ou ainda por inúmeros problemas familiares e de saúde que se acumulavam. Os professores se mostraram bastante sensíveis à questão da “exposição” visual do aluno pela câmera, pois, embora esta situação gerasse desconforto na comunicação online, alguns estudantes não tinham os equipamentos necessários ou as condições emocionais de mostrar a dinâmica familiar diante do grupo:

Então, e das vezes que eles falavam alguma coisa ou tentavam… tinha muita caída, né? Eles falavam: “ah, professora, desculpa que o meu wi-fi não tá pegando direito” e das vezes que eles tentavam falar alguma coisa ou eu perguntava alguma coisa sobre eles… muito barulho em muitas casas, né? Então a gente via que eles não estavam num ambiente que proporcionava aquele silêncio pra estudar. Muitas ausências e justificativas do tipo “pô, professora, eu sei que você está se esforçando aí pra dar aula, mas eu não tenho como acessar por conta de equipamento, ou então eu estou trabalhando”. Lembro muito bem de vários casos, como eles… especialmente do terceiro ano, já eram meus estudantes há 2 anos, eles me mandavam recado direto pelo WhatsApp ou pela própria plataforma: “professora, estou trabalhando de iFood. Estou trabalhando e pegando coisa para ajudar aqui em casa. Então não tá dando, não estou tendo tempo de estudar”. Teve também essa questão social no Estado que impediu muita gente de frequentar os encontros síncronos. (professora da rede estadual, 37 anos)

Eu tive que aprender a respeitar muito. Eu tinha turmas que ninguém abria a câmera. Ninguém. E algumas turmas que nem microfone pra perguntar, eu falava durante quarenta, cinquenta minutos sozinha. E eu ficava meio constrangida de impor alguma coisa. Por que? Porque em outras salas alguns abriam a câmera e não se incomodavam e eu via irmão pulando aqui atrás, fazendo palhaçada, aí a turma toda ria, “fecha a câmera!”, aí uns no chat, né? Eles iam escrevendo: “fecha a câmera, teu irmão está que nem um não sei o quê!”. E eu dizia: “Para!” Entendeu? Aí eu percebi, assim, o quanto abrir a câmera poderia expor uma situação familiar de confusão, de falta de espaço, de privacidade, né? E que isso incomodava muito a eles. (professora da rede federal, 62 anos)

Com poucas possibilidades de interação e avaliação de conteúdos, assim como de métodos mais eficazes de acompanhamento pedagógico, a “ruptura do pacto escolar” foi interpretada como o fator mais importante para o docente, tendo em vista a repercussão sobre sua identidade profissional. O contexto da aprendizagem é assim, evocado nas entrevistas, como o elemento emblemático e construtor de sentido para a escola, e o novo contexto remoto de aprendizagem, não correspondendo à riqueza comunicacional do cenário presencial, parece sempre vir com uma importante perda pedagógica. Os depoimentos foram enriquecidos pelo relato das inúmeras angústias dos professores diante das tentativas de reconstrução deste contexto de aprendizagem, com uma particular repetição nas falas dos entrevistados sinalizando a necessidade do corpo do aluno como modulador do discurso do professor: os docentes se referem notadamente aos “olhos” ou “caras” dos alunos como indicador primordial de seu trabalho, um indicador totalmente indisponível na maior parte dos casos do ensino remoto.

Mas na época eu trabalhava três dias nessa escola de carga horária integral, então, assim, era muito pesado. Durante a semana era muito pesado porque era muito material pra ser feito, era muita coisa pra ser produzida. Até eu conseguir me acertar com o quadro foi bastante complicado, né? Não foi um período simples. As primeiras aulas que eu dei, eu me senti mal porque como foi de uma hora pra outra e eu não sabia o que fazer direito… eu mesmo me cobrava bastante. Então, assim, a nível doméstico foi um período complicado. (professor da rede estadual, 44 anos)

Apesar de que eu não sou um grande especialista em leitura corporal e essas coisas todas, mas você vê o rosto das pessoas e vê como as pessoas reagem ao que você fala. Para mim, um professor, é fundamental. Não tem como e infelizmente a gente não tinha como fazer, por uma série de questões, que os alunos todos estivessem com as câmeras abertas. Eu tive relatos, por exemplo, de alunos que não tinham câmeras e falaram isso para mim, falaram isso na aula. Eu só não vou abrir minha câmera porque eu não tenho. Meu pai está tentando arrumar um dinheiro pra comprar a câmera. Eu ouvi isso de alunos, então, pra mim, foi muito difícil, por que? Porque eu estou acostumado a olhar nos olhos dos alunos dando uma aula. Então eu vejo se o que eu disse realmente surtiu algum efeito positivo ou não. (…) Isso realmente foi uma coisa muito difícil. E controlar isso neles também, porque provavelmente eles também estavam querendo expor isso. E a gente tem uma limitação. Eu falava: “vai no chat”, mas… Sabe, não é a mesma ferramenta. Não é a mesma coisa, né? Simplesmente não estamos lá e estamos aqui. (professor da rede federal, 49 anos)

Assim, o teu compromisso é com o aluno, é o desejo de dar certo o seu compromisso ali no horário, com o aluno, é o que é o mais importante de tudo. A gente pode ter todos esses elementos tecnológicos, todo o material mais lindo do mundo, mas se aquilo, de alguma forma, não tem uma relação de afeto, uma relação de ensino, aprendizagem bacana, né? O que é a matéria-prima principal do que a gente faz, entendeu? Não adianta, não rola. Então, assim, acho que depois desse tempo todo de magistério eu olho com mais tranquilidade, entendeu? Assim, não é um material super bonito e tecnológico que vai fazer realmente aquela diferença, né? Ele é importante como um elemento, mas ele precisa de liga, ele precisa de uma liga que é invisível, né? Aqui, que está na relação professor-aluno, que está no olho brilhando (…). Pô, você fala de revolução 50 vezes, mas pô, você fala (…) naquele ano brilhando no teu olho, entendeu? (professora da rede federal, 45 anos)

Esta perda pedagógica é traduzida por uma busca intensa de sentido para a reconstrução da identidade docente. As inúmeras estratégias e tentativas de reconstrução do contexto de aprendizagem pelos professores visam restabelecer algum vínculo qualitativo com o aluno, alguma referência de sala de aula e uma intensa produção de materiais para “compensar” a falta comunicativa. É neste sentido que avaliamos como primordial a análise das estratégias dos professores durante o ensino remoto, que se concentraram particularmente no aspecto pedagógico-afetivo.

- Estratégias de contraposição à precariedade

Em um primeiro momento em nossas entrevistas, abordamos as condições materiais dos professores e as adaptações do espaço doméstico para realizar o ensino remoto. Os rearranjos apontados pelos professores variaram desde uma reorganização dos cômodos da casa até obras e mudanças. Estes rearranjos foram julgados pelos professores como necessários seja para garantir uma divisão entre as esferas privada e pública, revelando um problema sensível ligado à privacidade, ou ainda para viabilizar um ambiente mental compatível com o processo de ensino-aprendizagem. Como vimos no primeiro item sobre as condições de precarização, a privacidade apareceu como um sujeito sensível aos professores. Diante disto, observamos a adoção de estratégias em dois sentidos: seja para “neutralizar” o espaço doméstico ou para resguardar a privacidade online, evitando o contato por redes sociais; ou ainda utilizando o espaço privado como modo de criar vínculo com os alunos. Os depoimentos destes dois professores ilustram estas diferentes estratégias:

Não vou julgar, mas eu acho que pedagogicamente era muito ruim o aluno ver a sua casa, sabe? “Ah, o professor tem bar, olha a casa dele”, sabe? E tal tipo de coisa. Eu não botava fundo, mas eu ficava num canto aqui, aqui com você eu estou num espaço até mais informal da casa. No escritório eu boto um canto que tem só uma parede branca mesmo, uma coisa bem mistério, digamos assim. (professor da rede federal, 39 anos)

Uma vez eu rodei com o celular aqui pelo meu local de trabalho pra eles verem os quadros da minha filha, que minha filha é pintora, está na Pinacoteca, mas ela pintou muita coisa, então eu mostrava todas as obras de arte que tem no espaço de trabalho pra eles. Às vezes pegava a cachorrinha, interagia, mostrava, entrava com a cachorrinha, alguma coisa para gerar aquele quebra gelo, aquele casamento inicial para depois… Percebi também que a escola forçava muito para que a aula tivesse a mesma duração. Mas percebi que não, que não era por aí, que os encontros tinham que ser mais rápidos. (professor da rede privada e federal, 59 anos)

A privacidade é claramente relacionada com a hiperexposição do professor na modalidade remota em contraposição com uma subexposição dos alunos e outros membros da comunidade escolar. Relatos de pais que acompanham aulas ou coordenadores que assistem online também foram citados. Como comenta a professora entrevistada, que se sentia muito “observada” e vulnerável, exprimindo que as condições de gravação ou difusão de aulas poderiam expor menos o professor se algum espaço ou cenário fosse fornecido:

É. Acho que juntou tudo, né? Eu não sou uma pessoa… (…) eu costumo ter um bom relacionamento com os alunos e tudo mais, né, dou meus (gritos), aquela coisa normal de sala de aula. Mas assim, é uma questão mesmo de ter problema com essa coisa da câmera, de ser filmado e tudo mais. E ainda não tem o ambiente, nem material, nada disso pra contribuir. A gente estava até comentando isso, porque eu tinha falado que ia dar essa entrevista e falaram que se a gente tivesse talvez ido pra escola gravar uma aula lá, no quadro lá… talvez até a coisa fluísse melhor, né? Mas, naquela coisa, no ambiente de casa já tem… eu, por exemplo, se eu for filmada dando uma aula sem tá muito observada, com muita ideia da câmera tá focada em mim, a coisa vai sair muito melhor do que saber que eu estou… e principalmente em ambiente doméstico (professora da rede estadual, 49 anos)

Além deste rearranjo doméstico, os professores relataram inúmeros investimentos em equipamentos e cursos. Nosso levantamento apontou maiores investimentos em equipamentos como quadro ou mesa digitalizadora, câmeras e microfones, celulares, cursos para uso de plataformas ou para edição de vídeos, equipamentos de conforto (mesa, cadeira ou tela de computador) e aumento de velocidade de internet. Uma minoria de professores já se dizia equipada para um cenário de aulas online e um espaço doméstico confortável para realizar a atividade profissional. A questão do apoio institucional foi aqui fundamental, principalmente para professores da rede pública que receberam apoio material. No entanto, percebemos que o apoio mais determinante na vivência do professor foi em relação às práticas colaborativas com a escola e a equipe.

Observamos que a prática de colaboração melhorou significativamente a vivência do ensino remoto. Este aspecto foi ressaltado particularmente pelos professores da rede federal, que já se organizavam por equipes na instituição pesquisada. Apenas identificamos uma experiência de não integração e colaboração, de uma professora da rede particular, mas que parece revelar uma tendência da gestão de certas escolas que se concentraram no controle do alunado e não no apoio ao público docente e discente:

O contato com outros colegas. Eu vou ser muito sincera. Não tinha, não existia. Era muito difícil, só com um ou outro professor, porque assim, vamos fazer um trabalho em conjunto, beleza? Aí tinha contato. Fora isso, você mal sabia se o colega estava vivo, como estava, como é que estava a vida. Eu, comigo, pelo menos, tá? Eu não tive contato com muitas pessoas. As reuniões da escola, a nível, a nível escola, a nível instituição. Quando marcavam aquelas reuniões on line, a gente entrava. Ouvia, eu pelo menos, eu entrava, ouvia as ordens, as informações que eram passadas e tal e ok. (professora da rede privada, 44 anos)

A estratégia colaborativa entre docentes se deu principalmente por WhatsApp, a partir de trocas de experiências e materiais didáticos. Esta colaboração foi fundamental para a manutenção de uma identidade docente marcada pela ausência do corpo do aluno. As angústias e as preocupações dos professores, assim como as estratégias pedagógicas de urgência foram os pontos mais citados nas entrevistas, como ilustra o depoimento abaixo:

Ah, a gente se falava muito. A gente se falava muito porque todos nós tínhamos o mesmo problema que era o da não participação dos alunos. Muitas vezes nós demos aula sozinho, falando… e a gente percebia que não tinha ninguém ali com a gente pra nos acompanhar. Então a gente viu que isso aconteceu muito. (professor da rede estadual, 44 anos)

Esta questão remete igualmente ao sentimento de valorização ou desvalorização profissional, ligado também ao apoio institucional. A maior parte dos entrevistados se sentiu “apoiado” de certa forma pela instituição, um sentimento que foi reforçado no caso onde as direções foram mais presentes. Embora a ajuda material nas escolas estaduais fosse julgada como importante, o sentimento de apoio e valorização se deu mais pelo lado humano das direções e da colaboração das equipes, como vemos nos depoimentos de dois professores, um de escola particular e outro da rede estadual.

Eu acho que a gente no [cita nome da escola] foi e foi muito bom. Acho que a coordenação, a direção, fez tudo o que era possível para nos ajudar, sempre assim, ajudando, perguntando o que eles precisam, como está a ajuda que foi possível. E reuniões sempre também que tinham uma data ou então acabou um bimestre. Vamos reunir todo mundo com conselho de classe entre aspas e ia lá e debatia. (professor da rede privada, 33 anos)

E eu acho que é muito um benefício, né? De ter uma coordenação e uma direção, que eu acho que isso é muito importante, acessíveis. Entende? Em outras escolas a gente não tem. Você fala com o coordenador, você pede uma coisa e esse coordenador diz para você tá bom, eu vou ver com a direção e já te retorno e esse já te retorno, demora 15 dias. Entende? Então eu acho que esse benefício entre aspas que a gente tem de ter contato direto, facilita e agiliza o nosso trabalho. (professora da rede privada, 44 anos)

Então essa estrutura de organização para a gente era difícil mesmo. Imagina a escola, os coordenadores, como faziam isso para organizar e para transmitir essa mensagem? E para atender pai, pra atender… Eu lembro, todos os dias na escola tinha uma fila de pais. Todos os dias tinha uma fila de pais. Durante aqueles finais, aquele momento híbrido era de pais e alunos, eu e o vizinho, porque eles iam buscar material, levar material, buscar cesta básica, levar, porque tinham ‘n’ situações. Então a estrutura, eu acho que os funcionários fizeram demais. Não sei como conseguiram dar conta de tudo porque era muita tarefa pra pouco funcionário. (professor da rede estadual, 50 anos)

O uso das plataformas foi fundamental para as ações de restabelecimento da escola durante a pandemia, mas demonstraram que as soluções de urgência recaíram no uso de plataformas privadas e pagas, principalmente o Google Classroom e WhatsApp nas redes estadual e privada. A rede federal contou com a plataforma Moodle que já era adotada parcialmente, mas reuniões e aulas por Zoom ou Google. Outros sites e aplicativos citados foram o Kahout, Google Forms, Youtube e e-mail. As estratégias de uso de plataformas foram variadas e mistas no intuito de encontrar um balanço entre sua privacidade e a comunicação com os alunos, que em um primeiro momento equivalia a administrar possíveis perdas de matrículas e evasões. Alguns professores relataram dificuldades com o Moodle e adotaram a plataforma Google para as aulas síncronas. No entanto, a plataforma mais amplamente utilizada para trocas com alunos e equipes foi o WhatsApp, particularmente pelo seu baixo consumo de dados, permitindo um uso flexível e a todo momento através do celular.

A principal dificuldade dos professores no uso de plataformas foi a construção de estratégias de acompanhamento e de maneiras de “compensar” a ausência do contexto escolar. Neste sentido, o vínculo com alunos e a adoção de práticas pedagógicas variadas para reter a atenção dos estudantes ou de motivá-los foi o aspecto mais comentado em todas as entrevistas, correspondendo a mais de 30% dos segmentos codificados. Estas ressignificações do ensino-aprendizagem no contexto remoto implicavam uma preocupação evidente dos professores com a realidade do aluno. Isso levou a algumas estratégias de resistência dos professores às diretrizes das escolas de controlar a presença ou engajamento do aluno, particularmente nas escolas da rede privada:

Pra mim era assim muito forte essa coisa de tentar fazer como antigamente, normal, porque não era normal. Então eu não queria obrigar o aluno a dizer “eu estou aqui”, “abre a câmera que eu quero te ver”, fazer uma pergunta tipo assim, vou pegar pra ver se ele tá prestando atenção. Eu não sabia como tá esse aluno, eu não sabia como tava a cabeça desse aluno, então eu tentava respeitar isso ao máximo. Preparava o melhor material que eu podia preparar aí e compartilhava com eles, assim a gente levou essa etapa. (professora da rede privada, 61 anos)

Então, algumas escolas mandavam a gente fazer com que o aluno abrisse a câmera. Então os alunos abriam e eles fiscalizavam e tal. Outras escolas não, mas como eram muitos alunos era muito difícil você fazer fiscalização porque não aparece aquele corpo todo na tela e você também tem que deixar a imagem que está aparecendo pra eles, então não é um controle fácil. Não foi um controle fácil. Eu usava o computador, o quadro e a câmera, mas eu via que muitos alunos não estavam ali, né? (professor da rede estadual, 44 anos)

Como consequência, os professores valorizaram igualmente um retorno constante dos alunos, procurando criar canais de comunicação paralelos à aula síncrona, como formulários de resposta ou ainda comunicação via WhatsApp. Mesmo durante as aulas síncronas, alguns professores também utilizaram estratégias de “quebrar o gelo”, criando momentos de descontração para que os alunos falassem ou exprimissem suas dificuldades emocionais; ou ainda como estratégia de retenção da atenção e afeto do aluno. Esta parece ter sido a estratégia mais bem sucedida relatada entre professores, como demonstram os depoimentos abaixo:

E todos disseram pra mim que se sentiam muito sozinhos, isolados em casa e que minha aula era uma alegria pra eles porque eles conseguiam se divertir, eles conseguiam aprender e tal. E a gente não consegue perceber todos porque é muita gente, mas a gente percebia que muitos alunos se sentiram muito isolados, desenvolveram muitos problemas emocionais e a minha forma de lidar com isso foi o que eu te falei… Quando eu vi que os vídeos funcionavam, eu comecei a dar aula e brincar. E essas brincadeiras, querendo ou não, pelo o que eles falaram depois que isso passou, me mostrou que muitos deles precisavam disso, né? Eles não queriam uma aula só massiva, eles queriam alguém que os compreendesse, que os estimulasse. E então a gente teve alunos com muitos problemas emocionais aí nessa época. (professor da rede estadual, 44 anos)

Os do Estado eu transformava a aula mais num bate-papo em um sentido assim… como vocês estão e tal. Então como eles já me conheciam, eu conhecia eles, então esse vínculo ficou melhor, foi melhor estabelecido. Mas é muito difícil, o remoto na minha opinião nunca substituirá o físico, o presencial. (professora da rede estadual, 37 anos)

Eu até perguntei isso a eles. Eu fiz autoavaliações. (…) Talvez tenha sido o que eu recebi mais retorno. Foram os formulários que eu criei de autoavaliação, onde eles reclamavam. Eles esperneavam e falavam que eu era maluco, que não tinha nada a ver com Educação Física aquilo que eu estava fazendo, foi aonde eu consegui mexer mais com eles. Foram esses formulários onde eu tive retorno de praticamente 70 a 80% daqueles que estavam ali nessa interação remota. Foram as autoavaliações nos formulários onde eles mais expressavam, quando eles falavam até de coisas que nem tinham nada a ver, assim… Coisas pessoais que estava complicado na própria mente deles. Questões existenciais mesmo. Eu até isso recebi nesses formulários. (professor da rede estadual, 50 anos)

Os professores dedicaram parte importante do seu tempo na confecção ou seleção de materiais pedagógicos no intuito de reconstituir um breve contexto escolar. Este parece ser o ponto de interseção entre a manutenção da identidade docente e a manutenção da relação professor-aluno que foi mais intuitivamente utilizado para ultrapassar as dificuldades do ensino remoto: por um lado, o professor, ao elaborar materiais, sentia-se útil no exercício de sua profissão, aprendendo e evoluindo em seus materiais e formas pedagógicas de transmissão; e por outro lado, o professor percebia que a variedade de materiais proporcionados pelas ferramentas digitais aumentava a probabilidade de atingir os alunos de maneira mais eficiente. É o que confirma, por exemplo, o depoimento de dois docentes:

Primeiro, naturalmente, a gente tem que estar o tempo todo estudando, o tempo todo pesquisando para tentar trazer coisas novas. E naquela época não foi diferente, não foi diferente. Foi um trabalho danado. Então qual é a preocupação de fazer com que eles compreendessem aquele tema que, no caso, estava sendo proposto, da gente trabalhar? Entendeu determinado assunto e tal? Então. Tentar a maior gama de informação possível para eles para que eles tentassem, né? Foi para que eles conseguissem, naquele processo, chegar ao objetivo da aula, entendeu? (professor da rede privada, 59 anos)

Eu perguntava. Então, assim, eu tive muito feedback nessas aulas síncronas de quem tinha coragem de falar, né? Então, eles dizem: “eu estou indo buscar” e “perdidão”; “estou pegando aqui os atrasados”. Então eu tinha feedbacks assim. Eu pedia às vezes, eu perguntava e eles se acostumaram: “Pelo amor de Deus, gente, vocês precisam me falar pra eu poder saber se eu avanço, se eu não avanço, se seguro, se eu volto” e aí sempre tinha um ou outro que falava. Mas eu acho que em geral eles gostaram de ter essa diversidade de ferramentas assim. De ter um áudio, ter um PDF, ter um exercício resolvido, tinha muita coisa mesmo. (professora da rede federal, 41 anos)

A professora em questão é ainda mais explícita ao falar na produção de “aulas ideais”: o ensino remoto teria permitido uma evolução na prática profissional pelo fato de poder concentrar-se mais na elaboração de conteúdo e menos nas práticas de controle/disciplina e socialização de alunos. Esta declaração revela que as interpretações do ensino remoto variam em função da concepção pedagógica do professor, em geral muito associada à disciplina na qual o professor atua, mas também ao melhor ou pior manejo das tecnologias disponíveis, conforme demonstram os dois depoimentos contrastantes abaixo:

É como se (…) eu tinha ficado tão feliz com essas experiências de conseguir dar aulas entre aspas “ideais”, sabe? Com recursos e tudo e dava tudo certo, os alunos não me atrapalhavam, eu estava brincando ou fazendo outras coisas, assim, eu estava realmente muito feliz, mas eu estava feliz de verdade quando eu dei aula na escola e consegui estar com eles. Então foi meio que isso. Eu quase me iludi com as aulas. (professora da rede federal, 41 anos)

É essa sensação que eu estou lhe falando, entendeu? Eu sentia que eu estava dando aula para mim mesmo e a pessoa que está assistindo essa aula sou eu, né? E muitas vezes na dinâmica da aula me faltava oportunidade de fazer um desenho real, embora eu tivesse feito os cursos, fazer um desenho, né? É uma telinha aqui para ver uma coisa virtual e é uma dinâmica muito complicada. (professor da rede federal, 59 anos)

Esta sensação de poder dar uma “aula ideal” não constitui, entretanto, uma percepção consensual. Ela é na verdade, minoritária, embora a maior parte dos professores afirme ter aprendido mais sobre novas tecnologias durante o ensino remoto e desejem implementá-las às suas práticas. De fato, os professores em geral afirmam uma experiência angustiante do ensino remoto, adotando assim estratégias de “recomposição” do contexto escolar como o uso de quadros, aulas expositivas ou um ritmo e disciplina. O contexto escolar é visto como complexo e rico, particularmente por proporcionar uma dimensão afetiva e social que não encontra ainda possibilidade de se concretizar com as tecnologias disponíveis. Embora muitos professores tenham exprimido a “impossibilidade” de reativar o contexto escolar tal como ele é na modalidade presencial, ele permanecia como referência central na prática remota. Os depoimentos abaixo destacam a importância desta referência:

Eu compreendia, mas eu queria manter aquele ritmo. Não sei se é certo ou errado, mas na minha cabeça eu achava que pra gente tentar alguma coisa como a gente tinha antes da pandemia, sabe? Ter um horário pra começar, ter um horário pra terminar. (professora da rede privada, 61 anos)

Por isso é que, assim, eu raríssimas vezes, quando eu projetava alguma coisa, eu saia de cena, né? Porque eu estava projetando, compartilhando alguma coisa. Eram coisas muito rápidas. Tipo três minutinhos, uma coisa de dois minutinhos pra eu voltar. Nem que eu abrisse depois compartilhasse de novo. Pra eles poderem estar me vendo o tempo todo. Eu achava que isso era importante pra eles. (professora da rede federal, 62 anos)

A experiência da pandemia me fez perceber que, apesar de, claro, a sala de aula ser o carro-chefe do processo de ensino e aprendizagem, a escola é muito maior do que a sala de aula. É o que eu repito: sala virtual teve e funcionava. Tinha aula, mas não tinha corredor, não tinha a sala dos professores, não tinha conversa de pátio, não tinha o aluno te procurando ali na saída. (professor da rede federal, 39 anos)

Estes depoimentos sobre a adaptação pedagógica e o acompanhamento dos alunos revelam igualmente a importância do contexto escolar e da atenção como uma dimensão afetiva do processo de ensino-aprendizagem. Também confirmam que as ferramentas remotas acabam por privilegiar uma abordagem mais bancária do conhecimento, enquanto os docentes evocam todas as práticas paralelas e não verbais do momento de ensino-aprendizagem e suas tentativas de reconstituição. Entendemos assim ser importante distinguir aqui, por um lado, as tecnologias educacionais disponíveis e seus recursos, e por outro lado, as práticas pedagógicas que se reapropriam destas para encontrar estratégias que vão além da transmissão de conteúdo e que compõem o coração da escola: as dinâmicas de criação de afeto, de manutenção de vínculo, de variação pedagógica, de construção de sentido coletivo, mas também de controle e avaliação dos alunos. A tensão entre a busca do professor pela atenção do aluno e as demandas institucionais de avaliação e controle parecem também ter tido um impacto importante sobre a vivência precária do professor, particularmente pelo cenário de crise de saúde pública. Embora a maior parte das ferramentas permita este controle, os professores parecem resistir devido ao cenário em questão, que os orientava intuitivamente a prezar pela sua saúde mental e dos alunos.

Conclusões

Como já apontado anteriormente, os resultados e depoimentos aqui expostos devem ser interpretados com cautela devido à variedade de condições de trabalho dos docentes, em função da rede em que atuam e de suas condições de renda e de domicílio. Entretanto, entendemos que alguns aspectos convergentes da experiência docente nos ajudam a interpretar possíveis tendências a ter em conta na futura adoção de tecnologias remotas na educação e mesmo na avaliação do bem-estar docente e de suas condições de trabalho. Neste sentido, vale destacar que a adoção do ensino remoto emergencial durante a pandemia foi percebida pelos docentes entrevistados, de forma geral, como necessária e inevitável, especialmente considerando a gravidade da crise e a condução da pandemia pelo Estado brasileiro. Todos os docentes entrevistados apontaram uma série de dimensões da precarização do seu trabalho no período analisado, desde aspectos materiais, alterações na rotina, perda de autonomia e dificuldades na adoção de novas práticas adequadas ao ensino remoto. Chamamos atenção, no entanto, para a importância de qualificarmos o debate sobre precarização na educação ao analisarmos o contexto da pandemia, visto que o ensino remoto levou a práticas contraditórias, como a superprodução de conteúdo em detrimento de um acompanhamento global do aluno, que refletiu-se ao mesmo tempo como uma tentativa dos professores de reafirmar sua identidade profissional.

Neste artigo buscamos destacar a precarização em suas dimensões subjetivas, presentes na relação entre professor-aluno, nos impactos do processo de ensino-aprendizagem, na busca pela atenção dos estudantes e na própria identidade docente. Os problemas em torno da interação professor-aluno e da atenção revelam a centralidade do espaço da sala de aula virtual, que praticamente se tornou o aspecto “visível” da escola durante o ensino remoto. Tal centralidade se deu às custas da ausência dos demais espaços escolares de aprendizagem, formais ou não formais, como como pátios, corredores, sala dos professores, refeitórios e quadras. É diante deste deslocamento que propomos interpretar a experiência de ensino remoto na pandemia como um fenômeno de “ruptura do pacto escolar”. A “ruptura do pacto escolar” se revelaria, portanto, na impossibilidade de reprodução de diversos espaços escolares importantes para a constituição do ambiente de aprendizagem e na redução da escola à sala de aula virtual. Com a redução da escola ao espaço da aula virtual, podemos afirmar que se radicalizou a redução da experiência de aprendizagem à lógica da transmissão de conteúdos.

É diante dos desafios colocados pela rotina de ensino remoto que identificamos nos depoimentos de docentes estratégias de reconstituição do pacto escolar. Verificamos a valorização de estratégias tradicionais de ensino como uma resistência à aceleração, como uso de quadro e aulas expositivas, na medida em que remetiam a algo do ambiente escolar presencial e buscavam reconstituir, mesmo num ambiente informatizado e modulado por plataformas, uma interação mais qualificada entre professores e alunos. Também identificamos que o ensino remoto levou a práticas contraditórias, como a superprodução de conteúdo em detrimento de um acompanhamento global do aluno. Tal discrepância reflete, à primeira vista, uma dimensão de precarização das condições de trabalho docente, mas também indica, de acordo com os depoimentos, uma tentativa dos professores de reafirmarem sua identidade profissional.

A reconstituição do pacto escolar mostrou-se extremamente difícil para os docentes com os instrumentos colocados à disposição. Neste sentido, apesar da utilização de variadas plataformas e dispositivos tecnológicos e informacionais, os docentes, ao descreverem as dificuldades e limitações enfrentadas, revelaram um sentimento de incompletude do ato educacional.

Referências bibliográficas

ALMEIDA, L. C.; DALBEN, A. (Re)organizar o trabalho pedagógico em tempos de covid-19: no limiar do (im)possível. Revista Educ. Sociedade. Campinas, v. 4, 2020. Disponível em: https://www.scielo.br/j/es/a/sJBDsSZGLL9kt4b8YMB8wRN/?format=pdf&lang=pt. Acesso em: 30 jul. 2023. https://doi.org/10.1590/es.23968

ANDEL, S. A. et al. Do social features help in video-centric online learning platforms? A presence perspective. Computers in Human Behavior, p. 1-8, 2020. Disponível em: https://scholarworks.iupui.edu/items/722f2eed-9843-49d4-afd8-37d8afb2cc74. Acesso em: 23 ago. 2021. https://doi.org/10.1016/j.chb.2020.106505

BERGER, P. Perspectivas sociológicas. Uma visão humanística. Petrópolis: Vozes, 2007.

BERNARDO, K. A. S.; MAIA, F. L.; BRIDI, M. A. As configurações do trabalho remoto da categoria docente no contexto da pandemia Covid-19. Novos Rumos Sociológicos. Pelotas, v. 8, n. 14, p. 8-39, dez. 2020. Disponível em: https://periodicos.ufpel.edu.br/ojs2/index.php/NORUS/article/view/19908. Acesso em: 28 ago. 2023. https://doi.org/10.15210/norus.v8i14.19908

BIESTA, G. J. J. Beyond learning: Democratic education for a human future. London: Routledge, 2006.

BRASIL. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Censo da Educação Superior 2018: notas estatísticas. Brasília-DF, 2019. Disponível em: https://download.inep.gov.br/educacao_basica/censo_escolar/notas_estatisticas/2018/notas_estatisticas_censo_escolar_2018.pdf. Acesso em: 21 ago. 2023

CITTON, Y. Da economia à ecologia da atenção. Ayvu, Rev. Psicol. v. 05, n. 01, p. 13-41, 2018[2014]. Disponível em: https://periodicos.uff.br/ayvu/article/view/27498. Acesso em: 10 abr. 2022. https://doi.org/10.22409/ayvu.v5i1.27498

COSTA, G. L. M.; OLIVEIRA, D. A. Trabalho docente no ensino médio no Brasil. Perspectiva, Florianópolis, v. 29, n. 2, 727-750, jul./dez. 2011. Disponível em: http://educa.fcc.org.br/pdf/rp/v29n02/v29n02a16.pdf. Acesso em: 21 ago. 2023. https://doi.org/10.5007/2175-795X.2011v29n2p727

Cruz et al., 2010

FERNANDES, A. C.; GATTOLIN, S. R. B. Learning to unlearn, and then relearn: Thinking about teacher education within the COVID-19 pandemic crisis. Revista Brasileira de Linguística Aplicada. v. 21, n. 2, p. 521-546, 2021. Disponível em: https://www.scielo.br/j/rbla/a/PZnXf4cFWTH8LrgpFP5WVdy/. Acesso em: 10 abr. 2022. https://doi.org/10.1590/1984-6398202117277

FIALHO, L. M. F.; NEVES, V. N. S. Professores em meio ao ensino remoto emergencial: repercussões do isolamento social na educação formal. Educ. Pesqui. 48, e260256, 2022. Disponível em: https://www.scielo.br/j/ep/a/F9qCnFrgWnhtkpgjpZcpSfS/. Acesso em: 21 ago. 2023. https://doi.org/10.1590/S1678-4634202248260256por

FILHO, I. P. L.; GONÇALVES, D. N.; SANTOS, H. R. R. O trabalho docente e a pandemia da covid-19: Uma investigação com professores do ensino fundamental e médio. Teoria e cultura, v. 17, n. 1, 2022. Disponível em: https://periodicos.ufjf.br/index.php/TeoriaeCultura/article/view/34782. Acesso em: 21 ago. 2023. https://doi.org/10.34019/2318-101X.2022.v17.34782

GALINDO, W. C. M. A construção da identidade profissional docente. Psicologia, Ciência e Profissão. 2004, 24 (2), 14-23. Disponível em: https://www.scielo.br/j/pcp/a/YDL7fhTPbzb9tQvd7YLKgSz/?format=pdf&lang=pt. Acesso em: 21 ago. 2023. https://doi.org/10.1590/S1414-98932004000200003

GOFFMAN, E. Ritual de interação. Ensaios sobre o comportamento face a face. Petrópolis: Vozes, 2011[1967].

________. Frame Analysis: An Essay on the Organization of Experience. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1974.

GROHMANN, R.; MENDONÇA, M.; WOODCOCK, J. Worker resistance in digital capitalism communication and work from below: The role of communication in organizing delivery platform workers. International Journal of Communication, [S.l.], v. 17, p. 19, jun. 2023. ISSN 1932-8036. Disponível em: https://ijoc.org/index.php/ijoc/article/view/17764/4211. Acesso em: 24 ago. 2023.

MÁXIMO, M. E. No desligar das câmeras: experiências de estudantes do ensino superior com o ensino remoto no contexto da Covid-19. Civitas. 21 (2): 203-2013, maio-ago. 2021. Disponível em: https://revistaseletronicas.pucrs.br/index.php/civitas/article/view/39973. Acesso em: 10 abr. 2022. https://doi.org/10.15448/1984-7289.2021.2.39973

MESQUITA, S. S. de A. Professores de ensino médio: condições de trabalho e características formativas de uma categoria profissional silenciada. Ensino Em Re-Vista, 27(1), 302–332, 2020. Disponível em: https://seer.ufu.br/index.php/emrevista/article/view/52757. Acesso em: 21 ago. 2023. https://doi.org/10.14393/ER-v27n1a2020-13

MILLER, H. The presentation of self in Electronic life: Goffman on the internet. Paper apresentado na Conferência do Godsmishts’ College, Embodied Knowledge and Virtual Space Conference. University of London, 1995. Disponível em: http://www.douri.sh/classes/ics234cw04/miller2.pdf. Acesso em: 23 ago. 2021.

NEVES, V. N. S. et al. Trabalho docente no Brasil durante a pandemia da Covid-19. Educação Unisinos. São Leopoldo, v. 25, p. 1-18, 2021. Disponível em: https://revistas.unisinos.br/index.php/educacao/article/view/23128. Acesso em: 10 jul. 2023. https://doi.org/10.4013/edu.2021.251.26

NÓVOA, A.; ALVIM, Y. C. Os professores depois da pandemia. Educação & Sociedade. Campinas, v. 42, e249236, 2021. Disponível em: https://www.scielo.br/j/es/a/mvX3xShv5C7dsMtLKTS75PB/. Acesso em: 10 abr. 2022. https://doi.org/10.1590/ES.249236

OCDE. Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Brazil – Country note. Talis 2018 results: upper secondary educacion. 2021. Disponível em: https://www.oecd.org/education/talis/TALIS2018TR_ISCED3_CN_BRA.pdf. Acesso em: 21 ago. 2023.

OLIVEIRA, D. A. A reestruturação do trabalho docente: precarização e flexibilização. Educ. Soc. Campinas, vol. 25. 2004. Disponível em: https://www.scielo.br/j/es/a/NM7Gfq9ZpjpVcJnsSFdrM3F/?lang=pt. Acesso em: 21 ago. 2023. https://doi.org/10.1590/S0101-73302004000400003

OLIVEIRA, D. A.; JUNIOR, E. A. P.; REVI, N. de S. Condições de trabalho dos professores e satisfação profissional: uma análise em sete estados do Brasil. Revista Cenas Educacionais, v. 3, n. e9503, p. 1-19, 2020. Disponível em: https://www.revistas.uneb.br/index.php/cenaseducacionais/article/view/9503/6990. Acesso em: 21 ago. 2023.

OLIVEIRA, W. L. de; RIBEIRO, L. A. Reflexões sobre a precarização do trabalho docente na América Latina. Trabalho & Educação, v. 31, n. 3, p. 29-47, set.-dez. 2022. Disponível em: https://periodicos.ufmg.br/index.php/trabedu/article/view/40831/32398. Acesso em: 21 ago. 2023. https://doi.org/10.35699/2238-037X.2022.40831

ÖZTOK, M. The hidden curriculum of online learning: understanding social justice through critical pedagogy. London: Routledge, 2020.

PINHO, P. S. et al. Trabalho remoto docente e saúde: repercussões das novas exigências em razão da pandemia da Covid-19. Trabalho, Educação e Saúde. v. 19, 2021. Disponível em: https://www.tes.epsjv.fiocruz.br/index.php/tes/article/view/569. Acesso em: 10 abr. 2022. https://doi.org/10.1590/1981-7746-sol00325

SAMPAIO, M. M. F.; MARIN, A. J. Precarização do trabalho docente e seus efeitos sobre as práticas curriculares. Educação & sociedade, Campinas, v. 25, n. 89, p. 1203- 1225, 2004. Disponível em: https://www.scielo.br/j/es/a/t7pjz85czHRW3GcKpB9dmNb/?format=pdf&lang=pt. Acesso em: 21 ago. 2023. https://doi.org/10.1590/S0101-73302004000400007

SANTOS, F. F. NUNES, C. M. F.; GOMES, V. A. F. M. As condições de trabalho dos professores da educação básica no ensino remoto emergencial: Breve análise de pesquisas. Educação em Foco, Belo Horizonte, ano 25, n. 45, jan.-abr. 2022. Disponível em: https://revista.uemg.br/index.php/educacaoemfoco/article/view/6407/3972. Acesso em: 21 ago. 2023. https://doi.org/10.36704/eef.v25i45.6407

SELWYN, N. Education and technology: Key issues and debates. 2. ed. Bloomsbury Publishing, 2017.

SILVA, A. M. da; MOTTA, V. C. da. O precariado professoral e as tendências de precarização que atingem os docentes do setor público. Roteiro, v. 44, n. 3, e20305, jan. 2019. Disponível em: https://periodicos.unoesc.edu.br/roteiro/article/view/20305. Acesso em: 21 ago. 2023. https://doi.org/10.18593/r.v44i3.20305.

SILVESTRE, B. M. et al. Trabalho docente e ensino remoto emergencial: extensão da jornada de trabalho e expropriação do tempo livre. Revista Brasileira de Educação. v. 28, e280054, 2023. Disponível em: https://www.scielo.br/j/rbedu/a/F8nbHV9P9VzQcD6pTFfH8YQ/?lang=pt. Acesso em: 21 ago. 2023. https://doi.org/10.1590/S1413-24782023280054

TARDIF, M.; LESSARD, C. O trabalho docente. Elementos para uma teoria da docência como profissão de interações humanas. Petrópolis: Vozes, 2014.

TENTI FANFANI, E. La condición docente: análisis comparado de la Argentina, Brasil, Perú y Uruguay. Buenos Aires: Siglo XXI Editores Argentina, 2005.

Anexo

Lista de entrevistados

| Disciplina e rede | Idade e sexo | Bairro de moradia | Situação familiar e de moradia | |

| 1. | Matemática, rede federal | M, 41 | Tijuca | Solteira, sem filhos, mora sozinha |

| 2. | História, rede federal | H, 44 | Recreio | Divorciado, um filho, guarda alternada |

| 3. | Química, rede federal | M, 62 | Copacabana | Divorciada, dois filhos adultos, mora sozinha |

| 4. | História, rede federal | M, 45 | Botafogo | Divorciada, mora com filho adolescente |

| 5. | Biologia, rede federal | H, 59 | Vila Valqueire | Casado, com duas filhas adultas |

| 6. | Biologia, rede federal | M, 40 | Petrópolis | Casada, com duas filhas |

| 7. | Sociologia, rede federal | H, 39 | Tijuca | Casado, sem filhos |

| 8. | Matemática, rede federal | H, 49 | Quintino | Casado, com filho de 5 anos |

| 9. | Geografia, rede estadual | M, 48 | Campo Grande | Casada, com dois filhos |

| 10. | Sociologia, rede estadual | M, 37 | Centro | Solteira, sem filhos |

| 11. | Matemática, rede estadual | M, 49 | Santa Cruz | Divorciada, mora com filho |

| 12. | Educação Física, rede estadual | H, 50 | Padre Miguel | Casado |

| 13. | Física, rede estadual e privada | H, 36 | Méier | Casado |

| 14. | Geografia, rede privada | M, 38 | Vista Alegre | Casada, com dois filhos |

| 15. | Física, rede privada | M, 61 | Lagoa | Casada, filho adulto que mora separado |

| 16. | Matemática, redes estadual e privada | H, 44 | Olaria | Casado, com dois filhos |

| 17. | Biologia, rede privada | H, 47 | Méier | Casado, com filha |

| 18. | Matemática, redes privada e federal | H, 59 | Méier | Casado, dois filhos adultos |

| 19. | Química, rede privada | H, 33 | Niterói | Casado, com filho |

| 20. | Biologia, rede privada | M, 44 | Vila Isabel | Solteira, mora com a mãe, avó e dois irmãos |

[1] Sobre a discussão acerca da construção de identidades, ver P. Berger, 1963.

[2] As discussões sobre interação presentes na obra de Erving Goffman (1967; 1974) emergem como uma referência na tentativa de compreensão das mudanças na educação durante a pandemia em diferentes textos. Ainda que o ensino remoto não se caracterize como uma situação de interação face a face, suas análises são comumente mobilizadas para compreender a desorganização dos padrões de interação até então vigentes na relação professor-aluno.

[3] Os dados desta seção foram recolhidos pelo Censo Escolas IBGE, 2018.

[4] É preciso também sinalizar que a quase totalidade dos professores da rede federal possui ensino superior, enquanto nas outras redes este percentual é relativamente inferior.

[5] Dados disponíveis em: https://www.oecd.org/education/talis/TALIS2018TR_ISCED3_CN_BRA.pdf.