Andrea Lampis

1. Introdução

Desde há milhões de anos que as comunidades humanas têm sido atraídas para as zonas costeiras devido às suas muitas características vantajosas, como o fácil acesso aos alimentos, o clima mais temperado e o fácil acesso ao mar; o que permite o estabelecimento de trocas comerciais com outros países e comunidades.

Tal como salientado num artigo que já se tornou um clássico pelos McGranahan, Balk e Anderson (2007), os assentamentos nas terras baixas costeiras são especialmente vulneráveis aos riscos resultantes das alterações climáticas, mas estas terras baixas são densamente povoadas e crescem rapidamente. Apesar de representarem menos de 4% da superfície do planeta, os habitats costeiros – como praias e zonas húmidas de marés – estão entre os recursos naturais mais preciosos do mundo (MA, 2005). Mais de um terço da população mundial reside num raio de 100 quilómetros da costa e a maioria das regiões costeiras regista um desenvolvimento significativo (MA, 2005). O desgaste da diversidade da linha costeira e a perda de biodiversidade têm sido historicamente umas respostas frequentes à erosão costeira, ameaças de tempestades e o aumento do nível do mar (ANM), especialmente em países industrializados com populações costeiras substanciais, como os Estados Unidos, os Países Baixos e o Japão. A construção ou instalação de paredões verticais ou anteparas, a técnica do rip-rap inclinado[1] (por exemplo, rochas), revestimentos, esporões, molhes ou quebra-mares ao longo de uma linha costeira é referida como endurecimento ou blindagem da linha costeira (GITTMAN et al., 2015).

As soluções tecnológicas, baseadas em grandes inversões de capital, são comumente adotadas pela prevalência no âmbito do planejamento urbano de visões dominadas pelos engenheiros, os economistas y pelas pressões políticas exercitadas por grupos sociais com maiores capacidades económicas e capitais invertidos nas áreas ameaçadas. Medida de proteção por excelência, os diques têm muitas vantagens: veja-se Saint-Malo, cujos quebra-mares protegem a cidade há décadas. Além desses projetos, há os 17.500 km de diques na Holanda que certamente provaram o seu valor. Entretanto, a cidade de Nova Iorque embarcou num projeto de resiliência de 1,45 mil milhões de dólares para proteger Manhattan. E, finalmente, o projeto DURCWAVE, financiado pela UE, visa inventar mais mecanismos de defesa costeira de alto desempenho, provando que ainda existe um grande interesse nas muralhas costeiras (VINCI GROUP, 2022).

No entanto, existem outros projetos que não tiveram o mesmo sucesso, como o sistema de diques móveis MOSE destinado a proteger Veneza. Em termos gerais, o aumento constante da altura dos diques acabará por ter de enfrentar a hipótese do nível do mar mais elevado (2,4 m até 2100), o que coloca limitações técnicas, tais como questões de segurança. Os paredões são um método comum de proteção costeira, mas a sua eficácia na resposta às alterações climáticas é um tema de debate. Por exemplo, Tomlinson (2018) destaca a necessidade de uma combinação de paredões com trabalhos de alimentação e estabilização das praias para uma proteção eficaz da costa. No entanto, Malm (2013) e Griggs (2019) levantam preocupações sobre as implicações da construção de diques. Malm (2013) discute a proteção desigual das costas vulneráveis, com foco no capital irrecuperável e nos investimentos esperados, e não nas necessidades dos pobres. Griggs (2019) enfatiza a ameaça crescente ao desenvolvimento costeiro da Califórnia devido à subida do nível do mar e a eventos extremos, e a necessidade de decisões difíceis sobre respostas futuras, incluindo o potencial para uma retirada controlada. Estes estudos sublinham, coletivamente, a natureza complexa e multifacetada da relação entre as alterações climáticas, os diques e o desenvolvimento.

De acordo com a literatura, que tem vindo a crescer pelo menos desde a última década, apesar dos seus efeitos ecológicos adversos, os esforços para compreender as causas subjacentes e as taxas de blindagem da costa têm sido limitados. Tal como foi colocado por Duncan e colegas, refletindo sobre o caminho a seguir:

“As costas estão agora mais dinâmicas do que nunca devido às mudanças nos padrões de tempestades e à subida do nível do mar, colocando as comunidades humanas e naturais em maior risco. Os custos destes perigos costeiros estão a aumentar à medida que o desenvolvimento costeiro continua e os amortecedores naturais, tais como praias, dunas, zonas húmidas, recifes de ostras, corais, manguezais e ervas marinhas, são perdidos. todo o mundo envolve engenharia pesada, incluindo a construção de muros marítimos e barreiras contra inundações” (DUGAN et al., 2011, p. 37).

A costa brasileira está sofrendo erosão em toda a sua extensão, porém a erosão é distribuída de forma desigual e frequentemente relacionada com as saídas dos rios. Grandes secções da linha costeira são produzidas por falésias sedimentares em áreas de baixa ocupação onde a erosão é lenta. Quando as estruturas são construídas muito perto da costa nas praias, a erosão torna-se um problema. Numerosas planícies costeiras baixas produzidas pelo preenchimento sedimentar de antigas lagoas e estuários são vulneráveis a inundações e representam uma ameaça para os centros metropolitanos (MUEHE, 2010).

“A importância estratégica da zona costeira do Brasil e suas cidades, bem como a geração de riqueza para cada estado brasileiro, ficam bem evidentes quando se comparam a população e o PIB dos municípios costeiros com os dos respectivos estados (Figura 1.3). No Brasil, a população das zonas costeiras é responsável pela geração de cerca de 30% de toda a riqueza nacional (IBGE, 2014)” (PBMC, 2016a, p. 14).

No entanto, as soluções baseadas na Natureza representam uma mudança de paradigma no sentido de um desenvolvimento costeiro mais sustentável e resiliente. A implementação dessas estratégias no Brasil requer colaboração entre órgãos governamentais, comunidades locais e organizações ambientais. Ao priorizar a preservação e restauração dos ecossistemas naturais, o Brasil pode enfrentar os desafios do aumento do nível do mar, ao mesmo tempo que promove a biodiversidade e garante a saúde a longo prazo das suas regiões costeiras.

As infraestruturas mais promissoras para combater a subida do nível do mar são, sem dúvida, aquelas inspiradas na própria natureza. Tomemos como exemplo as cidades-esponja, que são particularmente populares na China. O conceito foi projetado para fornecer às áreas urbanas a capacidade de absorver água naturalmente. A cidade de Wuhan, agora famosa por outras razões, beneficiou de um investimento de 1,4 mil milhões de euros para fazer pavimentos permeáveis e desenvolver zonas húmidas.

A restauração da vegetação também provou ser uma técnica testada ao longo do tempo: em Kisakasaka, na Tanzânia, a restauração dos manguezais ajudou a proteger as culturas, tal como a preservação dos recifes de coral ajuda a proteger as cidades costeiras.

Uma combinação de soluções baseadas na natureza e infraestruturas cinzentas está a revelar-se um sucesso. Veja estas soluções de recifes de coral: as estruturas metálicas da Coralive usam tecnologia de acreção mineral nas Maldivas, enquanto a X-Reef criou recifes artificiais impressos em 3D feitos de concreto nas Calanques. No Canadá, a cidade de Surrey (as planícies aluviais costeiras representam cerca de 20% de toda a área terrestre de Surrey) também decidiu combinar soluções naturais e técnicas. O primeiro envolve a criação de parques e o foco nos ecossistemas locais, enquanto o segundo envolve o desenvolvimento de diques, a substituição de pontes e a instalação de esgotos pluviais(VINCI GROUP, 2022).

2. Impactos das Mudanças Climáticas e Áreas Costeiras Urbanas no Brasil

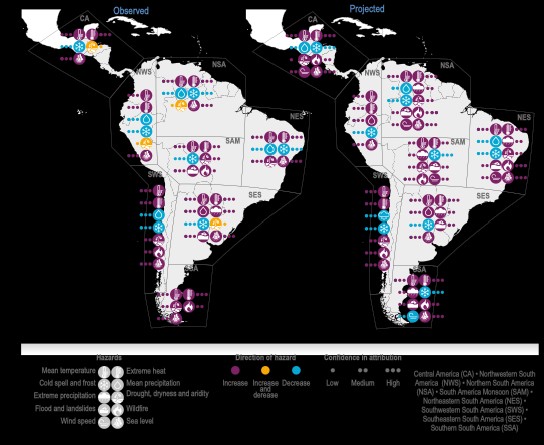

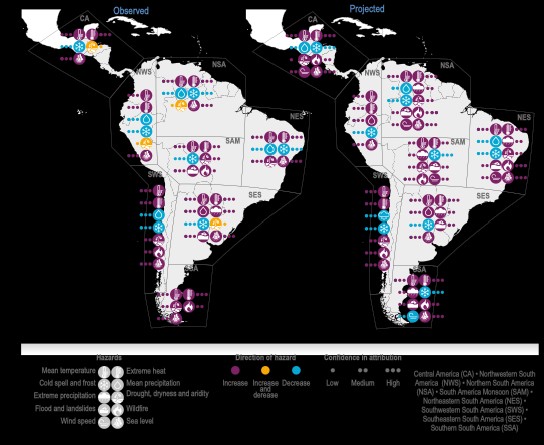

De acordo com o capítulo 12 (América Central e do Sul) do Sexto Relatório de Avaliação (IPCC, 2022), vários dos principais riscos identificados para a região da América Central e do Sul (CSA) alinham-se bem com os principais riscos [key risk (KR)] abrangentes avaliados no AR5 (IPCC, 2014). Em particular, a figura 1, que apresenta os perigos observados e projetados na região da CSA, reflete aumento da probabilidade de riscos relacionados com a subida do nível do mar, especificamente, “KR8: riscos para os sistemas socioecológicos costeiros devido ao aumento do nível do mar [sea-level rise (SLR)], tempestades e erosão costeira” (CASTELLANOS et al., 2022, p. 1692).

As alterações climáticas também têm efeitos negativos significativos nas infraestruturas das cidades costeiras: O aumento da temperatura pode causar danos às cadeias de abastecimento, bem como causar fissuras nas estradas, deformações nas ferrovias e inundações nos aeroportos. Também podem ter impacto nas inundações costeiras devido à circulação atmosférica regional e às tempestades que atingem terminais, conglomerados de mercadorias, áreas de armazenamento e áreas de carga. transporte e suprimentos. Isto poderá ter implicações de longo alcance para o comércio internacional, uma vez que mais de 80% do comércio global de mercadorias (em volume) é transportado por via marítima. Os edifícios, o abastecimento de energia, o saneamento e os recursos hídricos, bem como a gestão de resíduos sólidos, são todos aspectos relacionados com as infraestruturas vulneráveis em diferentes cenários de impacto gerados pelas alterações climáticas (PBMC, 2016b).

Quanto aos edifícios, a maioria das cidades latino-americanas concentra habitações para pessoas de baixa renda em áreas costeiras e continentais, com alto risco de serem afetadas por eventos climáticos e meteorológicos extremos (MAUAD, 2018; WINCHESTER; SZALACHMAN, 2012). Embora muitas cidades tenham melhorado significativamente na gestão dos riscos ambientais, existem algumas excepções. Em geral, as prefeituras não implementaram os mecanismos de governança necessários para enfrentar os problemas ambientais, e isso inclui várias cidades brasileiras (LAMPIS et al., 2020). Em termos de arquitetura, a maioria das cidades latino-americanas concentram habitações de baixa renda em regiões costeiras e continentais, que são mais propensas a ser atingidas por fenómenos meteorológicos e climáticos extremos (ROMERO-LANKAO et al., 2014). Existem certas excepções, mesmo que a gestão dos riscos ambientais tenha melhorado significativamente em muitos locais. Em geral, as prefeituras não implementaram os mecanismos de governança necessários para enfrentar os problemas ambientais, e isso inclui várias cidades brasileiras (PBMC, 2016a).

Figura 1. Riscos observados e projetados na América Central e do Sul

Fonte: (IPCC, 2022), com base na Figura 12.6 | Tendências observadas (WGI AR6 Tabelas 11.13, 11.14, 11.15) (SENEVIRATNE et al., 2021) e um resumo da confiança na direção da mudança projetada nos fatores de impacto climático, representando suas mudanças características agregadas para meados do século para RCP4.5, SSP3-44 4.5 e SRES A1B cenários, ou superiores, dentro de cada região AR6, correspondendo aproximadamente (para CIDs que são independentes do SLR) a níveis de aquecimento global entre 2°C e 2,4°C (WGI AR6 Tabela 12.6) (RANASINGHE et al., 2021).

2.1. Urbanização e cidades costeiras

Durante milénios, as sociedades humanas foram atraídas para colonizar zonas costeiras, cativadas pelas inúmeras vantagens que estas regiões oferecem. As vantagens económicas, militares e culturais da vida costeira abrangem diversas civilizações e épocas históricas, impulsionado por uma combinação de benefícios práticos e atrações intrínsecas (FOX; GOODFELLOW, 2016). Esta afinidade de longa data com os ambientes costeiros está enraizada em fatores como os recursos alimentares abundantes, as condições climáticas favoráveis e a facilitação do comércio marítimo, que moldaram o curso da história humana. (FOX; GOODFELLOW, 2016). Uma das principais razões para o apelo duradouro das zonas costeiras é a disponibilidade imediata de recursos cruciais para o sustento e as atividades económicas. Os ecossistemas costeiros fornecem uma variedade rica e diversificada de vida marinha, oferecendo um abastecimento alimentar abundante e facilmente acessível. Esta abundância tem desempenhado historicamente um papel fundamental no apoio às populações humanas, contribuindo para o desenvolvimento de comunidades prósperas ao longo da costa. (TOMLINSON; JACKSON, 2019).

O clima mais ameno associado às regiões costeiras aumenta ainda mais a sua atratividade para a fixação humana. A influência moderadora de grandes massas de água, como oceanos e mares, ajuda a regular os extremos de temperatura, criando condições mais temperadas e habitáveis. Esta vantagem climática tem sido uma força motriz para o estabelecimento de comunidades costeiras, facilitando as atividades agrícolas e a habitação humana. (NICHOLLS et al., 2007). Para além da mera subsistência, as zonas costeiras facilitaram a expansão das sociedades humanas através do estabelecimento de trocas comerciais com comunidades vizinhas. A proximidade de vias navegáveis permitiu historicamente o desenvolvimento de rotas comerciais marítimas, promovendo o intercâmbio cultural, o crescimento econômico e a difusão tecnológica (GLETE, 1993).

As cidades e portos costeiros serviram como centros de comércio e interações culturais, moldando a história interligada das civilizações. Como definido por McGranahan, Balk e Anderson (MCGRANAHAN; BALK; ANDERSON, 2007) as Zonas Costeiras de Baixa Elevação (LECZ pelo acrónimo em inglês), se definem como a área contígua ao longo da costa que está a menos de 10 metros acima do nível do mar. No geral, esta zona cobre 2 por cento da área terrestre do planeta, mas contém 10 por cento da população mundial e 13 por cento da população urbana mundial. Um número desproporcional de países com uma grande parte da sua população nesta zona são pequenos países insulares, mas a maioria dos países com grandes populações na zona são países grandes com regiões de delta densamente povoadas (IPCC, 2018). Em média, os países menos desenvolvidos têm uma percentagem mais elevada da sua população a viver na zona (14 por cento) do que os países da OCDE (10 por cento), com disparidades ainda maiores nas percentagens urbanas (21 por cento em comparação com 11 por cento) (PBMC, 2016a).

O sistema costeiro urbano do Brasil é um ambiente dinâmico e complexo caracterizado pela intersecção de urbanização, atividades econômicas, recursos ambientais e ecossistemas diversos. O extenso litoral do Brasil, que se estende por mais de 7.400 quilômetros, abriga inúmeras cidades e áreas metropolitanas que desempenham um papel crucial no tecido social, econômico e cultural do país. Compreender o sistema costeiro urbano envolve examinar vários componentes e suas interações (PBMC, 2016b).

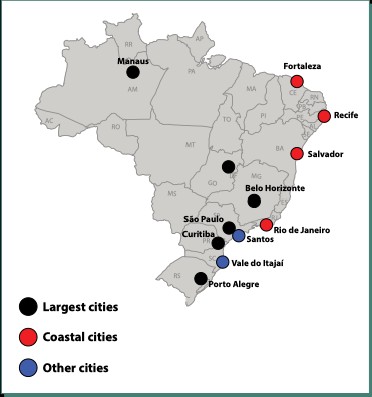

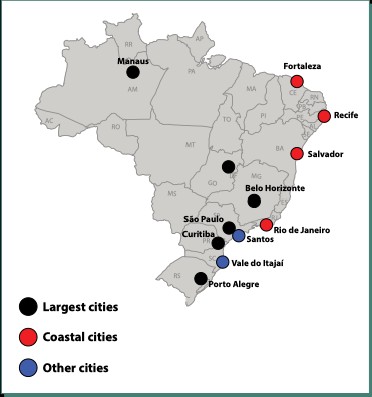

Desde 2011, após grandes desastres naturais, o governo nacional do Brasil estabeleceu sistematicamente instrumentos legais que poderiam facilitar o processo de adaptação e a participação das comunidades. Estes instrumentos legais deverão ser operacionalizados com o Plano Urbano da cidade (diretor do Plano); no entanto, como vários estudos de caso ilustram, ainda existe uma lacuna importante, uma vez que as ações de prevenção raramente são implementadas em áreas urbanas vulneráveis, pequenas ou periféricas (BONATTI et al., 2019). A figura 2 apresenta o mapa das maiores cidades do Brasil, incluindo a identificação das cidades costeiras e outras cidades fora do Ranking das maiores cidades do Brasil consideradas como estudos de caso (PBMC, 2016a, p. 13).

Figure 2. Maiores cidades Brasileiras e destaque das Cidades Costeiras (vermelho)

Das 42 regiões metropolitanas brasileiras, 18 se encontram na zona costeira ou são influenciadas por ela, a saber: Macapá-Santana, Belém, São Luiz, Fortaleza, Natal, Aracaju, Maceió, João Pessoa, Recife, Salvador, Vitória, Rio de Janeiro, Vale do Paraíba/Litoral Norte de São Paulo, Baixada Santista, Joinville, Foz do Itajaí́, Florianópolis e Porto Alegre. Embora a região metropolitana de Porto Alegre não seja oficialmente enquadrada como zona costeira e não seja banhada diretamente pelo mar, ela recebe grande influência da zona costeira pela sua localização nas margens da Lagoa (Laguna) dos Patos (PBMC, 2016a). No caso específico dos 9 estados da região Nordeste do Brasil, mais da metade da população vive em regiões metropolitanas vinculadas às suas capitais, todas localizadas no litoral. Dentre essas, três (Fortaleza, Recife e Salvador) estão no ranking das 10 maiores cidades brasileiras. Além disso, devido à carência de vias para escoamento da produção, os principais centros industriais da região estão localizados em áreas portuárias, como a de Suape (PE), Camaçari (BA) e Pecém (CE) (PBMC, 2016a).

2.2. Impacto das Mudanças Climáticas nas Áreas Urbanas no Brasil

Um estudo do World Bank (2014) mostra que todas as áreas costeiras do mundo são vulneráveis à elevação do NRM. Dependendo da cidade, o NMM pode aumentar entre 0,34–0,39m para um aquecimento global de 1,5oC e de 0,56–0,64m com um aquecimento global de 4oC. Para 2050, inundações em áreas costeiras com elevação do NMM de 0,2m podem produzir prejuízos econômicos anuais de US$ 940 milhões em 22 das maiores cidades costeiras da América Latina, e esta perda econômica pode alcançar até US$ 1,2 bilhões para uma elevação do NMM de 0,40m (PBMC, 2016a). Dentre os efeitos das mudanças climáticas mais relevantes que afetam as áreas costeiras se destaca a elevação do NRM que, de maneira geral, provoca alterações físicas, químicas e biológicas nos ambientes costeiros naturais e antrópicos (figura 3).

Figure 3. Riscos relacionados às mudanças climáticas para as zonas costeiras

Fonte: (PBMC, 2016a, p. 17), com base em IOC (2009).

Os riscos associados a desastres naturais de origem hidrometeorológica podem ser traduzidos em termos econômicos e na mortalidade da população (Figura 1.5). Essa figura mostra que em áreas costeiras do Brasil, o risco de elevadas perdas econômicas decorrentes de secas é maior nos estados do Nordeste, enquanto o risco hidrológico é maior nos estados do Sul e Sudeste. No Sudeste, destaca-se ainda o risco combinado de secas e fenômenos hidrológicos. Em relação ao risco de mortalidade, um maior número de vítimas está associado a desastres hidrológicos, particularmente na costa do leste do Nordeste, e nas regiões Sudeste e sul do Brasil (PBMC, 2016a). A figura 4 mostra um resumo de extremos climáticos e desastres naturais resultantes destes extremos em cinco cidades costeiras, segundo o Atlas Brasileiro de Desastres Naturais, citado no Relatório Especial do Painel Brasileiro de Mudanças Climáticas (PBMC, 2016a)

Figure 4. Extremos climáticos e desastres naturais associados em seis cidades costeiras

Fonte: (PBMC, 2016a, p. 59), original com base em UFSC-CEPED (2013) e PBMC (2014).

O Instituto Pereira Passos (IPP) foi responsável pela cartografia da cidade do Rio até 2008 e forneceu o mapeamento das curvas de nível, que foram interpoladas para elaboração de um modelo digital do terreno (MDT). Através do MDT gerado a partir de métodos de interpolação, foram identificadas as áreas mais baixas do município, que seriam mais suscetíveis ao aumento do nível do mar. As porções mais afetadas da zona leste seriam a região portuária e a Ilha do Governador. Na zona sul, o aterro do Flamengo aparece como a área mais afetada. Observa-se que nestas regiões encontram-se os aeroportos do Galeão e Santos Dumont, a Marina da Glória, bem como toda a enseada do Bairro Flamengo e Botafogo. Já a zona oeste da cidade congrega as regiões de Bangu, Campo Grande, Santa Cruz e Guaratiba (na Baia de Sepetiba) (PBMC, 2016a).

3. Importância das Barreiras Frente ao Aumento do Nível Médio do Mar[2]

Esta seção explica por que as barreiras marítimas são consideradas uma solução crucial face às mudanças climáticas, especialmente para países costeiros como o Brasil. Destaca o papel das barreiras marítimas na proteção das infraestruturas, da biodiversidade e dos assentamentos humanos frente ao aumento do Nível Médio do Mar (NMM).

Devido, em grande parte, à falta de aconselhamento técnico e de acesso aos dados necessários de uma forma que seja útil, a maioria das avaliações de impacto e adaptação costeira têm, até agora, negligenciado as variações regionais nas previsões do nível do mar. No entanto, examinar os componentes da alteração do nível do mar de forma mais individual seria benéfico para avaliações regionais e locais, uma vez que a incerteza da alteração do nível do mar durante o século XXI em qualquer local (figura 5[3]) será provavelmente maior do que aquilo que os cenários médios globais por si só preveem (NICHOLLS et al., 2014).

Figura 5. Variações médias do conjunto na mudança local do nível do mar (m) em relação à média global

Fonte: (NICHOLLS et al., 2014, p. 135).

A construção de infraestruturas de proteção costeira tem sido desde há muito a principal reação aos riscos costeiros na nossa era marcada pela modernização tecnológica. Este tipo de infraestruturas e edifícios servem para estabilizar ou mesmo avançar a linha costeira; no entanto, apenas diminuem temporariamente os efeitos da erosão e não abordam as razões subjacentes ao processo de erosão. As técnicas mais utilizadas para proteger e estabilizar áreas costeiras vulneráveis, bem como para salvaguardar áreas portuárias, a sua abordagem e canais de navegação, podem ser amplamente classificadas em duas categorias com base na tecnologia envolvida: técnicas de estabilização rígidas e pesadas e técnicas de estabilização mais suaves. (ENVIRONMENTAL RESEARCH INSTITUTE, 2023).

A construção de estruturas de engenharia para diminuir a ação das ondas e das correntes e impedir a erosão costeira é conhecida como estabilização rígida. Estas construções podem ser longitudinais ou paralelas à linha de costa, impedindo a força das ondas (quebra-mares), muros, diques e revestimentos, ou (ii) transversais, construídas perpendicularmente ou obliquamente à linha de costa, interrompendo a deriva costeira (escórias e molhes).

Os sulcos são formações duras, longas e finas que se estendem até a zona de arrebentação e são perpendiculares à costa ou um tanto oblíquas; geralmente, um pouco além da linha da maré baixa (figura 6). Muitas vezes são retos, embora também possam ser curvos ou em forma de T ou Y com a extremidade voltada para a água. O seu objetivo é minimizar os problemas de erosão costeira que levam ao transbordamento da estrutura, retendo, pelo menos parte, a deriva costeira. Eles podem ser impermeáveis ou permeáveis, permitindo a passagem de algum lodo e água, reforçando assim a deflexão do fluxo (BURCHARTH; HUGHES, 2003; VAN RIJN, 2011).

Figura 6. Campo de esporão da praia de Eastbourne (Sussex, UK)

Fonte: (KRATOCHVIL, [s.d.])

Os molhes são estruturas impermeáveis, semelhantes a esporas, que normalmente são bastante longas (além da zona de arrebentação) e construídas para impedir que a barra, os canais de navegação ou as abordagens ao porto assolhem e serpenteiem. Semelhante aos esporões, sua presença resulta na sedimentação das margens e na degradação do fundo da barra (figura 7).

Figura 7. Molhes protegendo a entrada de Indian River Bay (Delaware, USA)

Fonte: (HARRINGTON, 2013).

Os quebra-mares são estruturas impermeáveis, construídas com o mesmo tipo de materiais utilizados nas estruturas transversais. Dependendo da finalidade a que se destinam, podem ser fixados à costa (correspondente a muralhas – ver abaixo), destacados da costa (figura 8), ou ter uma extremidade ancorada em terra (figura 9).

Figure 8. Campo de quebra-mares destacados em El Palo (Málaga, Spain)

Fonte: Fortunato et al (2008), citado em Pereira (2023).

Os quebra-mares destacados, emergidos ou submersos, são construídos, grosso modo, paralelos à linha de costa, tipicamente para além da zona de arrebentação, com o objetivo de proteger uma secção da costa, protegendo-a da incidência direta da agitação marítima. A difração das ondas nas extremidades da estrutura gera um transporte convergente de sedimentos na área protegida, criando uma praia saliente. No limite, esse acúmulo de sedimentos pode até causar um tombolo.

As estruturas aderentes conhecidas como diques são normalmente utilizadas como última linha de defesa contra as ondas, salvaguardando frequentemente o património construído costeiro. Eles podem ser construídos a partir de uma variedade de materiais, incluindo metal, madeira, gabiões, concreto armado e blocos de concreto em vários formatos (figura 10). A sua forma pode ser muito variada: algumas são paredes verticais simples, outras são inclinadas ou possuem degraus para dissipar a energia das ondas, e outras têm um perfil transversal côncavo para refletir a energia das ondas incidente em direção ao mar. (BURCHARTH; HUGHES, 2003; BUSH; PILKEY; NEAL, 2001; VAN RIJN, 2011).

Figure 9. Molhe fundeado do Porto da Ericeira (Lisbon, Portugal)

Fonte: (APA, 2017), citado em Pereira (2023, p. 6).

Figura 10. Parede construída com blocos de rocha (enrocamento) em Cape May (New Jersey, USA)

Fonte: (BUSH; PILKEY; NEAL, 2001).

Mas na maioria das vezes, a construção de um paredão aumenta a reflexão das ondas, o que agrava a erosão da praia ou do fundo do mar mesmo em frente à estrutura. Devido a esta erosão, o fundo do mar torna-se mais inclinado, permitindo que ondas maiores atinjam a estrutura. Por esta razão, os paredões são frequentemente utilizados em conjunto com outros tipos de sistemas de proteção costeira, tais como esporões e alimentação artificial de praias.

4. Estado Atual das Barreiras Marinas no Brasil

O estado atual das barreiras marítimas no Brasil reflete uma interação dinâmica entre o desenvolvimento de infraestrutura, considerações ambientais e a crescente urgência em enfrentar os impactos das mudanças climáticas ao longo de seu extenso litoral. Compreender as condições existentes das barreiras marítimas envolve um exame tanto da infraestrutura física existente como das estratégias mais amplas utilizadas para mitigar os efeitos da subida do nível do mar e dos fenómenos meteorológicos extremos. (CANNON et al., 2020).

No que diz respeito à infraestrutura existente e às medidas de proteção, o Brasil, com a sua vasta costa que se estende por mais de 7.400 quilómetros, implementou várias medidas para proteger as áreas costeiras dos impactos da subida do nível do mar e das condições meteorológicas extremas. Estas incluem: i) estruturas costeiras tradicionais; ii) dunas artificiais e alimentação de praias; c) restauração de manguezais e iv) sistemas de alerta precoce (G. COUTO; DA SILVEIRA; A. ROCHA, 2003). Historicamente, o Brasil empregou estruturas tradicionais de defesa costeira, como paredões, revestimentos e quebra-mares, para prevenir a erosão e proteger a infraestrutura; são estas as que podem ser consideradas as Estruturas Costeiras Tradicionais (ECT) do país. Eles são implantados de acordo com a seguinte subdivisão (FERREIRA; LACERDA, 2016; SIEGLE et al., 2019):

- Dunas Artificiais e Alimentação de Praias: Algumas regiões utilizam dunas artificiais e projetos de alimentação de praias para melhorar as defesas naturais, proporcionando proteção adicional contra tempestades. Como é o caso da Praia de Copacabana no Rio de Janeiro (SILVA; LINS-DE-BARROS, 2021) que já na década de 1970 foi objeto de um restauro substancial baseado na técnica de alimentação de praia após forte erosão. Durante as obras, além da alimentação de areia, a Avenida Atlântica foi duplicada e o calçadão e a ciclovia foram ampliados (Figura 11). Neste sentido, um comentário intrigante sobre o objetivo deste enorme trabalho, que, segundo os autores, está mais preocupado com a extensão da área de lazer costeira do que com prevenir genuinamente a erosão. É verdade que com a obra a Praia de Copacabana se consolidará como um importante local de lazer reconhecido mundialmente, e que as obras e o desenvolvimento do calçadão e da Avenida Atlântica estão sendo desenvolvidos para atingir esse objetivo.

Figura 11. Vista aérea da Praia de Copacabana antes e depois das obras de alimentação de praia (1970 e 1972)

Fonte: Instituto Moreira Salles (1980), citado em (SILVA; LINS-DE-BARROS, 2021, p. 11). Figura 7 no original.

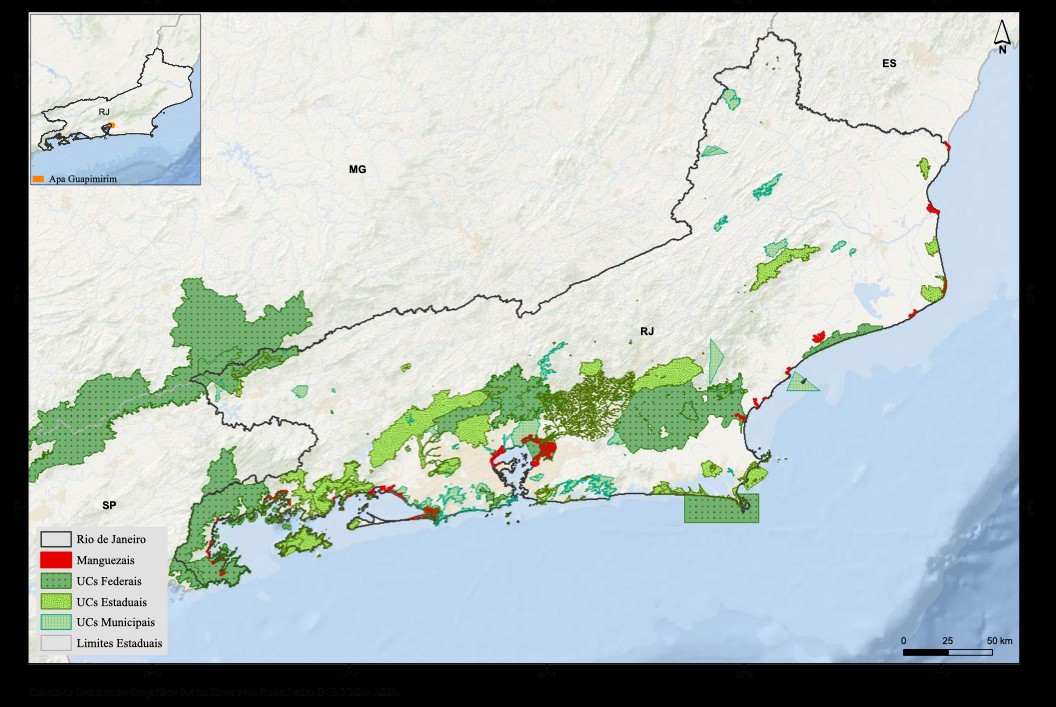

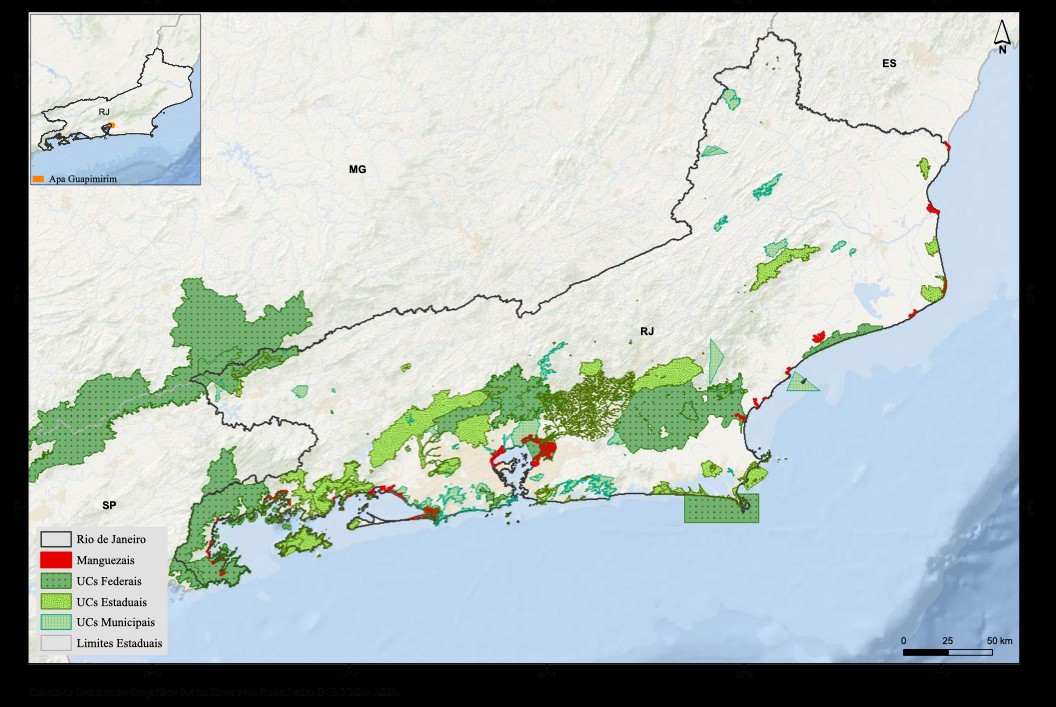

- Restauração de manguezais: Os ecossistemas de manguezais atuam como amortecedores naturais contra a erosão costeira e tempestades. Estão em curso projetos de restauração para melhorar estes ecossistemas, reconhecendo a sua importância na resiliência costeira (ICMBIO, 2018). Por exemplo, de acordo com o Instituto Chico Mendes para a Biodiversidade (ICMBio), a costa, a divisa do estado do Rio de Janeiro com o estado de São Paulo se dá pela crista da Serra da Bocaina, que aí constitui parte do Parque Nacional da Serra da Bocaina, onde predominam os costões rochosos do embasa- mento cristalino em contato direto com o oceano. Já no estado de São Paulo, no município de Ubatuba, os manguezais voltam a ocorrer de fronte à baia de Picinguaba, às margens do rio homônimo, constituindo bosques ribeirinhos distribuídos em uma estreita planície fluviomarinha em contato direto com o pré-Cambriano. Essa ocorrência de manguezais nas planícies costeiras ora mais, ou menos desenvolvidas, compondo praias de bolso ancoradas nos promontórios que alcançam sucessivamente a costa, é uma morfologia muito comum nesse trecho do Litoral Leste (ICMBIO, 2018).

Figure 12. Mapa dos manguezais no Estado do Rio de Janeiro

Fonte: (ICMBIO, 2018, p. 160)

Além da proteção natural que oferecem frente ao aumento do NMM, os manguezais apresentam um enorme valor social. As perdas de manguezais vão ocasionar impactos sobre o bem-estar humano, com depreciação das condições de saúde e dos meios de subsistência: redução de rendimentos, aumento da pobreza e diminuição da segurança alimentar além da desigualdade global e do decréscimo da qualidade de vida das populações costeiras. Está claro que os governos devem reconhecer a forte ligação entre a degradação dos manguezais e a persistência da pobreza na zona costeira. Diante disso, ações visando a restauração ecológica dos manguezais representariam importante estratégia de gestão e enfrentamento da fome e da extrema pobreza.

Para a restauração de manguezais, existem manuais metodológicos específicos, testados e aplicados internacionalmente onde, ao invés do simples plantio, é enfatizada a restauração ecológica do sistema, incluindo o reestabelecimento dos fluxos de águas continentais – rios e outros cursos d’água – e marinhas – canais de maré, gamboas – e da topografia, quando alterada (ICMBIO, 2018).

- Sistemas de alerta precoce: Juntamente com a infraestrutura física, o Brasil investiu em sistemas de alerta precoce para alertar as comunidades costeiras sobre eventos climáticos extremos iminentes, permitindo a evacuação e a preparação oportunas. Numa recente nota técnica o CEMADEN tem sinalizado o seguinte: “Particularmente na Região Sudeste, as evidencias dos impactos do El Niño são menos claras, razão pela qual se espera possíveis alterações climáticas decorrentes desse fenômeno em todas as cidades abrangidas nessa região. Mesmo que o El Niño tenda a intensificar as chuvas na região Sul, seu impacto na precipitação do Sudeste é mais ambíguo. Em alguns eventos, houve uma redução nas chuvas, enquanto em outros, um aumento. Isso sugere que outros fatores regionais podem interagir com o El Niño, modulando seus efeitos sobre a precipitação no Sudeste. Neste contexto, considerando as anomalias positivas de Temperatura da Supercie do Mar no Oceano Atlântico Sudoeste, juntamente com maior disponibilidade de energia devido ao aquecimento anômalo produzido pelo El Niño, espera-se que eventos de precipitação intensa e pontuais possam ocorrer em cidades da região Sudeste. Logo, espera-se na região eventos mais relacionados com inundações bruscas e enxurradas, que podem causar transtornos principalmente em áreas densamente urbanizadas e impermeabilizadas, em especial em cidades de grande porte nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Além disso, efeitos da circulação atmosférica juntamente com os efeitos do El Niño já descritos podem influenciar a ocorrência de precipitação intensa em região de topografia mais elevada e na faixa litorânea da região, sob o domínio da Serra do Mar, que é muito susceptível a deslizamentos de terra e onde há muita população em áreas de riscos. Neste caso, onde a previsibilidade é menor e requer atenção, normalmente a detecção de eventos potencialmente deflagradores de deslizamentos de terra poderá́ acontecer com pouco tempo de antecedência às ocorrências, demandando um alinhamento entre os órgãos de Defesa Civil, CENAD/MIDR E CEMADEN/MCTI para que as ações de preparação e enfrentamento a desastres ocorram na melhor tempestividade possível. De forma resumida, nos próximos meses de 2023 considera-se que as cidades do Litoral Norte de São Paulo, do Litoral Sul Fluminense, e regiões Serrana e Metropolitana do Rio de Janeiro possam ser as mais impactadas por deslizamentos de terra, especialmente nos meses de novembro e dezembro, os quais podem levar a perda de vidas humanas, bloqueio de rodovias e eventualmente também danos em infraestruturas criticas

4.1. Eficácia e limitações das barreiras atuais

Embora as medidas acima mencionadas representem passos importantes, a sua eficácia varia e as limitações persistem, de acordo com quatro fatores principais, sinteticamente descritos abaixo:

- Eficácia localizada: Certas barreiras marítimas podem proteger eficazmente áreas específicas, mas a sua natureza localizada pode resultar em vulnerabilidades noutros locais ao longo da costa.

- Desafios de Manutenção: A manutenção das infraestruturas existentes coloca desafios, com questões como a erosão, o desgaste estrutural e a necessidade de actualizações periódicas que afetam a resiliência global das barreiras marítimas.

- Impacto Ecológico: Alguns projetos de infraestruturas tradicionais podem ter ramificações ecológicas, impactando os ecossistemas costeiros. Equilibrar a necessidade de proteção com a sustentabilidade ecológica continua a ser um desafio.

- Crescimento Populacional e Urbanização: A rápida urbanização das zonas costeiras, impulsionada pelo crescimento populacional e pelo desenvolvimento económico, aumenta a vulnerabilidade destas regiões. Equilibrar o desenvolvimento urbano com barreiras marítimas eficazes é uma tarefa complexa.

4.2. Estudos de Caso de Barreiras Bem-sucedidas

Nesta seção se apresenta um resumo de estudos de caso específicos pode fornecer informações sobre implementações bem-sucedidas de barreiras marítimas:

Estudo de caso 1 – Recife, Pernambuco: A cidade do Recife implementou estratégias inovadoras, incluindo a construção de recifes submersos e barreiras artificiais, para proteger seu litoral da erosão e das tempestades (Ferreira et al., 2019).

Estudo de caso 2 – Proteção da costa de São Paulo: São Paulo implementou uma combinação de paredões e projetos de nutrição de praias para proteger sua costa, demonstrando uma abordagem multifacetada para a resiliência costeira (MMA, 2018).

Estudo de caso 3 – Restauração de manguezais na Bahia: Projetos de restauração de manguezais no estado da Bahia mostram a integração de ecossistemas naturais em estratégias de proteção costeira, reconhecendo a importância da resiliência ecológica.

Compreender a eficácia e as limitações desses estudos de caso contribui para o diálogo contínuo sobre a formação de infraestruturas costeiras resilientes no Brasil. Em resumo, o estado atual das barreiras marítimas no Brasil reflete uma combinação de estruturas tradicionais de defesa costeira, projetos inovadores e esforços para equilibrar a proteção com a sustentabilidade ecológica. Os desafios constantes, incluindo a manutenção, o impacto ecológico e a necessidade de um planeamento abrangente, sublinham a importância de uma abordagem holística e adaptativa à resiliência costeira face às alterações climáticas.

5. Estudos de Caso Internacionais

A seção inclui exemplos específicos de barreiras marítimas bem-sucedidas em todo o mundo, extraindo lições que podem ser aplicadas ao contexto brasileiro.

5.1. O MOSE de Veneza (Itália)

O MOSE ou Modelo Experimental Eletromecânico (Modulo Sperimentale Elettromeccanico) é o projeto, comumente conhecido como Barreira MOSE de Veneza, uma ambiciosa iniciativa de engenharia projetada para proteger a cidade de Veneza, Itália, da ameaça recorrente de marés altas e inundações. Esta barreira marítima inovadora é um sistema complexo de barreiras móveis destinadas a evitar que marés excepcionalmente altas, conhecidas como Acqua Alta, inundem a cidade histórica e causem danos aos seus tesouros arquitetônicos e infraestruturas.

A ameaça da Acqua Alta é um termo cultural além que técnico reflexo do muito tempo transcorrido desde quando as populações locais repararam na vulnerabilidade de Veneza às inundações devido à sua geografia única, com grande parte da cidade construída sobre uma lagoa. As marés altas sazonais, combinadas com fatores como a subsidência e a subida do nível do mar, representam uma ameaça significativa ao património cultural e à vida quotidiana da cidade (VIANELLO, 2021).

O projeto MOSE, iniciado na década de 1980, representa uma resposta aos desafios colocados pela subida do nível do mar e pelo aumento da frequência de marés extremas. O sistema visa proteger Veneza criando uma barreira física durante as marés altas, isolando temporariamente a lagoa do Mar Adriático. As características técnicas da Barreira MOSE se fundamentam na utilização de barreiras móveis. O sistema MOSE consiste em 78 barreiras móveis localizadas nas entradas das três entradas da lagoa – Lido, Malamocco e Chioggia. Estas barreiras estão normalmente cheias de água e ficam no fundo do mar, permitindo a livre passagem dos barcos e da vida marinha. O mecanismo de acionamento fica assim planejado: Quando a maré atinge um nível pré-determinado, as barreiras são preenchidas com ar comprimido, fazendo com que subam e criem uma barreira que impede a entrada de marés na lagoa. As barreiras permanecem no lugar até a maré baixar (BERTO et al., 2022).

Na intenção do projeto o MOSE deveria apresentar uma integração com o monitoramento ambiental, já que foi concebido para ser sensível às preocupações ambientais. As barreiras estão equipadas com sensores que monitorizam diversos parâmetros ambientais, garantindo que a sua ativação não impacta negativamente o ecossistema envolvente.

Há mesmo muitos desafios e críticas: Atrasos na construção e excessos de custos principalmente têm chamado a atenção de pesquisadores e jornalistas. O projeto MOSE enfrentou desafios significativos, incluindo atrasos e excessos de custos. Originalmente programado para ser concluído em 2011, o projeto passou por vários contratempos, levando ao aumento dos custos de construção e ao escrutínio público. Também não faltam as preocupações ambientais (CASASSO; DI MOLFETTA; SETHI, 2015): Os críticos levantaram preocupações ambientais relacionadas ao impacto das barreiras nos ecossistemas da lagoa. As alterações na circulação da água e nos padrões de transporte de sedimentos podem ter consequências ecológicas, e os esforços de monitorização e mitigação são cruciais (CAVALLARO; IUPPA; FOTI, 2017).

Entorno do MOSE houvera, também controvérsias sociopolíticas. O projeto foi prejudicado por alegações de corrupção e má gestão, levando a investigações e contestações legais. O contexto sociopolítico em torno do projeto MOSE contribuiu para o cepticismo público e para os debates sobre a sua eficácia global. Finalmente, o projeto MOSE serve como um estudo de caso complexo que sublinha os intrincados desafios associados à implementação da barreira marítima, oferecendo conhecimentos sobre a intersecção da tecnologia, considerações ambientais e dinâmica social na procura da resiliência climática.

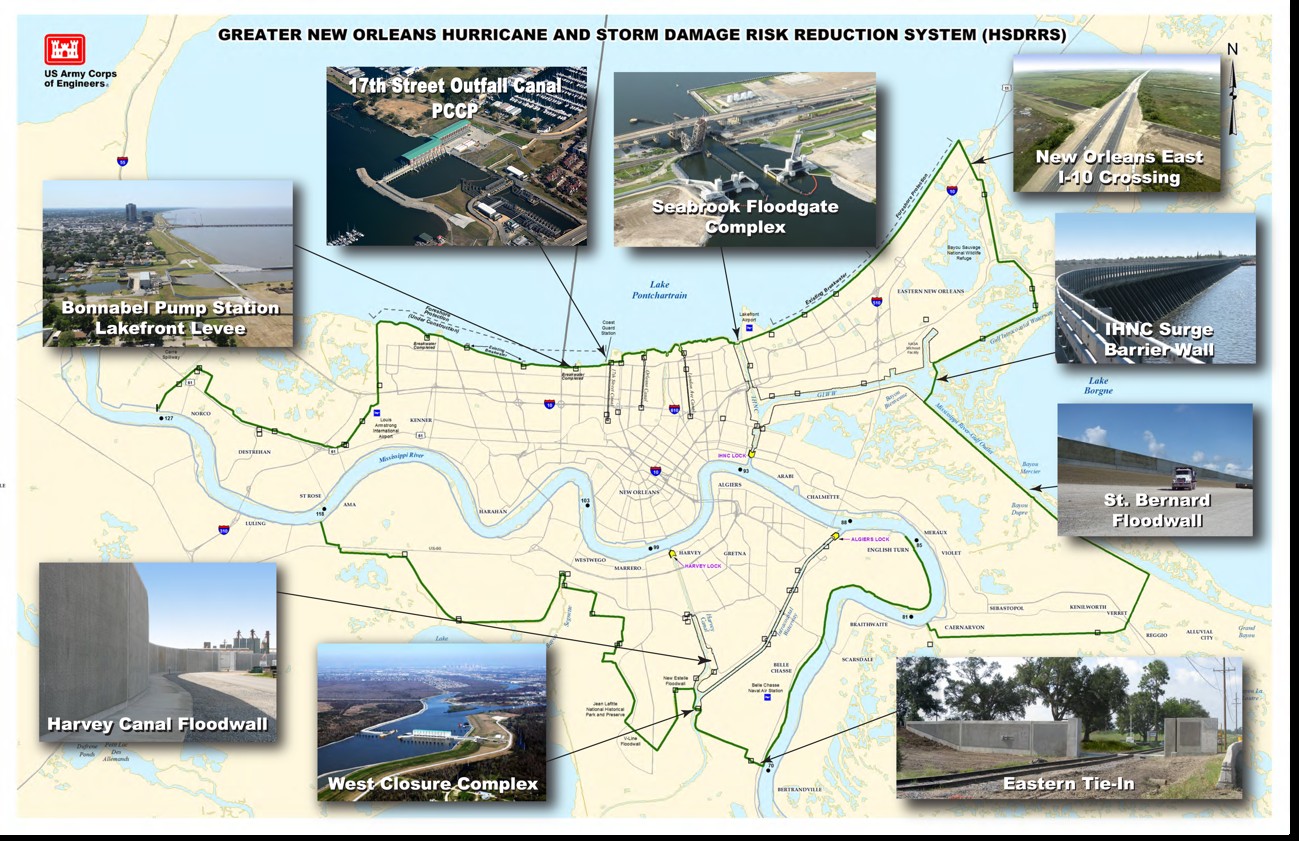

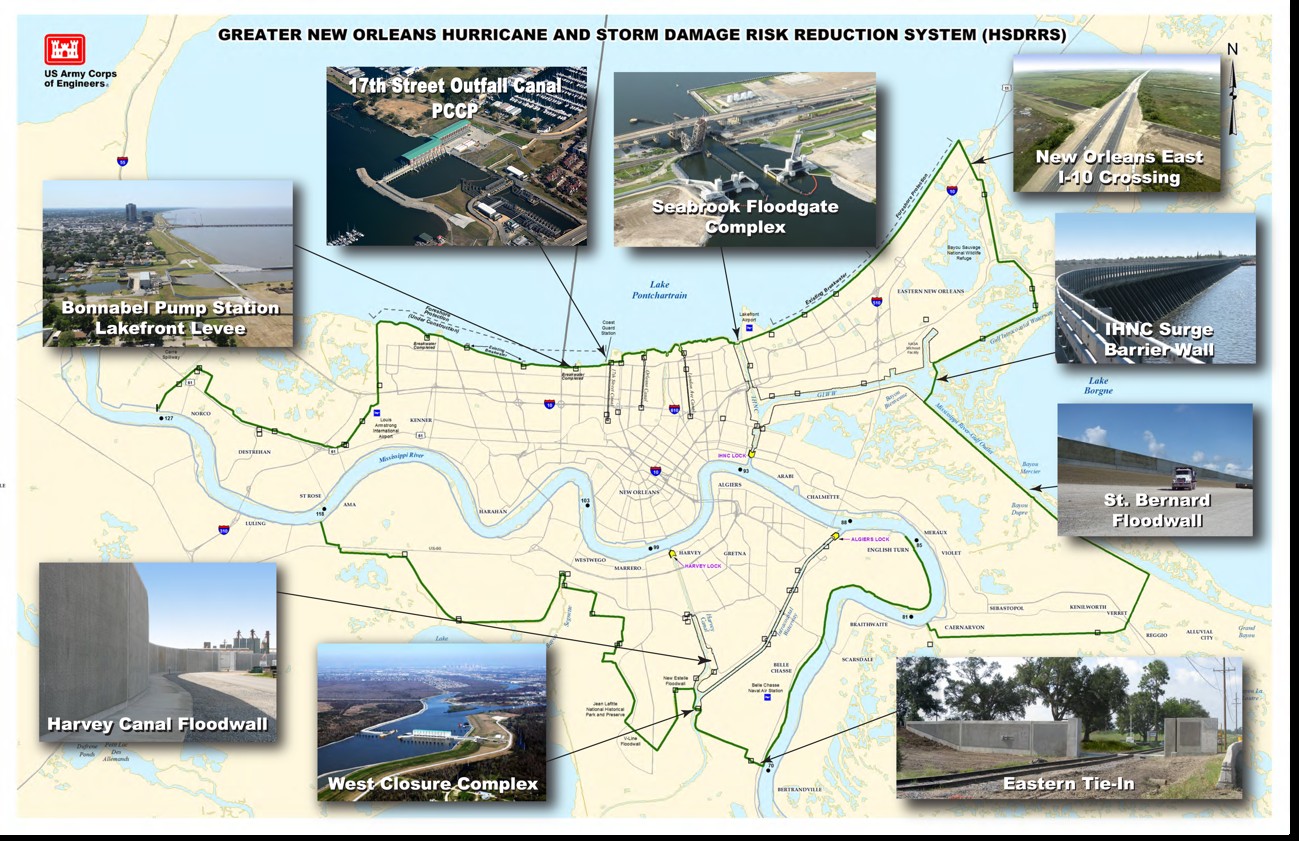

5.2. A Nova Orléans do Pós-Katrina

O desenvolvimento e implementação de barreiras ao nível do mar em Nova Orleães após o furacão Katrina representa um capítulo crítico nos esforços da cidade para aumentar a sua resiliência contra eventos climáticos extremos e os riscos associados de inundações costeiras. O furacão Katrina, que ocorreu em 2005, expôs as vulnerabilidades de Nova Orleans às tempestades e às inundações, levando a uma reavaliação abrangente dos sistemas de defesa contra inundações da cidade.

A devastação causada pelo furacão Katrina sublinhou a inadequação das infraestruturas existentes de proteção contra inundações, especialmente o sistema de diques. A tempestade rompeu vários diques, causando extensas inundações e danos catastróficos (U.S. ARMY CORPS OF ENGINEERS, 2014). A cidade apresenta uma hidrologia altamente complexa. Na verdade, Nova Orleans está situada abaixo do nível do mar e é cercada por corpos d’água, incluindo o Lago Pontchartrain, o Rio Mississippi e o Golfo do México. O intrincado contexto hidrológico da cidade apresenta desafios únicos para a proteção contra inundações.

Entre as iniciativas pós-Katrina, a Greater New Orleans Hurricane and Storm Damage Risk Reduction System (HSDRRS) foi implementada pelo U.S. Army Corps of Engineers (USACE). HSDRRS (figura 9) é um sistema abrangente de diques, muros de inundação, comportas e bombas projetadas para reduzir o risco de inundações causadas por tempestades. De acordo com a Autoridade de Proteção e Restauração Costeira (COPRA), o custo total do HSDRRS ultrapassou os 14 mil milhões de dólares, um valor que tem muitas implicações para os debates sobre justiça ambiental, bem como para comparações internacionais. Os principais projetos de engenharia realizados em Nova Orleans antes de 2014 foram:

- i) Barreira contra sobretensão do Lago Borgne: Um componente notável do HSDRRS é a Barreira contra Surtos do Lago Borgne, uma enorme barreira através da confluência do Lago Borgne e da Hidrovia Intercostal do Golfo. Concluído em 2013, serve como uma linha crítica de defesa contra tempestades que entram no Lago Pontchartrain. (veja um instantâneo detalhado na imagem pequena ‘IHNC Surge Barrier Wall’, do lado direito da figura 13).

- ii) Complexo de Comportas Seabrook: O Complexo de Comportas Seabrook (Seabrook Floodgate Complex), concluído em 2013, consiste em comportas navegáveis através do Canal de Navegação do Porto Interior. Esses portões podem ser fechados durante tempestades para evitar que ondas entrem no canal (ver a imagem pequena na parte central superior da figura 13).

- iii) Estações de Bombagem e Paredes de Inundação: O HSDRRS inclui uma extensa rede de estações de bombeamento (centro-esquerda, topo da figura 9) e barreiras contra inundações (lado direito, figura 9) estrategicamente posicionadas para fornecer proteção e drenagem localizadas durante chuvas fortes e tempestades.

Figura 13. Greater New Orleans, Hurricane & Storm Damage Risk Reduction System

Fonte: (U.S. ARMY CORPS OF ENGINEERS, 2014)

O Corpo de Engenheiros do Exército dos EUA afirma que as barreiras ao nível do mar em Nova Orleans são um excelente exemplo de soluções criativas de engenharia, utilizando portões de grande escala, diques reforçados e sistemas de bombeamento de ponta, entre outros designs e tecnologias criativas para enfrentar de desafios tecnológicos e hidrológicos (U.S. ARMY CORPS OF ENGINEERS, 2014).

A proteção costeira integrada pós-Katrina implementada através do HSDRRS é retratada como um caso que exemplifica uma abordagem integrada à proteção costeira, combinando medidas estruturais com uma melhor monitorização, sistemas de alerta precoce e capacidades de resposta a emergências. (ADGER et al., 2011; OLSHANSKY et al., 2008; “Scientists weigh options for rebuilding New Orleans”, 2005). No entanto, conforme exemplificado na secção 6.3. (“Implicações Sociais e Políticas”), o envolvimento comunitário e a restauração dos direitos sociais e económicos continuam a ser uma questão de debate e preocupação. Após o Katrina, tem havido uma ênfase no envolvimento e comunicação da comunidade para garantir que os residentes compreendam o funcionamento das barreiras ao nível do mar, os procedimentos de emergência e a importância da preparação individual.

Nova Orleães continua a enfrentar desafios relacionados com a subsidência de terras e a ameaça da subida do nível do mar. Estes fatores exigem estratégias de adaptação contínuas para garantir a eficácia a longo prazo das barreiras ao nível do mar. A manutenção da infraestrutura HSDRRS e a garantia de financiamento para melhorias contínuas constituem desafios. A necessidade de investimento sustentado é crucial para enfrentar a evolução das ameaças colocadas pelas alterações climáticas. Nova Orleans serve como um estudo de caso em gestão adaptativa, com avaliações e ajustes contínuos no sistema de proteção contra inundações com base nas lições aprendidas em eventos passados e nos avanços na compreensão científica.

A experiência de Nova Orleães pós-Katrina destaca que a resiliência é um processo contínuo que requer melhoria contínua, adaptação e envolvimento da comunidade. As iniciativas em Nova Orleães oferecem lições valiosas para outras cidades costeiras que enfrentam desafios semelhantes, enfatizando a importância de abordagens integradas e adaptativas para a proteção contra inundações. As barreiras ao nível do mar em Nova Orleães pós-Katrina exemplificam um esforço concertado para aumentar a resiliência costeira, demonstrando a intersecção da engenharia, da gestão ambiental e do envolvimento da comunidade face à escalada dos riscos climáticos.

6. Soluções Baseadas na Natureza como Alternativa Sustentável às Barreiras Tecnológicas

Diante das mudanças climáticas e do aumento do nível do mar, as soluções baseadas na natureza (SBN) oferecem uma abordagem sustentável e ecologicamente correta para a estabilização da costa em regiões urbanas costeiras também no Brasil. Estas soluções priorizam a restauração e preservação dos ecossistemas naturais, promovendo a resiliência e ao mesmo tempo mitigando os impactos negativos associados ao endurecimento tradicional da costa. Baseando-se em pesquisas e recomendações de Dugan et al. (2011) e Gittman et al. (2015), aqui está uma expansão das soluções baseadas na natureza para o aumento do nível do mar (SLR) no Brasil:

- Litorais vivos: As linhas costeiras vivas envolvem o uso estratégico de elementos naturais, como vegetação, recifes de ostras e pântanos, para estabilizar as linhas costeiras. Esta abordagem melhora as funções ecológicas e proporciona múltiplos benefícios, incluindo melhor habitat para a vida marinha, estabilização de sedimentos e resistência à erosão. (Gittman et al., 2015).

Estudo de caso: Restauração de manguezais na Bahia

A restauração dos ecossistemas de mangue no estado da Bahia serve como um excelente exemplo. Os manguezais atuam como amortecedores naturais, absorvendo a energia das ondas, reduzindo a erosão e fornecendo habitat crítico para várias espécies (ROVAI et al., 2022).

- Restauração de Dunas: As dunas atuam como barreiras naturais contra tempestades e erosão. A implementação de projetos de restauração de dunas envolve o plantio de vegetação nativa para estabilizar a areia, criando uma barreira resiliente que se adapta às mudanças no nível do mar e a eventos climáticos extremos (DUGAN et al., 2011).

Estudo de Caso: Dunas Artificiais em São Paulo

O litoral de São Paulo incorpora dunas artificiais e projetos de nutrição de praias para reforçar as defesas naturais contra a erosão e tempestades. Estes projetos melhoram o ambiente costeiro ao mesmo tempo que reduzem a vulnerabilidade à NMM (Lara et al., 2018).

- Restauração de recifes de ostras: Os recifes de ostras funcionam como quebra-mares dinâmicos e naturais, atenuando a energia das ondas e promovendo a biodiversidade. Os projetos de restauração de recifes de ostras contribuem para a resiliência costeira, promovendo a estabilização de sedimentos e fornecendo habitat para espécies marinhas (Gittman et al., 2015).

Estudo de Caso: Proteção Costeira em Pernambuco

A cidade do Recife em Pernambuco tem explorado a construção de recifes submersos e barreiras artificiais. Essas iniciativas visam melhorar a biodiversidade, reduzir a erosão e fornecer proteção natural contra os impactos da NMM (Ferreira et al., 2019).

- Gestão Integrada da Zona Costeira (GIZC):

A GIZC envolve uma abordagem holística ao planeamento costeiro que considera aspectos ecológicos, sociais e económicos. Ao priorizar o uso sustentável da terra e incorporar SBN nos planos de desenvolvimento, a GIZC procura equilibrar as necessidades humanas com a conservação ecológica (Dugan et al., 2011).

Para a implementação dessas ações o Brasil dispõe do Plano Nacional de Adaptação da Zona Costeira (Brazil, 2020) que sublinha a importância de estratégias integradas, apelando a um equilíbrio entre desenvolvimento e preservação ambiental. Este quadro incentiva a adoção de soluções baseadas na natureza nas regiões costeiras.

- Envolvimento comunitário e educação:

Se trata de promover o envolvimento e a sensibilização da comunidade é crucial para o sucesso das SBN. Educar as comunidades locais sobre os benefícios ecológicos destas soluções promove um sentido de administração e incentiva a adoção de práticas sustentáveis (Gittman et al., 2015). Por exemplo, as iniciativas comunitárias em cidades costeiras, iniciativas que envolvem as comunidades locais em projectos de restauração costeira, tais como limpeza de praias, plantação de mangais e programas educativos, contribuem para construir resiliência e criar um sentido de responsabilidade partilhada.

7. Conclusões

Para concluir, a intricada interação entre as mudanças climáticas e as vulnerabilidades costeiras do Brasil exige ações urgentes e multifacetadas para enfrentar os impactos imediatos e, ao mesmo tempo, estabelecer soluções sustentáveis para o futuro. A recapitulação do impacto das mudanças climáticas no Brasil destacou as ameaças iminentes representadas pela elevação do nível do mar, eventos climáticos extremos, vulnerabilidades econômicas e perda de biodiversidade. A urgência de abordar estas questões decorre das consequências tangíveis e já manifestas que atingem as comunidades, as economias e os ecossistemas, enfrentando-se dos visões principais: i) a visão do modernismo tecnológico em defensa da implementação massiva e ampla de tecnologias altamente intensivas em demanda de capital e com consequências ecológicas graves no médio e longo prazo e ii) a visão centrada nas soluções baseadas na natureza, focada até a restauração de ecossistemas o a criação ex novo de sistemas naturais artificiais. Esta perspectiva interage melhor com as necessidades sociais e garante maior sustentabilidade socioecológica no longo prazo. Porém, se enfrente com grandes obstáculos políticos e culturais, e precisaria para se transformar numa abordagem efetivo de marcos jurídicos adequados, de uma nova cidadania ambiental e de uma viragem na política substancialmente desenvolvimentista do país.

A importância de barreiras marítimas eficazes no Brasil foi sublinhada como um componente crítico de uma estratégia abrangente, porém controvertida para salvaguardar as áreas costeiras. Estas barreiras desempenham um papel indispensável na proteção contra tempestades, na prevenção da erosão costeira e no aumento da resiliência de infraestruturas cruciais. Dependendo da ênfase até uma maior o menor integralidade com as exigências de restauração ecossistêmicas as barreiras apresentam uma dupla natureza, tanto como medidas de adaptação como de mitigação, posiciona-as como ativos essenciais na batalha contra os efeitos imediatos e a longo prazo das alterações climáticas.

O dilema central opõe um chamado à ação imediata que ecoa não só no que diz respeito da segurança da comunidade, mas também para garantir os interesses económicos da nação. Com indústrias como a agricultura, a pesca e o turismo enfrentando uma vulnerabilidade acrescida, abordar as preocupações económicas é essencial para a estabilidade e prosperidade globais do Brasil. Simultaneamente, a ênfase na sustentabilidade a longo prazo sublinha a importância da adopção de medidas que equilibrem o desenvolvimento económico com a conservação ambiental. A preservação dos ecossistemas costeiros e o reforço da resiliência climática através de soluções sustentáveis são cruciais para enfrentar os desafios futuros.

A colaboração internacional, aspecto pouco investigado nos relatórios nacionais, surge como um aspecto fundamental na abordagem às alterações climáticas, reconhecendo a responsabilidade partilhada pela saúde costeira global. Os esforços de colaboração com a comunidade internacional amplificam a eficácia das estratégias de mitigação e adaptação, reconhecendo que os impactos das alterações climáticas muitas vezes transcendem as fronteiras nacionais.

Em essência, as conclusões chamam a atenção para a necessidade premente de ações imediatas, colaborativas e sustentáveis diante dos impactos das mudanças climáticas nas regiões costeiras do Brasil. Enfrentar eficazmente esses desafios requer uma abordagem harmonizada, integrando soluções tecnológicas, econômicas, sociais e ecológicas para construir resiliência e garantir o bem-estar a longo prazo das comunidades e ecossistemas costeiros do Brasil, no respeito da soberania dos povos e dos territórios, outro aspecto ainda não debatido na literatura.

Bibliografia

ADGER, W. N. et al. Resilience implications of policy responses to climate change. p. 757–766, 2011.

BERTO, L. et al. A Multidisciplinary Approach for the Vulnerability Assessment of a Venetian Historic Palace: High Water Phenomena and Climate Change Effects. Buildings, v. 12, n. 4, 2022.

BONATTI, M. et al. Social representations of climate change and climate adaptation plans in southern Brazil: Challenges of genuine participation. Urban Climate, v. 29, 2019.

BURCHARTH, H. F.; HUGHES, S. Types and Functions of Coastal Structures. Em: Coastal Engineering Manual . Vicksburg, Mississipi : Coastal Engineering Research Center, 2003. v. 6p. 2i—2–i.

BUSH, D. M.; PILKEY, O. H.; NEAL, W. J. Coastal Topography, Human Impact on. Em: Encyclopedia of Ocean Sciences. [s.l.] Elsevier, 2001. p. 581–590.

CANNON, C. et al. The climate change double whammy: Flood damage and the determinants of flood insurance coverage, the case of post-Katrina New Orleans. Climate Risk Management, v. 27, 2020.

CASASSO, A.; DI MOLFETTA, A.; SETHI, R. Groundwater monitoring at a building site of the tidal flood protection system “MOSE” in the Lagoon of Venice, Italy. Environmental Earth Sciences, v. 73, n. 5, 2015.

CASTELLANOS, E. et al. Central and South America. Em: PÖRTNER, H. O. et al. (Eds.). limate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability. Contribution of Working Group II to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change . 1st. ed. Cambridge, UK and New York, USA: Cambridge University Press, 2022. p. 1689–1816.

CAVALLARO, L.; IUPPA, C.; FOTI, E. Effect of partial use of venice flood barriers. Journal of Marine Science and Engineering, v. 5, n. 4, 2017.

DUGAN, G. E. et al. Estuarine and Coastal Structures: Environmental Effects, A Focus on Shore and Nearshore Structures. Em: WOLANSKI, E.; MCLUSKY, D. (Eds.). Treatise on estuarine and coastal science. 1st. ed. Waltham, MA: Academic Press, 2011. p. 1–37.

ENVIRONMENTAL RESEARCH INSTITUTE, I. U. Adaptation strategies for sea-level rise. Disponível em: <https://eri.iu.edu/erit/strategies/sea-level-rise.html>. Acesso em: 16 dez. 2023.

FERREIRA, A. C.; LACERDA, L. D. Degradation and conservation of Brazilian mangroves, status and perspectives. Ocean & Coastal Management, v. 125, p. 38–46, jun. 2016.

FOX, S.; GOODFELLOW, T. Cities and Development. 1st. ed. London and New York: Routledge, 2016.

- COUTO, E. C.; DA SILVEIRA, F. L.; A. ROCHA, G. R. Marine biodiversity in Brazil: Estado actual del conocimiento. Gayana (Concepción), v. 67, n. 2, 2003.

GITTMAN, R. K. et al. Engineering away our natural defenses: an analysis of shoreline hardening in the US. Frontiers in Ecology and the Environment, v. 13, n. 6, p. 301–307, ago. 2015.

GLETE, J. Swedish naval administration, 1521-1721: Resource flows and organisational capabilities. Brill: The Northern World, 1993.

HARRINGTON, J. Jetties protecting the entrance to Indian River Bay (Delaware, USA). Wikimedia Commons – File:Indian River Inlet Bridge Aerial.jpg, 2013. Disponível em: <https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=%2030123798.>. Acesso em: 15 dez. 2023

ICMBIO. Atlas dos Manguezais do Brasil. 1st. ed. Brasilia: Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, 2018.

IPCC. Cambio climático 2014: Impactos, adaptación y vulnerabilidad. Resúmenes, preguntas frecuentes y recuadros multicapítulos. Contribución del Grupo de trabajo II al Quinto Informe de Evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático. Ginebra (Suiza): [s.n.].

IPCC. Global Warming of 1.5°C. An IPCC Special Report on the impacts of global warming of 1.5°C above pre-industrial levels and related global greenhouse gas emission pathways, in the context of strengthening the global response to the threat of climate change, sustainable development, and efforts to eradicate poverty. Geneva: [s.n.].

IPCC. Climate Change 2022: Impacts, Adaptation, and Vulnerability. Contribution of Working Group II to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. 1st. ed. Cambridge, MA: Cambridge University Press, 2022.

KRATOCHVIL, P. Eastbourne beach spur field (Sussex, UK). , [s.d.]. Disponível em: <https://www.publicdomainpictures.net/pt/view-image.php?image=250667&picture=praia-eastbourne>. Acesso em: 15 dez. 2023

LAMPIS, A. et al. A produção de riscos e desastres na América Latina em um contexto de emergência climática. O Social em Questão, v. XXIII, n. 48, p. 75–96, 2020.

- Millennium Ecosystem Assessment. Ecosystems and Human Well-being: Current State and Trends, Volume 1. 1st. ed. Washington, Covelo and London: Island Press, 2005. v. 1

MAUAD, A. C. E. Latin American Global Cities Responding to Climate Change? Examining Climate Responses from São Paulo, Rio de Janeiro, Mexico City and Buenos Aires from 2005 to 2017. [s.l.] Universidade de Brasilia, 2018.

MCGRANAHAN, G.; BALK, D.; ANDERSON, B. The rising tide: assessing the risks of climate change and human settlements in low elevation coastal zones. Environment and Urbanization, v. 19, n. 1, p. 17–37, 2007.

MMA. Projeto SMC Brasil. Sistema de Modelagem Costeira. Brasilia: [s.n.].

MUEHE, D. Brazilian coastal vulnerability to climate change. Pan-American Journal of Aquatic Sciences, v. 5, n. 2, p. 173–183, 2010.

NICHOLLS, R. J. et al. Coastal systems and low-lying areas. Em: L. PARRY, O. F. et al. (Eds.). Climate change 2007: Impacts, adaptation and vulnerability. Contribution of Working Group II to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. 1st. ed. Cambridge : Cambridge University Press, 2007. p. 315–3356.

NICHOLLS, R. J. et al. Sea‐level scenarios for evaluating coastal impacts. WIREs Climate Change, v. 5, n. 1, p. 129–150, 3 jan. 2014.

OLSHANSKY, R. B. et al. Planning for the rebuilding of New Orleans. Journal of the American Planning Association, v. 74, n. 3, 2008.

PBMC. Mudanças Climáticas e Cidades. Relatório Especial do Painel Brasileiro de Mudanças Climáticas. Rio de Janeiro: PBMC, COPPE, UFRJ, 2016a.

PBMC, P. B. DE M. C. Mudanças Climáticas e Cidades. [s.l: s.n.].

PEREIRA, P. Principais métodos de proteção costeira. Universidade Aberta, , 2023.

ROMERO-LANKAO, P. et al. Scale, urban risk and adaptation capacity in neighborhoods of Latin American cities. Habitat International, v. 42, 2014.

ROVAI, A. S. et al. Brazilian Mangroves: Blue Carbon Hotspots of National and Global Relevance to Natural Climate Solutions. Frontiers in Forests and Global Change, v. 4, 3 jan. 2022.

Scientists weigh options for rebuilding New Orleans. Science, 2005.

SIEGLE, E. et al. Shoreline Retraction and the Opening of a New Inlet: Implications on Estuarine Processes. Estuaries and Coasts, v. 42, n. 8, p. 2004–2019, 28 dez. 2019.

SILVA, P. L. DA; LINS-DE-BARROS, F. M. A alimentação artificial da Praia de Copacabana (RJ) após 51 anos. Terra Brasilis, n. 16, 31 dez. 2021.

TOMLINSON, R.; JACKSON, L. A. Seawalls for Coastal Protection and Climate Change Adaptation: A Case Study from the Gold Coast. Em: [s.l: s.n.]. p. 583–591.

U.S. ARMY CORPS OF ENGINEERS. Greater New Orleans Hurricane and Storm Damage Risk Reduction System: Overview. [s.l: s.n.]. Disponível em: <https://www.mvn.usace.army.mil/Missions/HSDRRS/>. Acesso em: 17 dez. 2023.

VAN RIJN, L. C. Coastal erosion and control. Ocean & Coastal Management, v. 54, n. 12, p. 867–887, dez. 2011.

VIANELLO, R. The MOSE Machine: An anthropological approach to the building of a flood safeguard project in the Venetian Lagoon. Shima: The International Journal of Research into Island Cultures, v. 15, n. 1, 2021.

VINCI GROUP. Climate change putting coastal infrastructure to the test. Disponível em: <https://leonard.vinci.com/en/climate-change-putting-coastal-infrastructure-to-the-test/>. Acesso em: 19 dez. 2023.

WINCHESTER, L.; SZALACHMAN, R. The Urban Poor’s Vulnerability to Climate Change in Latin America and the Caribbean. Cities and climate change: responding to an urgent agenda. Urban development series, p. 727–751, 2012.

[1] O recurso costuma ser adotado em terrenos predominantemente arenosos, bem como nas áreas que se apresentam em adiantado processo de erosão. Para essas finalidades, os sacos com mistura de solo e cimento servem para a proteção superficial e contenção das rupturas em taludes.

[2] As imagens desta seção foram baixadas do site original dos Commons referenciado em Pereira (2023).

[3] “Combinações (ensambles) são entendidas como as variações médias na mudança local do nível do mar (m) em relação à média global (ou seja, valores positivos indicam maior mudança local no nível do mar do que global) durante o século XXI com o cenário SRES A1B. Pontilhado indica onde a variação entre os modelos é menor que a média do conjunto”. (NICHOLLS et al., 2014, p. 135).