Gerardo Silva e Leonora Corsini

Introdução

Começaremos esse relato com uma anedota. No ano de 1996 ou 1997 –não é possível agora precisar exatamente a data – participamos (o servidor Gerardo Silva, e o professor Giuseppe Cocco, ambos pesquisadores do Laboratório Território e Comunicação da UFRJ) a convite de um articulador da base do governo, de uma reunião, no auditório do Palacio Guanabara, junto com os principais responsáveis da implementação do Porto de Sepetiba (hoje Porto de Itaguaí). Na ocasião, também estavam presentes alguns membros do alto escalão do governo do Estado. Da nossa parte, tínhamos realizado um estudo bastante abrangente, financiado pela FINEP (Financiadora de Estudo e Projetos), que indicava que o investimento não se justificava, nem do ponto de vista econômico, nem desde a perspectiva ambiental, e nem, sobretudo, desde o horizonte do desenvolvimento local e regional (LABTeC/UFRJ-FINEP, 2000). Bastou, entretanto, que as razões fossem colocadas sobre a mesa, para que uma reação desmedida nos colocasse imediatamente no nosso lugar. Quem éramos nós para questionar um projeto daquela envergadura, de interesse que não era apenas do Estado, senão do próprio governo federal? Embora não tenhamos sido explicitamente convidados a nos retirar naquele momento, ao menos explicitamente, alguém nos esperava na porta de saída, no final da reunião, para nos comunicar, sem muita cerimônia, que não seriamos convidados novamente. Mas, para que essa pequena história faça algum sentido, é preciso começar desde o início – adiantando, entretanto, que estávamos com a razão.

Como sabemos, o Plano Real (1994) representou o momento decisivo de inserção do Brasil na economia-mundo em processo de consolidação (Filgueiras, 2000). A estabilização da moeda (e do tipo de câmbio) era condição necessária, ainda que não suficiente, para projetar investimentos e conseguir tomar decisões estratégicas, dentre as quais a privatização da Vale – Companhia Vale do Rio Doce –até hoje considerada, ainda que privatizada, um patrimônio do Brasil, e isso apesar das tragédias de Mariana e Brumadinho (cf. Eloah, 2021). Nesse sentido, o programa Brasil em Ação, lançado pelo governo federal em 1996, foi o primeiro marco de uma proposta de desenvolvimento nesse novo contexto, e tinha como objetivo principal “dar prioridade a um conjunto de quarenta e dois empreendimentos voltados para a promoção do desenvolvimento sustentável do país e estrategicamente escolhidos pela capacidade de induzir novos investimentos produtivos e reduzir desigualdades regionais e sociais”[1].

O espectro desses investimentos era bastante abrangente, e alcançava setores tais como educação, água, energia, comunicações, agricultura e turismo. Para cada setor destacava-se um conjunto de projetos indutores de modernização, com ativa participação da iniciativa privada. Em outras palavras, com o dinheiro das privatizações seria possível financiar e modernizar infraestruturas que depois poderiam ser adjudicadas à iniciativa privada. Em outros casos, a própria iniciativa privada estaria em condições de fazê-lo, como no caso da telefonia e da modernização portuária nos portos já existentes. Haveria, por fim, uma terceira opção, a das Parcerias Público Privadas (PPP), que até hoje não conseguiram equacionar seu funcionamento. Uma nova forma de participação estatal na economia estava em pauta: reguladora, subsidiária da iniciativa privada, e, sobretudo, empreendedora.

É no âmbito dos projetos de grandes investimentos vinculados aos transportes que essa nova perspectiva se fortalece: recuperação de rodovias, construção da rodovia do Mercosul, construção da rodovia Manaus-Caracas, duplicação da rodovia Fernão Dias, construção da Ferronorte, desenvolvimento das hidrovias do Madeira, São Francisco e Araguaia-Tocantins, conclusão da hidrovia Tietê-Paraná, modernização do porto de Santos e construção dos portos de Suape, Pecém e Sepetiba. Todo um programa de vultuosos investimentos que deixaria encantado a mais de um desenvolvimentista da velha escola, desde que fossem administrados pelo Estado – o que não era a proposta. Como sabemos, alguns desses projetos foram efetivamente realizados enquanto outros ficaram no papel. Observe-se, entretanto, que a maioria deles tem a ver com escoamento de commodities, que é o carro chefe das exportações brasileiras.

Como o objetivo desse trabalho é fazer um balanço do projeto do Porto de Sepetiba e seus desdobramentos no âmbito do Arco Metropolitano do Rio de Janeiro –, e, de um modo geral, das concepções e práticas desenvolvimentistas que acompanharam sua realização, no âmbito do programa Brasil em Ação –, vale destacar que, além do porto, o programa inclui o projeto do Teleporto do Rio de Janeiro (atual Centro Empresarial Cidade Nova), um investimento prioritário na área das comunicações no valor aproximado de R$887,8 milhões, recursos provenientes de iniciativa privada e da prefeitura do Rio de Janeiro (o custo aproximado da construção do porto de Sepetiba era de R$351,4 milhões). Lamentavelmente, não será possível tratar do Teleporto do Rio de Janeiro no escopo deste trabalho.

No início do novo milênio, o programa Brasil em Ação é substituído pelo Avança Brasil, o qual, embora mantenha a perspectiva e os objetivos do anterior, encorpando a carteira de projetos de infraestrutura nas áreas de transporte e energia, coloca o acento nos processos de gestão e da modernização do Estado: “Um novo Estado para uma nova Sociedade”, dizia o slogan. Para isso, seria preciso “aprofundar a reforma da administração pública federal, transformando-a para aumentar o desempenho e o controle público. Valorizar o servidor público, estimulando as carreiras, intensificando a qualificação profissional, premiando o desempenho e o mérito”, e também para “levar adiante a descentralização das ações de governo no âmbito da Federação, aprimorando os mecanismos de integração programática entre a União, estados e municípios, em direção a um federalismo cooperativo”[2]. Em síntese, era preciso modernizar as instituições públicas para que as mesmas conseguissem acompanhar as transformações produtivas que se estavam processando, tanto no nível nacional quanto internacional. Para compreender a significação do projeto do Porto de Sepetiba e seus desdobramentos posteriores no desenho do Arco Metropolitano, é importante antes entender o contexto em que tais projetos foram realizados.

A longa agonia da cidade do Rio de Janeiro

No dia 21 de abril de 1960 tem lugar duas inaugurações: a de Brasília, como nova capital do país, e a do Rio de Janeiro, como início de uma longa agonia que se projeta até os dias de hoje. Ao menos três fatores contribuem para explicar essa situação. O primeiro é o peso (agora morto) da condição de capital do Império e do período republicano aberto em 1889. Embora não se possa afirmar que o impacto da mudança da capital tenha sido imediato, posto que durante muitos anos o Rio manteve funções importantes de cunho federal, como sede de empresas públicas tais como a Petrobrás, a Vale (privatizada em 1997), a Eletrobrás (privatizada em 2022) e o BNDES, além de manter funções do Banco Central (até a mudança definitiva para Brasília, em 1981), e a Bolsa de Valores (até mudança definitiva para São Paulo, em 2000), que ainda deram um importante alento a sua dinâmica econômica, a longo prazo os recursos da máquina pública que faziam girar a cidade foram minguando progressivamente, até criar uma situação difícil de administrar em termos urbanos e sociais.

Uma alternativa que sempre esteve colocada foi a do caminho da industrialização. Mas isso não seria simples para uma cidade administrativa, que sempre deu as costas para a região metropolitana e outros territórios do Estado. Contudo, os distritos industriais de Santa Cruz e Campo Grande, conseguiriam atrair algumas empresas de grande porte, tais como Gerdau, Pirelli, Michelin, Casa da Moeda, Thyssenkupp CSA, entre outras. Apesar disso, as mesmas nunca tiveram peso suficiente para dinamizar a economia da metrópole e colocá-la nos trilhos da industrialização à maneira de São Paulo. Aliás, o processo de industrialização acachapante da metrópole bandeirante deixou pouca margem para a atração de investimentos na metrópole carioca – e, diga-se de passagem, para as outras regiões do país.

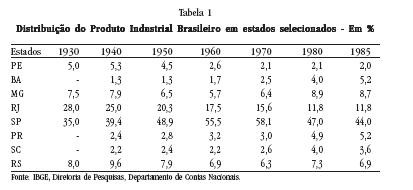

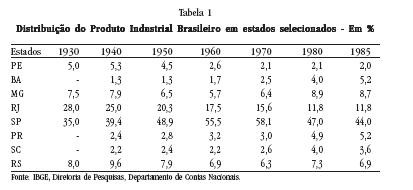

Box 1. Como podemos observar na Tabela 1, que mostra a distribuição do Produto Bruto Industrial Brasileiro entre estados selecionados, em 1930 Sã Paulo já estava em primeiro lugar com 35% e Rio de Janeiro em segundo com 28%; em 1950, essa diferença se estica para 48,9% em São Paulo e diminui para 20,3% no Rio de Janeiro; em 1970, no auge da industrialização da metrópole paulistana, São Paulo alcança inacreditáveis 58,1%, enquanto no Rio de Janeiro a mesma continua a diminuir: 17,5%. Por fim, no último ano do período analisado, já em pleno processo de abertura democrática, o vertiginoso crescimento de São Paulo tinha diminuído para 44%, mas o do Rio de Janeiro também: 11,8%.

É interessante constatar que esse descompasso no processo de industrialização da metrópole carioca pode ter influenciado o tipo de lutas dos trabalhadores pela melhoria das condições de vida. Com efeito, a ausência de um proletariado industrial mais organizado, fez com que as mediações institucionais passassem mais por um “proletariado de serviços”, do que industrial avançado, como o dos metalúrgicos do ABC vinculados à indústria automobilística. Hoje talvez isso não signifique muita coisa, mas naquele momento essa era a forma hegemônica de mediação das relações ente capital e trabalho – mesmo quando uma parcela significativa desses trabalhadores ficasse apenas na expectativa de fazer parte dela. Isso explicaria, ao menos em parte, o Rio de Janeiro ter se transformado, ao longo do tempo, como afirmava o economista André Urani (2008), na capital nacional dos trabalhadores informais.

Temos, finalmente, um terceiro fator que é o que pode ser entendido como a fusão tardia e incompleta da cidade do Rio de Janeiro com o estado da Guanabara. Como sabemos, esse fato aconteceu de maneira um tanto súbita, ainda que não supressiva, após a sanção da Lei Complementar n° 14 /1973, que criava as regiões metropolitanas no Brasil, como parte da estratégia desenvolvimentista do governo brasileiro. Sem a fusão, o Rio de Janeiro não teria condição de aceder a esse estatuto. Portanto, foi preciso concretizar a fusão para que, em 1974, transcorridos quinze anos desde a mudança da capital para Brasília, o Rio de Janeiro olhasse para sua região metropolitana. Mas, como o projeto da valorizar as metrópoles como âmbitos estratégicos de desenvolvimento nunca foi adiante (apesar da criação das respectivas agências metropolitanas), tampouco teve impacto significativo sobre a integração metropolitana do Rio de Janeiro. Assim, ambos territórios têm seguido, apesar das suas interações, caminhos bastante diferentes[3] (Silva, 2012).

O conjunto de fatores elencados anteriormente representam apenas algumas dimensões dos problemas do Rio de Janeiro, sobretudo quando observados em uma perspectiva mais estrutural e de longo prazo. Porém, mesmo que não sejam os únicos, e, dependendo objeto de pesquisa, os mais importantes, os mesmos nos permitem entender o contexto no qual (ou, a partir do qual) escolhas foram feitas (e decisões foram tomadas) para promover o desenvolvimento do Rio de Janeiro na década de 1990, e, a princípio, terminar com sua longa agonia. Os recursos do governo federal vieram através do Conselho Coordenador das Ações Federais no Estado do Rio de Janeiro, que era a instância institucional que viabilizava os investimentos do Brasil em Ação e do Avança Brasil no âmbito estadual[4]. Os decretos 1504/95 (para implantação do Sistema Sepetiba) e 1505/95 (para implantação do Teleporto do Rio de Janeiro), representam o marco zero de essa nova etapa. Ambos decretos constam no anexo desse trabalho.

Da mesma época é o lançamento do Plano Estratégico do Rio de Janeiro, que marcaria o debate institucional sobre os rumos da cidade nos anos ’90, com desdobramentos até os dias de hoje (o atual prefeito Eduardo Paes é, em grande medida, herdeiro e artífice dessa concepção do planejamento estratégico). Eis os detalhes do armado do Plano:

No mês de agosto de 1993, o então Secretário Municipal de Urbanismo, Luiz Paulo Conde, convidou o presidente da Associação Comercial do Rio de Janeiro (ACRJ), Humberto Mota, para liderar uma aliança destinada a produzir um plano estratégico para a cidade do Rio de Janeiro. Humberto Mota aceitou prontamente e telefonou logo em seguida para Artur João Donato, presidente da Federação das Indústrias do Rio de Janeiro (FIRJAN), estabelecendo, naquele momento, uma parceria entre a prefeitura, a ACRJ e a FIRJAN, e criando o Núcleo Promotor do Plano Estratégico da Cidade do Rio de Janeiro. Essa parceria formalizou-se no mês de novembro, com a assinatura do acordo de cooperação entre as três partes envolvidas, com o objetivo de organizar um Plano Estratégico para a Cidade do Rio de Janeiro.

Em fevereiro de 1994, foi criado o Consórcio Mantenedor do Plano Estratégico da Cidade do Rio de Janeiro. Cerca de 40 empresas públicas e privadas passaram a contribuir com cotas destinadas à manutenção financeira da aliança destinada a produzir o Plano Estratégico da Cidade do Rio de Janeiro. Começava a desenhar-se aí uma organização mista, com participação de recursos públicos e privados, que se concretizou na sociedade civil sem fins lucrativos denominada Plano Estratégico do Rio de Janeiro, também chamada de Rio Sempre Rio. Foi estabelecido também um Comité Executivo para o Rio Sempre Rio, sendo o economista Carlos Lessa indicado para sua direção. (Guanais e Fischer, 1999, p. 49).

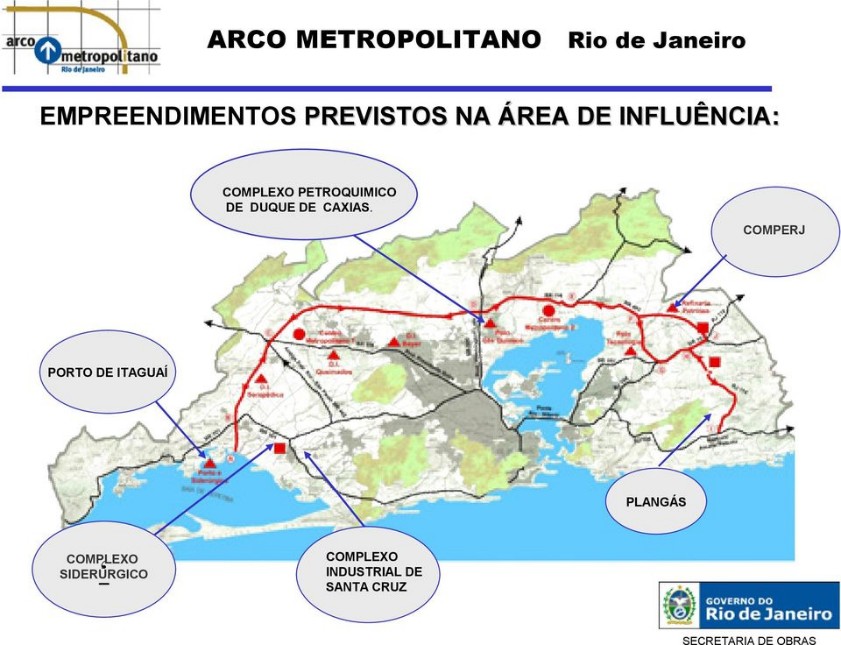

Nesse contexto de sobredeterminações estratégicas terão lugar os investimentos do Porto de Sepetiba, que passaremos a avaliar a seguir. Como veremos, trata-se de uma opção de desenvolvimento que fora concretizada (parcialmente), mas que nunca esteve à altura das promessas de modernização produtiva arroladas para sua justificativa. Como veremos também, a construção do Arco Metropolitano do Rio de Janeiro, que pretende criar uma conexão rodoviária metropolitana entre o Porto de Sepetiba e o Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (COMPERJ), é um subproduto do projeto de transformação portuária, que até agora não vingou. Na verdade, trata-se de uma extensão do modelo desenvolvimentista iniciado com o Porto de Sepetiba, no âmbito do Avança Brasil, que não apenas não resolve, mas que aumenta os problemas de desenvolvimento da metrópole carioca.

O Porto de Sepetiba (hoje Itaguaí)

Voltando ao fatídico encontro no Palácio Guanabara, o que tentávamos alertar era que embora algumas premissas pudessem ser consideradas verdadeiras (a importância das redes e dos fluxos internacionais no processo de globalização em curso), a consequência ou resultado lógico estava equivocado – e isso significaria um ônus muito pesado para a sociedade, sobretudo em termos econômicos. A construção de um porto de última geração para atrair grandes navios das rotas marítimas internacionais e com isso promover a integração do Brasil nos fluxos globais, com efeito, não apenas se revelava estrategicamente inviável (em termos de escala e valor agregado das exportações brasileiras), como também uma quimera em termos produtivos, tendo em conta a significativa ausência de conexões com sua hinterlândia regional e nacional – para um porto que, além do mais, era apresentado como um hub continental. E ainda assim foi construído.

Como vimos, o porto de Sepetiba constava entre os investimentos prioritários do programa Brasil em Ação. De acordo com Rodrigues (2007),

Em 1996, foi firmado pela CDRJ e pelo BNDES o Protocolo de Petrópolis pelo qual o porto de Sepetiba tornava-se o objeto de um amplo programa de modernização e organização logística destinado à atração de investimentos privados. À CDRJ coube a definição das linhas gerais que orientariam a modernização do porto apresentadas no Plano Diretor Integrado do Complexo Portuário de Sepetiba (p. 5).

Ainda segundo a mesma autora, os investimentos a serem realizados levavam em conta determinadas condições existentes na região: possibilidade de acesso marítimo com profundidade de 14 a 18 metros, para acomodar calados de embarcações de até 8.000 TEUs; acesso terrestre livre de entraves físicos ou de impedimentos regulatórios; condições de expansão para atender ao crescimento da demanda; e localização em área de baixo impacto ambiental (p. 5). A favor do projeto, já existiam no local, desde o início da década de 1980, dois terminais para transporte de minério (carvão e alumina), que sinalizavam que podia ser viabilizada a entrada de grandes navios, através da dragagem do canal principal. Contudo, é preciso não perder de vista que, na justificativa de “ampliação” do porto de Sepetiba, o transporte de graneis (líquidos e sólidos) era secundário, sendo o transporte de mercadorias conteinerizadas de alto valor agregado o leitmotiv da proposta. Ou seja, seria muito mais do que uma ampliação.

Outro fator determinante do projeto era sua escala de operação. O projeto se justificava na medida em que fosse, segundo os proponentes, um hub port ou porto concentrador, como acontecia com alguns portos europeus e asiáticos. De acordo com o conceito de hub port, Sepetiba deveria ser capaz de concentrar a maior parte das cargas provenientes das rotas marítimas internacionais do Atlântico Sul, incluídas as de outras praças marítimas do continente, como a de Buenos Aires e Montevidéu. Uma vez concentradas, essas cargas poderiam ser distribuídas por meio de sistemas feeders, quer dizer, de transporte marítimo de cabotagem entre os portos da região, assim como através de uma malha rodoviária e ferroviária de extensão continental. Novamente, o projeto Sepetiba não correspondia a uma mera ampliação, mas a uma transformação das infraestruturas existentes, vinculada a uma perspectiva geoestratégica ambiciosa e abrangente.

Não menos importante nessa equação, era o estímulo dado ao projeto pela Lei de Modernização Portuária (Lei 8630/93), que basicamente permitia a entrada de operadores privados nos terminais portuários, provocando uma rápida e contundente atualização das operações de movimentação de cargas, respaldada pelo crescimento exponencial do mercado internacional de manufaturas e cargas de alto valor agregado. Isso criava, ao mesmo tempo, alguns problemas colaterais bastante significativos, como o conflito com os trabalhadores portuários, que, na sua grande maioria, perante a rápida transformação das atividades portuárias, ficaram não apenas defasados para operar com as novas tecnologias e equipamentos, como também numericamente excedentários. Isso criou uma forte resistência trabalhista, que foi utilizada pelos principais interessados no projeto para reforçar sua necessidade. Com o porto de Sepetiba, com efeito, as velhas práticas trabalhistas e as resistências institucionais poderiam ser contornadas.

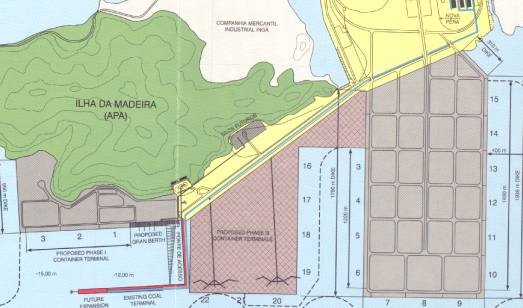

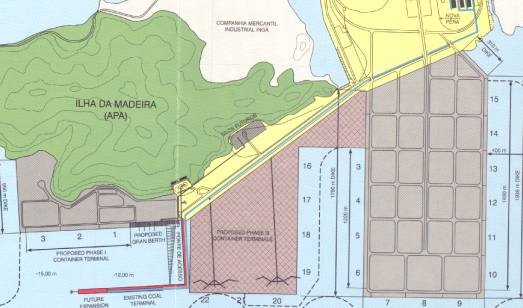

O dimensionamento e desenho do Porto de Sepetiba, enfim, foi encomendado pelo governo federal à companhia norte-americana Bechtel, uma das construtoras de obras de grande porte mais reputadas no âmbito internacional[5]. Em termos gerais, a proposta da Bechtel confirmava as teses da inserção competitiva do Brasil na globalização e da necessidade de um porto concentrador (hub) direcionado para cargas conteinerizadas de alto valor agregado. O desenho proposto previa a construção de um porto concentrador de 20 terminais de contêineres, a serem construídos em três fases (figura 1). As estimativas realizadas pela própria consultora, indicavam que, nos parâmetros de crescimento do mercado internacional, e da participação do Brasil no mesmo, o porto alcançaria a movimentação de 6 milhões de TEUs/ano em 2020, equivalente à movimentação portuária dos grandes hubs portuários da época.

Figura 1 – Proposta da Bechtel para o Porto de Sepetiba

Até os dias de hoje, a obra realizada corresponde à primeira fase (incompleta), composta de três cais do terminal de contêineres na zona adjacente à Ilha da Madeira (figura 2). Se fosse completada a primeira etapa, o porto estaria em condições de movimentar 600 mil TEUs/ano (de acordo com as informações do Portal Marítimo, em 2017 o Terminal Sepetiba Tecon do Porto de Itaguaí movimentou aproximadamente 150 mil TEUs[6]). Foram construídos dois cais contínuos e um sobre dolfins (ou cais descontínuo), para tornar a operação mais flexível[7]. A obra foi realizada pela CONSTRAN, empresa brasileira especializada em granes obras de engenharia, e financiada com recursos do governo federal e do BNDES. Ao todo, como previsto, em números oficiais, foram investidos R$ 350 milhões, que na época era valor equivalente em dólares estadunidenses. A obra foi entregue em junho de 1998.

Figura 2 – Sepetiba Tecon (Porto de Itaguaí)

Como é possível inferir, a partir dos dados sobre a movimentação atual de contêineres indicados acima, após 35 anos da sua inauguração como futuro hub portuário continental, o porto de Sepetiba (hoje Itaguaí) praticamente não saiu do papel. O mesmo não somente não materializou sua vocação, como também não implicou o desenvolvimento territorial da Zona Oeste do Rio de Janeiro, nem do município de Itaguaí. Na verdade, o terminal de contêineres ficou em mãos da CSN, uma companhia siderúrgica sem experiência alguma na movimentação de cargas de alto valor agregado. De fato, em 2021 porto se destaca por ter movimentado 51,7 milhões de toneladas, das quais 44,8 milhões foram de minério de ferro, o que corresponde a 87% do total[8]. Evidentemente, o terminal Sepetiba Tecon joga um papel secundário nesse contexto, e o transporte de commodities continua sendo, como o foi desde sua origem, antes do projeto de transformação, a vocação do porto.

As razões desse desfecho podem ser divididas em duas: técnicas e políticas. Entre as primeiras (técnicas), os missing links (elos faltantes) da infraestrutura de transporte nas conexões terrestres (questão observada pela própria Companhia Bechtel na sua proposta) não estavam garantidos a curto ou médio prazo, com o qual foram levantadas sérias dúvidas sobre sua viabilidade. No que diz respeito às segundas (políticas), os grandes navios post-panamax, que teriam condição de sustentar o desenvolvimento de um porto com essas caraterísticas e dimensões, requeriam um volume de movimentação de cargas (contêineres) equivalente ao total de cargas movimentada no Brasil, isto é, somados todos seus portos ativos. Por que razão os estados e as autoridades portuárias estariam dispostos a abrir mão de parte dos seus ativos vinculados ao comércio internacional? De fato, nem o porto de Rio de Janeiro deixou de funcionar e modernizar suas estruturas (embora parte significativa do mesmo tenha sido desativada para a realização do watefront no contexto do projeto Porto Maravilha[9]). Ambos condicionantes ficaram logo expostos quando nenhuma empresa de logística e transporte marítimo internacional, elemento vital para o desenvolvimento do porto enquanto hub continental, interessou-se pelo arrendamento. Como dissemos, no fim a exploração do porto de Sepetiba ficou nas mãos da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), em parceria com a Companhia Vale, sem experiência alguma na movimentação de contêineres com cargas de alto valor agregado[10]. De acordo com o relatório de pesquisa do LABTeC/UFRJ-FINEP (2000),

Esperava-se, na hora do leilão, a concorrência entre grandes operadores internacionais de carga, e, portanto, a possibilidade de se obter um ágio importante, análogo ao conseguido no porto de Santos (que foi de 171%), algo que acabou não acontecendo. Segundo informação veiculada na imprensa, logo após a audiência pública na Bolsa de Valores do Rio de Janeiro (BVRJ) existiam cinco interessados no arrendamento do TECON 1: CSN, Grupo Libra, Multiterminais, um grupo espanhol de operadores do porto de Barcelona, o grupo filipino Bacdesa e o australiano P&O. Porém, nenhum dos grupos interessados conseguiu ser pré-classificado para participar do leilão, e a CDRJ manifestou publicamente sua análise de que os candidatos existentes até aquele momento não reuniam as condições requeridas para serem arrendatários do terminal. Finalmente, após o adiamento da primeira data estabelecida para a realização do leilão de adjudicação à iniciativa privada dos terminais de uso múltiplo do Porto de Sepetiba, em setembro de 1998, foi concedido, por um prazo de 25 anos, à CSN (juntamente com a CVRD) o direito de exploração das infraestruturas do Porto recentemente construídas.

Se o fracasso do porto de Sepetiba está atrelado a essas razões (conquanto não fossem as únicas), existiriam ainda outros motivos que, na época, já eram objeto de avaliação não favorável ao projeto. Por um lado, temos as críticas ambientais, que indicavam que os múltiplos impactos que uma obra dessa envergadura causaria não estavam devidamente dimensionadas, sobretudo tendo em conta as fragilidades ecossistêmicas do local de implantação[11]. Pelo outro lado, as justificativas arroladas não conseguiam ir além dos lugares comuns do discurso ideológico do desenvolvimentismo. Sob um novo discurso (a inserção competitiva do Brasil na globalização), o governo federal (com a anuência do governo estadual), decidem tecnocraticamente que uma grande obra de infraestrutura (o porto) irá trazer desenvolvimento, emprego e melhoria de qualidade de vida para a população fluminense, ao mesmo tempo que resolverá os problemas do “custo logístico” do Brasil. Nesse sentido, os missing links infraestruturais da Companhia Bechtel podem ser estendidos aos mecanismos que criarão o círculo virtuoso do desenvolvimento local: eles simplesmente não existiam, nem no papel. Em outras palavras, era um investimento muito caro para os cofres públicos, cuja viabilidade e capacidade de impacto local e regional não tinha sido comprovada.

O Arco Metropolitano do Rio de Janeiro …

Referências

Acselrad, H.; Hollanda, T.; Bredariol, C. Problemáticas socioambientais do projeto de ampliação e modernização do Porto de Sepetiba. In: Gerardo Silva; Giuseppe Cocco (org.), Cidades e portos. Os espaços da globalização. Rio de Janeiro: DP&A, 1999.

Castro, Mauro; Cassián, Nizaiá. Do sonho olímpico ao projeto Porto Maravilha: legado para quem? In: Giuseppe Cocco; Sarita Albagli (org.). Revolução 2.0 e a crise do capitalismo global. Rio de Janeiro: Garamond, 2012.

Eloah, Renata. Neoextrativismo e o deslocamento forçado em territórios de mineração: os casos dos megaempreendimentos da Samarco (Vale/BHP Billiton) e da Anglo American em Minas Gerais. São Bernardo do Campo (SP): PGT/UFABC, 2021 (Dissertação de mestrado).

Filgueiras, Luiz. História do Plano Real. São Paulo: Boitempo, 2000.

Guanais, Frederico C.; Fischer, Tânia. “Entre Planos, Projeto e Estratégias: O caso Rio Sempre Rio”. In: O&S, vol. 16, núm. 14, janeiro/abril 1999, pp. 39-63.

LABTeC/UFRJ-FINEP. O Porto de Sepetiba. Cenários, impactos e perspectivas. LABTeC/UFRJ, 2000 (Relatório de pesquisa).

Rodrigues, Rejane Cristina de A. “Modernização dos portos: análise das transformações na estrutura portuária do país e dos impactos na região de Sepetiba”. In: Encuentro de geógrafos de América Latina, Lima, 2013.

Silva, Gerardo. Dinâmicas territoriais e desafios metropolitanos do Rio de Janeiro no início do Século XXI. In: Giuseppe Cocco; Sarita Albagli (org.). Revolução 2.0 e a crise do capitalismo global. Rio de Janeiro: Garamond, 2012.

Urani, André. Trilhas para o Rio: do reconhecimento da queda à reinvenção do futuro. Rio de Janeiro: Campus/Elsevier, 2008.

ANEXO 1 – Decreto do governo federal nº 1.504, de 25/5/95

ANEXO 2- Decreto nº 1.504, de 25/5/95

______________

Notas

[1] http://www.abrasil.gov.br/anexos/anexos2/bact.htm. Acesso: 07/10/2022. A partir de 1999, o Brasil em Ação foi ampliado para 58 empreendimentos.

[2] https://books.scielo.org/id/62rp6/pdf/cardoso-9788599662687-01.pdf. Acesso: 08/10/2022.

[3] Somente os municípios da Baixada Fluminense, juntamente com São Gonçalo e Niterói, tem incidência palpável no cotidiano da cidade do Rio de Janeiro. O resto parece seguir uma dinâmica própria, desconectada do município polo.

[4] Entre 1998 e 2002, o engenheiro Eliezer Batista, ex-presidente da Companhia Vale do Rio do Doce (hoje Vale), foi membro do Conselho Coordenador das Ações Federais no Estado do Rio de Janeiro. Esse dado é importante por ele ter sido um dos formuladores do Avança Brasil e um defensor entusiasta da modernização do Porto de Sepetiba.

[5] Ao menos duas propostas e/ou consultorias para a ampliação do porto de Sepetiba tinham sido consideradas antes dessa: a da PLANAVE S.A e a da empresa Mackinsey (encomendada pela Secretaria Estadual de Planejamento – SECPLAN). Diferentemente da proposta da Bechtel, ambas davam um peso importante às commodities e o transporte de graneis, cargas que já eram operadas no porto (cf. LABTeC/UFRJ/Finep, 2000).

[6] https://portalmaritimo.com/sepetiba-tecon-alcanca-melhor-resultado-dos-ultimos-4-anos/. Acesso: 22/12/2022.

[7] Eventualmente, para a movimentação de veículos pelo sistema roll-on/roll-off.

[8] https://petronoticias.com.br/porto-de-itaguai-comemora-40-anos-e-olhando-para-ampliacao-de-seus-negocios/. Acesso: 22/12/2022.

[9] O projeto Porto Maravilha é uma tentativa do governo local de revitalização das áreas centrais da cidade, aproveitando-se dos megaeventos acontecidos na mesma, principalmente a Copa do Mundo de Futebol (2014) e os Jogos Olímpicos (2016). Nesse contexto, a recuperação urbana do cais Mauá foi um dos principais objetivos, uma vez que o mesmo tinha sido desativado (cf. Castro & Cassián, 2012). Contudo, a pesar dos argumentos contra sua viabilidade comercial, para justificar os investimentos em Sepetiba, o porto do Rio de Janeiro continuou a operar com dois terminais de contêineres no cais do Caju, até os dias de hoje.

[10] Nesse sentido, fazendo uso das prerrogativas concedidas no edital, a CSN decidiu associar-se a um grupo de operadores internacionais denominado Eurogate – cujos principais sócios são a Eurokai, que operava um terminal de contêineres no porto de Hamburgo (Alemanha) e outro no porto de Gioia Tauro (Itália) -, e a Bremer Lagerhausgesellschaft (BLG), que operava o maior terminal de contêineres do porto de Bremerhaven (Alemanha). Essa parceria era mais de assessoramento do que de operação, e não se consolidou. A partir de 2009, a parceria com a Companhia Vale foi desfeita e o Sepetiba Tecon ficou 100% nas mãos da CSN.

[11] Além dos problemas ambientais já existentes, tanto na baía de Sepetiba quanto na bacia hidrográfica que a alimenta, o porto teria que lidar com vetores de ocupação territorial da Zona Oeste do Rio de Janeiro, e com o aumento da conflitualidade em torno ao uso da terra. Nenhuma dessa questões estavam sendo consideradas na realização do projeto (cf. Acselrad et al, 1999).