Por Ariel Pennisi | Tiempo argentino, 24/12/2022 | Trad. Coletivo UniNômade

—

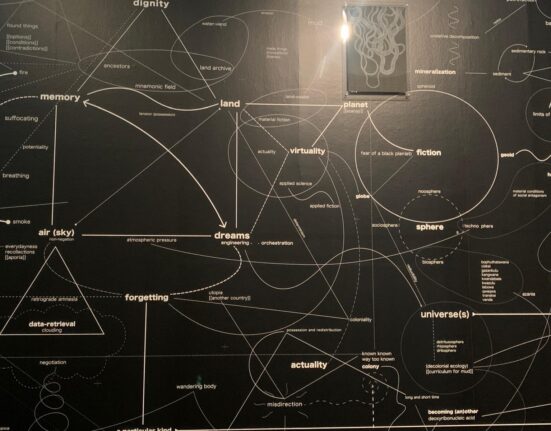

imagem: @Deportv

—

Quem joga dentro do campo, ou seja, os jogadores e treinadores, quem comenta o jogo de fora das quatro linhas, ou seja, os jornalistas, e quem vive alternando entre palácios e televisão, ou seja, os políticos profissionais, todos se apressaram para alertar que não se deve politizar o futebol, muito menos uma Copa do Mundo. Os últimos são os primeiros a trair a própria sentença e o fazem de maneira cafona, levando água para o moinho pessoal ou partidário. Poderíamos chamar isso de “politização”? Ainda outros se declaram alheios aos efeitos da acumulação de expectativas, paixões e dilemas, da grande amálgama existencial e política de que, querendo ou não, participam. Não seria o caso de enxergar nos apelos sobre a despolitização uma expressão inconfessa de desejos? Para além da história de imbricação entre esporte e política, que marca o século XX (nossos corpos o conhecem bem desde pelo menos a Copa da Argentina de 1978 e a do México de 1986, de maneiras muito diversas), bem como da captura financeira dos esportes neste século que nos cabe, as festas de rua propiciam pensar sobre uma dimensão política que não é partidária nem mercantil, além de ser imprestável para qualquer um dos poderes constituídos. Essa dimensão, no entanto, pode ser reaproveitada por um povo por vir. Trata-se do ânimo, enquanto excedente colocado à disposição, talvez por um curtíssimo prazo, até que a abertura do fantástico regime de possíveis se feche novamente e sejamos mais uma vez reabsorvidos pelo anódino realismo, que aparentemente nos governa.

A fantasia hoje é mais importante do que a utopia, porque a fantasia pode nos mover para outra coisa. Segundo uma etimologia de boteco, a “fantasia”, longe de comportar qualquer referência onírica, reúne simultaneamente os sentidos de fantasma, manifestação, imaginação, potências corporais e, quando o assunto é futebol, ressonância multitudinária. São materiais para engendrar um materialismo fantástico. Um que não somente dê conta das relações concretas e seus modos de produzir realidade, fatos e mais relações, como também envolva a invenção. Vamos supor que exista um povo, ou o que nós chamamos de povo, quando “todo mundo” está na rua, de modo que motoristas e “vizinhos”, que geralmente ficam incomodados, passem a ser uma minoria, assim como os governantes, com seus guarda-costas com o dedo no gatilho, que se sentem rapidamente cercados e ameaçados pelo povo… O que nos mobiliza para que as invenções coletivas aconteçam? O que nos desperta, já que, como dissemos, não se trata de ir dormir? Não raro o opróbrio, o clímax de um mal-estar ou a superação do último batente do intolerável sejam o que, afinal, desencadeie a criatividade popular, entre avanços e retrocessos das lutas e das formas de resistência. Assim sendo, será possível que, apesar das não poucas adversidades atuais, hoje possamos contar com a alegria doada, um momento de bem-estar mental que era impensável, a fim de inventarmos outros possíveis? A fantasia é uma forma projetiva que, em um momento histórico ou instante eterno, contém o espanto de existir, o fato incalculável de estarmos aqui, graciosa e tragicamente, sem saber muito bem por quê.

Diz um filósofo que a alegria assume uma espécie de caráter totalizante, visto que quando a alegria sucede, as suas causas aparentes acabam por transbordar, de modo a não haver mais um objeto óbvio justificando-a, a ponto da alegria tornar-se “aprovação incondicional” da própria existência. O cético moderno compreendia a alegria como a “libertação das responsabilidades concedidas a todas e cada uma das coisas”, condição mental que pode ser entendida como espaço-tempo emergente, mas que evidencia uma dimensão existencial e política. Ela sempre esteve ali, embutida, enterrada sob o tédio dos dias. O lance nietzschiano dos dados bagunça tudo, pelo menos até eles serem recolhidos, de volta à custódia jocosa do acaso. Tudo se constrói e se destrói tão rapidamente… O sorriso de Maradona, o sarcasmo de Charly, a inexpressividade irredutível de Messi, trazem uma alegria que não pode deixar de ser trágica, que não pode deixar de ser política. Quando os motivos (e, claro, a Copa do Mundo é o motivo aqui) se confundem com efeitos que não lhes correspondem de forma linear… realista, os efeitos tornam-se mais relevantes, graças a seu potencial político.

Um arguto comentarista de Spinoza buscou explicar o amor coletivo (ou o amor a nós mesmos) recorrendo ao filósofo que, neste momento, se tornou uma atmosfera, uma atmosfera espinosista: “Quando a alma considera a si mesma e a seu poder de agir, se regozija”. Convenhamos que “alma” não é uma categoria que vem sendo tratada com a devida delicadeza ultimamente. Poderíamos separá-la dos rudimentos com que a literatura ou a música sentimentais a tratam, para reter apenas o seu parentesco com o ânimo. Trata-se, basicamente, do reconhecimento anímico do que nós somos capazes, um conhecimento até certo grau anterior às representações de que dispomos para dar conta desse “nós”. Um conhecimento que não é erudito nem científico, mas uma dávida ou dom, decorrente do encontro. Como quando encontramos alguém antes da história possível com essa mesma pessoa: “Hoje eu conheci alguém”. Só que, no caso do povo da Copa, trata-se do encontro da torcida de rua com uma alegria doada, em que o conhecimento nasce do encontro com as suas próprias potências coletivas. Nesse sentido, no domingo, pudemos conhecer algo sobre nós mesmos. Seria exagero dizer que a fracassada carreata da vitória da Seleção Argentina [NT. por desorganização, os jogadores acabaram abandonando a caravana em helicópteros] foi marcada não só pela incompetência, tão característica, do governo, como também pela montanha de representações que terminaram por saturar a cena?

O “amor a nós mesmos” derivado do reconhecimento anímico, ou seja, do conhecimento oriundo do encontro, do afeto como fonte de sabedoria coletiva, é um amor sem imagem, pois se trata da alegria real que, a partir de um fato identificável, nos acorre, a seguir transposta a outra alegria, esta cada vez menos identificável ao fato gerador e que vai coincidir com a alegria do existir. É contraintuitivo propor tal coisa numa época tão repleta de imagens, de maneira que se tornou difícil imaginar uma porção da existência ou dimensão do que somos que já não tenha sido inteiramente capturada. A distinção que o espinosista faz entre “amor a si mesmo” e amor-próprio aqui nos é útil, pois, enquanto o segundo recorta uma imagem e só se expande ao distinguir-se ou opor-se aos demais, o primeiro goza de força centrífuga própria, potência em cada um que termina sendo potência em comum, momento em que o sentimento parece tornar-se homogêneo, expandindo-se por contágio, relacionando vitalidades que mantêm as suas singularidades já não como oposição aos demais – e sim como riqueza do comum.

Reconhecer o que podemos é uma alegria em si, uma forma de nos conhecermos através das ações, em que a contingência é mordente e a existência impelidora. Quando conseguimos pensar em algo, quando realizamos uma tarefa, quando uma atividade ou reunião flui, somos surpreendidos pela alegria sem a necessidade de um certificado de mérito. Como não identificar aí um potencial político?! Uma criatividade popular que, desta vez, não nasce das capacidades que desenvolvemos diante da opressão, mas do dom da alegria, de amor à primeira vista. Não foi algo parecido com essa flechada de Cupido o que vivenciamos, de uma maneira um tanto caricatural, nas ruas no domingo [da comemoração da vitória da Copa]? Amor fati que, reconhecido em um contexto concreto, em uma área que poderíamos até classificar como apática ou decadente, pôde encontrar outro cenário, outras condições de possibilidade para habitar, lutar, reinventar os laços.

O que os filósofos costumam chamar de “acontecimento”, para além das diversas perspectivas e até das rivalidades entre elas, permite pensar uma existência que não seja apenas uma ideia pura ou um mero fato empírico, mas sim a tensão justa (ou justo uma tensão) entre o que acabou de ocorrer e o que vai suceder. Não mais uma mera ocorrência, algo que apenas (se) sucede. Por isso, se nos referirmos à ebulição anímica do domingo como uma “ocorrência”, como algo que teria apenas ocorrido, desviaríamos a potencialidade política do sentido, do que aconteceu. Não houve ali sucessão causal de ocorrências, mas acontecimento e pergunta ou, nas palavras de uma outra filosofia (ainda outra), perguntas no plural: “O que vai ocorrer? O que é que acabou de ocorrer?”. A tristeza do possibilismo [NT. o autor usa o termo como semelhante a realismo político] tem a ver com o desdém por essas perguntas, precisamente porque o possibilista se coloca numa posição que já sabe de antemão o que está se passando e o que se passará, arrogando-se do poder de deliberação sobre a amplitude do possível. A resposta ao realismo é paradoxal: o acontecimento, por definição, não pode ser provocado ou motivado mediante as ferramentas da política profissional ou da militância possibilista. É preciso, ao contrário, ser permeável, estar à disposição com a maior generosidade para registrar o que nos acontece e, fugazmente como tudo na vida, doar-nos uma vitalidade que faltava — a felicidade tem fim, enquanto a tristeza não, como cantam, sussurrando ligeiros, os cariocas.

Que é tal estado de espírito que emerge como complemento de uma alegria doada? Diante da entediante continuidade do que ocorre e (se) sucede, da imagem do progresso entrecortada pela sensação de decadência, da repetição do mesmo que parece nos confinar a um labirinto de espelhos; o acontecimento parece nos indicar que não há progresso que valha a pena que não seja um começo ou recomeço, a partir do que abre em cada pessoa um horizonte de expectativa vital, menos carregado de representações e repetições fatídicas. O começo não é origem mítica nem grandeza fundante, mas algo tão modesto quanto a sensação de assombro, o inesgotável assombro. E, por sua vez, o assombro não aparece para nós como um sentimento originário, mas sim como brisa que apenas logramos colocar em palavras, inclusive forçá-las… deixando-nos atônitos. Porque não há conversões instantâneas como aquelas prometidas em casas evangélicas, o que existe é intuição, forcing, incômodo, algo de obstinação inclusive na incredulidade, como nos cânticos e nas arengas das ruas no domingo. Assombrados por uma alegria doada. Merecida? Que importa! Que espantosa a cantilena do mérito! Que envilecida uma sociedade que negasse a si mesma apropriar-se de tamanha dádiva! Por acaso vivemos por que merecemos viver? A esse lixo moral se responde desde as ruas, sem culpa, com o que há de político em nossos corpos atormentados, com nossa política que está por inventar-se.

Novamente: o que é esse estado de ânimo que aparece como suplemento de uma alegria doada? Nada de transparente, o acontecimento nos lega uma opacidade, matéria a ser trabalhada, tarefa política, de compreender a nós mesmos para além das causas evidentes, para reentrar no mistério do existir, lá onde dançamos com os efeitos. Os tios velhos com microfones pretendem infantilizar as suas audiências: “é só futebol”, “ao fim e ao cabo a vida segue como sempre”, “muito linda a festa, mas agora é preciso voltar à realidade”… Qual é a notícia aí?! “Novidade” mais do que óbvia para todos! A verdade é que não sabemos, e o fato por si só de colocarmo-nos essa dúvida mesma, mais brotada da rua do que de alguma metodologia, nos permite construir um ouvido a prova do rumor dos lugares comuns. Ouvido labiríntico cujo percurso cabe pesquisar, cujas disjunções nos cabe experimentar.

A festa, a dança espasmódica no meio da rua, os mirantes improvisados em tetos de bancas de jornal, semáforos ou fontes, os abraços com desconhecidos, a propensão ao humor fácil, a picardia à maneira de uma cumplicidade incompreensível apenas para os guardiães da realidade, a solidariedade desejante (essa que irrompe dos poros e não responde a nenhuma mandato), a confiança em um tecido comum possível. Não há lição moral, apenas experimentamos que é melhor viver assim. Seria uma experiência efêmera, recortada, parcial? A direita e o seu braço armado (no caso, a polícia da Cidade de Buenos Aires) não entendeu dessa maneira. Depois da vitória nas semifinais, quando a festa começava a se insinuar, resolveu levantar cercas e reprimir. Entretanto, no domingo, não tinha mais como. Porque essa outra vitalidade possível foi impelida animicamente, sobretudo por isso. Não respondemos um programa de direita com um de esquerda, progressista, em vez disso, contestamos a política da tristeza (a tristeza da despolitização) com uma alegria, a alegria doada, com potencial político.

Que significa politizar a vida? Talvez, em princípio, em tempos de privatização e expropriação da experiência, fazê-la voltar a ser tema comum. A depressão individualizada, o mal-estar digerido em família dentro da porta de casa, o conflito partilhado entre os pares (o famoso “pobres contra pobres”), a angústia psicologizada, a tristeza farmacologizada, são formas de remeter a vitalidade ao reduto do pessoal, a essa intimidade desenganada pelo ensimesmamento, sufocamento e suscetibilidade. Além disso, se nos subtrairmos da possibilidade de experiências comuns, os dramas biográficos e as questões individuais se tornam opróbrio, narcisismo, individualismo. Assim, as vidas despolitizadas não encontram mais o tom para uma existência amável, digamos, minimamente à disposição para o dom da alegria.

A direita venceu as eleições de 2015 com grande esperteza, ao propagandear uma “revolução da alegria” que, como tivemos a oportunidade de atestar, se referia somente à excitação dos que têm quase tudo e ainda querem mais. Com seus balões de Troia cheios de policiais, suas danças postiças, típicas de programa televisivo com qualidade duvidosa, a arrogância dos catimbeiros disfarçados de economistas, enfim, com um modelo de felicidade cujo único destino é o Uruguai, espécie de exílio da abundância ante o fracasso previsível de todo e qualquer projeto abertamente antipopular.

A nossa alegria não precisa de todas essas trucagens despudoradas, e não há nada a propagandear a quem quer que seja. Nem mesmo uma pesada revolução. Precisamos de algo tão raro quanto uma introspecção coletiva, inclusive massiva, agora que algo ocorreu e algo vai ocorrer, agora que o acontecimento fabrica um lugar para habitar, um “dentro” em aberto, disponível, para se passar um tempinho, delongar-se, deliberar, compartilhar experimentos de felicidade. Criar dois, três, muitos lugares, e por que não? O anímico não é um estado individual nem momentâneo, mas sim a chave de nossa relação com a condição animada pela qual existimos. Só que permanece isolado até voltar à superfície, quando se faz superfície para novos desdobramentos. Do ânimo isolado à vitalidade que nos resgata, corpo a corpo, um ânimo politizado, descoberto, talvez, em uma circunstância que poderia se limitar a ser uma qualquer, uma a mais, uma catarse ou exceção delimitada, um feriado decidido tardiamente pelo governo e criticado hipocritamente pela oposição.

O enterro de Maradona, em 2020, mostrou o lado antipopular de um oficialismo que, àquele momento, já havia atirado ao mar a cena da praça tomada de 10 de dezembro de 2019 [NT. data da celebração da vitória eleitoral do kirchnerista Alberto Fernández, à presidência], seu limite para se articular com um “nós” que incorpora o irrepresentável. A direita revive às custas de um peronismo que não é mais majoritário – o que seria do peronismo quando não é mais majoritário, nem integralmente popular? – de um progressismo branco possibilista, da comodidade de cada setor apaziguado em seu respectivo lote, de uma esquerda autocomplacente e sectária. Mas essa dinamização em andamento à direita, capaz de ampliar as suas possibilidades, acabou ofuscada pela maré popular, produzida pelo dom da alegria, que hoje talvez seja a única chance para reverter o ajuste e o ridículo inflados por uma dívida violenta e ilegítima, que se empoleira sobre os ombros do peronismo remanescente. Aproveitando que a direita disputa selvagemente dentro de seu próprio campo, de olho no grande butim à frente, como ocorre sempre que o espaço político parece favorecê-la.

Como associar o puro efeito da alegria, o bom ânimo inesperado, o autorreconhecimento social da mobilização, o desejo de compartilhar uma realidade melhor, a possibilidade de uma Argentina menos ressentida consigo mesma, a solidariedade entre as tradições (mais do que o impulso das identidades de sobreviver em detrimento da política), a atenção ao que nos acontece e a disposição a nos reinventarmos de diversas formas ao mesmo tempo… eis aqui uma verdadeira tarefa política. Como não politizar a Copa!

—

Ariel Pennisi é ensaísta, professor e pesquisador (UNPAZ, UNA), codiretor da “Red Editorial”, autor de “Nuevas instituciones (del común)”, “El anarca (filosofia e política em Max Stirner)”, com Adrián Cangi, coautor e organizador de “Si quieren venir que vengan. Malvinas: genealogías, guerra, izquierdas”, “Renta básica. Nuevos posibles del común”, “Linchamientos; La policía que llevamos dentro”.