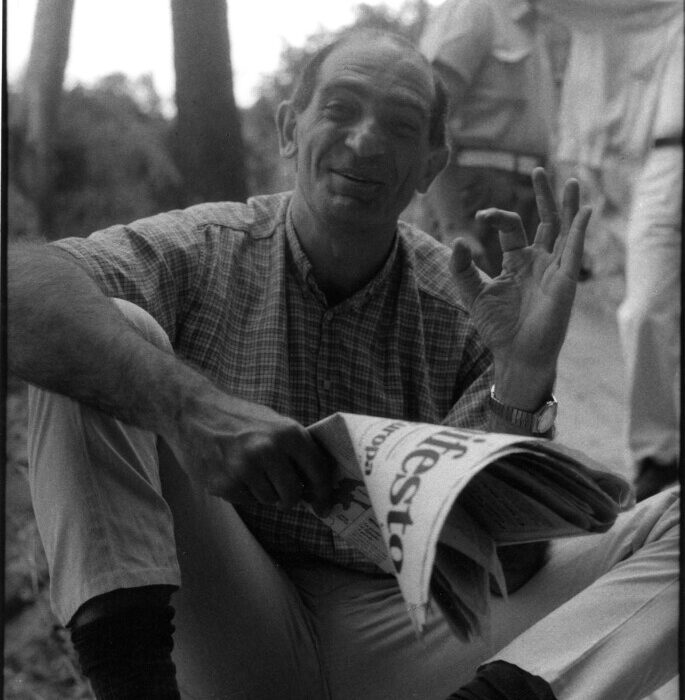

Paolo Virno — 1952-2025

Tradução: Felipe Fortes[1]

As formas de vida contemporâneas atestam a dissolução do conceito de “povo” e a pertinência renovada do conceito de “multidão”. Estrelas fixas do grande debate do século XVII, de onde descende boa parte do nosso léxico ético-político, esses dois conceitos se situam de modo antípoda. O “povo” tem uma índole centrípeta: converge em uma volonté générale, é a interface ou o reflexo do Estado; a multidão é plural, esquiva-se da unidade política, não firma pactos nem transfere direitos ao soberano, resiste à obediência e inclina-se a formas de democracia não representativa. Na multidão, Hobbes identificou o maior perigo para o aparelho estatal (“os cidadãos, quando se rebelam contra o Estado, são a multidão contra o povo” [Hobbes, 1652: XII, 8]); em Spinoza, ela é a raiz da liberdade. Desde o século XVII, quase sem exceções, foi o “povo” que prevaleceu incondicionalmente. A existência política dos muitos enquanto muitos foi expulsa do horizonte da modernidade: não apenas pelos teóricos do Estado absoluto, mas também por Rousseau, pela tradição liberal e pelo próprio movimento socialista. Hoje, porém, a multidão toma a sua revanche, marcando todos os aspectos da vida associada: os costumes e mentalidades do trabalho pós-fordista, os jogos de linguagem, as paixões e afetos, as formas de compreender a ação coletiva. Ao constatar essa revanche, é preciso afastar ao menos um par de tolices. Não se trata de que a classe operária tenha se extinguido beatificamente para dar lugar aos “muitos”: trata-se, e a questão é muito mais complexa e interessante, de que os operários de hoje, continuando a sê-lo, já não têm a fisionomia do povo, mas exemplificam com perfeição o modo de ser da multidão. Além disso, afirmar que os “muitos” caracterizam as formas de vida contemporâneas não tem nada de idílico: eles as caracterizam tanto no mal quanto no bem, na servidão não menos que no conflito. De um modo de ser se trata: distinto do “popular”, sem dúvida, mas em si, não pouco ambivalente, pois traz também seus próprios venenos específicos.

A multidão não descarta com um gesto leviano a questão do universal, do comum/compartilhado, em suma, do Um, mas a requalifica de alto a baixo. Antes de tudo, há uma inversão na ordem dos fatores: o povo tende ao Um, os “muitos” derivam do Um. Para o povo, a universalidade é uma promessa; para os “muitos”, uma premissa. Muda, ademais, a própria definição do que é comum/compartilhado. O Um para o qual o povo gravita é o Estado, o soberano, a volonté générale; o Um que a multidão tem às suas costas consiste, ao contrário, na linguagem, no intelecto enquanto recurso público ou interpsíquico, nas faculdades genéricas da espécie. Se a multidão recusa a unidade estatal, é apenas porque ela está correlacionada a outro Um, preliminar em vez de conclusivo. Sobre essa correlação, já assinalada outras vezes no passado, é preciso interrogar mais a fundo.

Uma contribuição de grande importância é a ofertada por Gilbert Simondon, filósofo muito caro a Deleuze e até então quase desconhecido na Itália. Sua reflexão centra-se nos processos de individuação. A individuação, isto é, a passagem da dotação psicossomática genérica do animal humano à configuração de uma singularidade irrepetível, é talvez a categoria que, mais do que qualquer outra, é inerente à multidão. Vendo bem, a categoria de povo se ajusta a uma miríade de indivíduos não individuados, entendidos, isto é, como substâncias simples ou átomos solipsistas. Precisamente porque constituem um ponto de partida imediato e não o resultado extremo de um processo acidentado, tais indivíduos necessitam da unidade/universalidade provida pela forma estatal. Inversamente, ao falar de multidão, põe-se o acento precisamente na individuação, isto é, na derivação de cada um dos “muitos” a partir de algo unitário/universal. Simondon, assim como, sob outros aspectos, o psicólogo soviético Lev S. Vygotsky e o antropólogo italiano Ernesto de Martino, colocou no centro da atenção justamente essa derivação. Para esses autores, a ontogênese, isto é, as fases de desenvolvimento do “eu” singular autoconsciente, é uma filosofia primeira, a única análise perspicaz do ser e do devir. E é filosofia primeira, a ontogênese, precisamente porque coincide, em tudo e por tudo, com o “princípio de individuação”. A individuação permite delinear a diferente relação entre Um/muitos à qual há pouco se aludia (diferente, entenda-se, daquela que identifica o Um com o Estado). Ela é, portanto, uma categoria que concorre para fundar a noção ético-política de multidão.

Gaston Bachelard, um dos maiores epistemólogos do século XX, escreveu que a física quântica é um “sujeito gramatical” a respeito do qual parece oportuno empregar os mais heterogêneos “predicados” filosóficos: se a um problema particular se adapta bem um conceito humeano, a outro pode convir, por que não, um fragmento da lógica hegeliana ou uma noção tomada da psicologia da Gestalt. Do mesmo modo, o modo de ser da multidão deve ser qualificado com atributos extraídos de domínios muito diversos, por vezes até alternativos entre si. Extraídos, por exemplo, da antropologia filosófica de Gehlen (a indigência biológica do animal humano, a ausência de um “ambiente” definido, a pobreza de instintos especializados), das páginas de Ser e tempo dedicadas à vida cotidiana (conversa, curiosidade, equívoco, etc.), ou da descrição dos diferentes jogos de linguagem feita por Wittgenstein nas Investigações filosóficas. Todos esses exemplos são discutíveis. Incontroversa, porém, é a importância que assumem, como “predicados” do conceito de multidão, duas teses de Gilbert Simondon: 1) o sujeito é uma individuação sempre parcial e incompleta, consistindo antes no entrelaçamento mutável de aspectos pré-individuais e aspectos efetivamente singulares; 2) a experiência coletiva, longe de significar sua decadência ou eclipse, prossegue e aperfeiçoa a individuação. Deixando de lado muitas outras questões, inclusive a, obviamente central, de como se realiza, segundo Simondon, a individuação, vale aqui concentrar-se nessas teses, por certo contraintuitivas e até escabrosas.

Pré-Individual

Recomecemos do princípio. A multidão é uma rede de indivíduos. O termo “muitos” designa um conjunto de singularidades contingentes. Mas essas singularidades não são um dado inapelável, e sim o resultado complexo de um processo de individuação. É evidente que o ponto de partida de toda individuação autêntica é algo ainda não individual. Aquilo que é único, irrepetível, frágil, provém justamente do que é indiferenciado e genérico. As características peculiares da individualidade enraízam-se num complexo de paradigmas universais. Falar em principium individuationis significa já postular uma aderência firmíssima entre o singular e uma ou outra forma de potência anônima. O individual é efetivamente tal não porque se mantenha à margem daquilo que é potente, como um zumbi exangue e ressentido, mas porque é potência individuada; e é potência individuada porque constitui apenas uma das possíveis individuações da potência. Para fixar o antecedente da individuação, Simondon emprega a expressão, nada críptica, de realidade pré-individual. Cada um dos “muitos” tem familiaridade com esse polo antitético. Mas o que é, propriamente, o “pré-individual”? Simondon escreve:

“Pode-se chamar de natureza essa realidade pré-individual que o indivíduo carrega consigo, esforçando-se por reencontrar na palavra ‘natureza’ o sentido que lhe atribuíam os filósofos pré-socráticos: os Fisiólogos jônicos viam nela a origem de todas as espécies de ser, anterior à individuação; a natureza é a realidade do possível, com as feições daquele ápeiron de onde Anaximandro faz brotar toda forma individuada. A Natureza não é o contrário do Homem, mas a primeira fase do ser, onde a segunda é a oposição entre indivíduo e ambiente.” (Simondon, 1989: 196)”

Natureza, ápeiron (o indeterminado), realidade do possível, um ser ainda desprovido de fases: poder-se-ia continuar com as variações sobre o tema. Aqui, porém, parece oportuno propor uma definição autônoma de “pré-individual”: não contraditória à de Simondon, claro, mas independente dela. Não é difícil reconhecer que, sob o mesmo rótulo, coexistem âmbitos e níveis muito diversos.

O pré-individual é, em primeiro lugar, a percepção sensorial, a motilidade, o fundo biológico da espécie. Foi Merleau-Ponty, na Fenomenologia da percepção, quem observou que “não tenho consciência de ser o verdadeiro sujeito da minha sensação mais do que tenho consciência de ser o verdadeiro sujeito do meu nascimento e da minha morte” (Merleau-Ponty 1945: 293). E ainda: “a visão, a audição e o tato, com seus campos, são anteriores e permanecem estranhos à minha vida pessoal” (ibid.: 451). A sensação escapa a uma descrição em primeira pessoa: quando percebo, não é um indivíduo individuado que percebe, mas a espécie enquanto tal. À motilidade e à sensibilidade convém apenas o pronome anônimo “se”: se vê, se ouve, se sente dor ou prazer. É verdade que a percepção possui às vezes uma tonalidade autorreflexiva: basta pensar no tato, nesse tocar que é sempre também ser tocado pelo objeto que se manipula. Aquele que percebe, sente a si mesmo, no momento em que se estende em direção à coisa. Mas trata-se de uma autorreferência sem individuação: é a espécie que se auto-percebe no gesto, não uma singularidade autoconsciente. Erra quem, identificando os dois conceitos independentes, sustenta que, onde há autorreflexão, há também individuação ou, inversamente, que, na ausência de individuação, não se pode falar de autorreflexão.

O pré-individual, num nível mais determinado, é a língua histórico-natural da própria comunidade a que se pertence. A língua pertence a todos os locutores dessa comunidade, não diferentemente de um “ambiente” zoológico ou de um líquido amniótico tanto envolvente quanto indiferenciado. A comunicação linguística é intersubjetiva antes mesmo de se formarem verdadeiros e próprios “sujeitos”. Sendo de todos e de ninguém, também aqui predomina o anônimo “se”: se fala. Foi sobretudo Vygotsky quem destacou o caráter pré-individual, ou imediatamente social, da linguagem humana: o uso da palavra, de princípio, é interpsíquico, isto é, público, compartilhado, impessoal. Contrariamente ao que supunha Piaget, não se trata de escapar de uma condição autística originária (isto é, hiperindividual), tomando o caminho de uma progressiva socialização; ao contrário, o núcleo da ontogênese consiste, para Vygotskiy, na passagem de uma socialidade plena à individuação do falante: “o movimento real do processo de desenvolvimento do pensamento infantil realiza-se não do individual ao socializado, mas do social ao individual” (Vygotsky 1934: 350). O reconhecimento do caráter pré-individual (“interpsíquico”) da língua faz com que Vygotsky antecipe Wittgenstein na refutação de qualquer “linguagem privada”; além disso, e isso é o mais importante, permite incluí-lo, com pleno direito, na breve lista dos pensadores que colocaram no centro da cena a questão do principium individuationis. Tanto para Vygotsky quanto para Simondon, a “individuação psíquica” (ou seja, a constituição do eu autoconsciente) ocorre no terreno linguístico, e não no perceptivo. Dito de outro modo: enquanto o pré-individual inscrito na sensação parece destinado a permanecer perpetuamente tal, o pré-individual coincidente com a língua é suscetível de uma diferenciação interna cujo resultado é a individualidade. Não é o caso, aqui, de examinar criticamente os modos pelos quais, para Simondon e Vygotsky, se realiza a singularização do falante, nem, muito menos, de acrescentar hipóteses suplementares. O que importa é somente fixar o desnível entre o âmbito perceptivo (dotação biológica sem individuação) e o âmbito linguístico (dotação biológica como base da individuação).

Por fim, é pré-individual o modo de produção dominante. No capitalismo desenvolvido, o processo de trabalho mobiliza os requisitos mais universais da espécie: percepção, linguagem, memória, afetos. Funções e tarefas, no âmbito pós-fordista, coincidem amplamente com a “existência genérica”, com o Gattungswesen de que falam Feuerbach e o Marx dos Manuscritos econômico-filosóficos ao se referirem às faculdades mais basilares do gênero humano.

O pré-individual é certamente o conjunto das forças produtivas. Entre elas, porém, ocupa lugar eminente o pensamento. Atenção: trata-se do pensamento objetivo, não atribuível a este ou àquele “eu” psicológico, cuja verdade não depende do assentimento dos sujeitos. A seu respeito, Gottlob Frege utilizou uma fórmula talvez desajeitada, mas bastante eficaz: “pensamento sem portador” (cf. Frege, 1918). Marx, por sua vez, cunhou a expressão, célebre e controversa, de general intellect (o saber abstrato, a ciência, o conhecimento impessoal); só que, para Marx, o general intellect é também o “pilar central na produção da riqueza”, onde “riqueza” deve significar, aqui e agora, mais-valor absoluto e relativo. O pensamento sem portador, isto é, o general intellect, imprime sua forma ao “processo vital mesmo da sociedade” (Marx, 1857-1858: 403), instituindo hierarquias e relações de poder. Em suma, trata-se de uma realidade pré-individual historicamente qualificada. Sobre este ponto, não é preciso insistir demasiadamente. Basta manter presente que, ao pré-individual perceptivo e ao linguístico, é necessário acrescentar também um pré-individual histórico.

Sujeito Anfíbio

O sujeito não coincide com o indivíduo individuado, mas compreende em si, sempre, uma certa cota ineliminável de realidade pré-individual. É um composto instável, algo de impuro. Eis a primeira das duas teses de Simondon às quais convém prestar atenção: “nos seres individuados existe uma certa carga de indeterminação, isto é, de realidade pré-individual, que passou pela operação de individuação sem ter sido efetivamente individuada. Pode-se chamar natureza essa carga de indeterminação” (Simondon, 1989: 210). É totalmente equivocado reduzir o sujeito àquilo que nele há de singular: “Atribui-se abusivamente o nome de indivíduo a uma realidade mais complexa, a do sujeito completo, que traz em si, além da realidade individuada, um aspecto não individuado, pré-individual, ou seja, natural” (ibid.: 204). O re-individuado é percebido, antes de tudo, como uma espécie de passado não resolvido: a “realidade do possível” de onde emergiu a singularidade bem definida persiste ao lado desta; a diacronia não exclui a concomitância. Por outro lado, o pré-individual de que o sujeito é intimamente tecido manifesta-se também como o ambiente do indivíduo individuado. O contexto ambiental (perceptivo, linguístico ou histórico) no qual se inscreve a experiência do singular é, de fato, uma componente intrínseca (se quisermos: interior) do sujeito. O sujeito não tem um ambiente, ele é, em parte (aquela parte não individuada), ambiente. De Locke a Fodor, as filosofias que negligenciam a realidade pré-individual do sujeito, ignorando aquilo que nele é ambiente, estão destinadas a perder qualquer via de passagem entre o “interno” e o “externo”, entre o Eu e o mundo. Caem, assim, no equívoco denunciado por Simondon: o de equiparar o sujeito ao indivíduo individuado.

A noção de subjetividade é anfíbia. O “eu falo” convive com o “se fala”; o irrepetível entrelaça-se ao recursivo e ao serial. Mais precisamente, na tessitura do sujeito figuram, como partes integrantes, a tonalidade anônima do percebido (a sensação como sensação da espécie), o caráter imediatamente interpsíquico ou “público” da língua materna, e a participação no impessoal general intellect. A coexistência do pré-individual e do individuado no interior do sujeito é mediada, segundo Simondon, pelos afetos. Emoções e paixões assinalam a integração provisória dos dois lados. Mas também suas possíveis rupturas: não faltam crises, regressões, catástrofes. Há temor, pânico, ou angústia, quando não se consegue compor os aspectos pré-individuais da própria experiência com os aspectos individuados: “na angústia, o sujeito sente-se existir como problema para si mesmo; sente sua divisão em natureza pré-individual e ser individuado. O ser individuado está aqui e agora, e esse aqui e esse agora impedem que uma infinidade de outros aquis e outros agoras se manifestem: o sujeito toma consciência de si como natureza, como indeterminado (ápeiron) que jamais poderá atualizar-se num hic et nunc, que jamais poderá viver” (ibid.: 111). Constata-se aqui uma extraordinária convergência objetiva entre a análise de Simondon e o diagnóstico das “apocalipses culturais” proposto por Ernesto de Martino. O ponto crucial, tanto para de Martino quanto para Simondon, é que a ontogênese, isto é, a individuação, nunca está garantida de uma vez por todas: ela pode retroceder sobre seus próprios passos, enfraquecer-se, conflagrar-se. O “Eu penso”, além de ter uma gênese acidentada, é parcialmente retrátil, dominado por aquilo que o excede. Segundo de Martino, às vezes o pré-individual parece submergir o eu singularizado: este é como que tragado pela anonimidade do “se”. Outras vezes, de modo oposto e simétrico, esforça-se inutilmente em reduzir todos os aspectos pré-individuais da experiência à singularidade pontual. Essas duas patologias — “a catástrofe do limite eu-mundo nas duas modalidades da irrupção do mundo no ser-aí e do escoamento do ser-aí no mundo” (De Martino, 1977: 76) — são apenas os extremos de uma oscilação que, sob formas mais contidas, é, contudo, constante e irredutível.

Com demasiada frequência, o pensamento crítico do século XX (se pensa, em particular, na Escola de Frankfurt) entoou uma lamentação melancólica sobre a suposta distância do indivíduo em relação às forças produtivas sociais, ou sobre sua separação em relação à potência imanente às faculdades universais da espécie (linguagem, pensamento, etc.). A infelicidade do singular foi imputada, justamente, a essa distância ou separação. Ideia sugestiva, mas equivocada. As “paixões tristes”, para dizer como Spinoza, surgem antes da máxima vizinhança, ou melhor, da simbiose, entre o indivíduo individuado e o pré-individual, quando essa simbiose se manifesta como desequilíbrio e laceração. Para o bem e para o mal, a multidão mostra a mistura indissociável de “eu” e “se”, de singularidade irrepetível e anonimato da espécie, de individuação e realidade pré-individual. No bem: cada um dos “muitos”, tendo o universal às suas costas, como premissa ou como antecedente, não necessita daquela universalidade postiça que é o Estado. No mal: cada um dos “muitos”, enquanto sujeito anfíbio, pode sempre perceber em sua própria realidade pré-individual uma ameaça ou, ao menos, uma fonte de insegurança. O conceito ético-político de multidão está enraizado tanto no princípio de individuação quanto em sua incompletude constitutiva.

Marx, Simondon, Vygotsky: o conceito de “indivíduo social”

Em um célebre trecho dos Grundrisse (o chamado “Fragmento sobre as máquinas”), Marx indica com o epíteto de “indivíduo social” o único protagonista verossímil de qualquer transformação radical do estado atual das coisas (cf. Marx 1857–1858: 389–403). À primeira vista, o “indivíduo social” parece um oximoro caprichoso, uma unidade confusa de contrários, um maneirismo hegeliano. Mas é possível tomar esse conceito ao pé da letra, a ponto de convertê-lo em instrumento de precisão para descrever modos de ser, inclinações e formas de vida contemporâneas. Mas isso é possível, em larga medida, justamente graças à reflexão de Simondon e Vygotsky sobre o princípio de individuação. No adjetivo “social” é preciso reconhecer os traços daquela realidade pré-individual que, segundo Simondon, pertence a todo sujeito; e no substantivo “indivíduo”, deve-se reconhecer a singularização efetiva de cada componente da multidão contemporânea. Quando fala de “indivíduo social”, Marx se refere ao entrelaçamento entre a “existência genérica” (Gattungswesen) e a experiência irrepetível, que constitui o selo da subjetividade. Não é por acaso que o “indivíduo social” aparece nas mesmas páginas dos Grundrisse em que Marx introduz a noção de general intellect, um “intelecto geral” que constitui a premissa universal (ou pré-individual) e a partitura comum, para as obras e os dias dos “muitos”. O lado “social” do “indivíduo social” é, sem dúvida, o general intellect, ou, com Frege, o “pensamento sem portador”. Mas não apenas isso: ele consiste também no caráter desde sempre interpsíquico, isto é, público, da comunicação humana, que Vygotsky destacou com grande eficácia. Além disso, se traduzirmos corretamente “social” por “pré-individual”, devemos reconhecer que o indivíduo individuado de que fala Marx se destaca também sobre o fundo puro da percepção sensorial anônima. Social, em sentido forte, é tanto o conjunto das forças produtivas historicamente definidas quanto a dotação biológica da espécie. Não se trata de uma conjunção externa ou de uma mera sobreposição. Há mais do que isso. O capitalismo plenamente desenvolvido implica a coincidência plena entre as forças produtivas e os outros dois tipos de realidade pré-individual (o “se percebe” e o “se fala”.)

O conceito de força de trabalho torna visível essa fusão perfeita: enquanto potência física e linguístico-intelectiva genérica de produzir, a força de trabalho é, sim, uma determinação histórica, mas inclui em si, integralmente, aquele ápeiron (a natureza não individuada) de que fala Simondon, bem como o caráter impessoal da linguagem que Vygotsky descreve detalhadamente. O “indivíduo social” marca a época em que a convivência entre o singular e o pré-individual deixa de ser uma hipótese heurística, um pressuposto oculto e torna-se um fenômeno empírico, uma verdade trazida à superfície, um dado pragmático de fato. Poder-se-ia dizer: a antropogênese, isto é, a própria constituição do animal humano, manifesta-se no plano histórico-social, torna-se enfim visível a olho nu e conhece uma espécie de revelação materialista. As chamadas “condições transcendentais da experiência”, em vez de permanecerem no pano de fundo, vêm para o primeiríssimo plano e, o que mais importa, tornam-se também objeto de experiência imediata.

Uma última observação, marginal, mas não irrelevante. O “indivíduo social” incorpora as forças produtivas universais, mas as declina segundo modos diferenciados e contingentes; é efetivamente individuado, precisamente porque lhes confere uma configuração singular, traduzindo-as em uma constelação muito particular de cognições e afetos. Por isso, fracassa toda tentativa de circunscrever o indivíduo por via negativa: não é a amplitude do que nele é excluído, mas a intensidade do que nele converge que o caracteriza.

Nem se trata de uma positividade acidental ou desregrada, em última instância, inefável (aliás, nada é mais monótono e menos individual do que o inefável). A individuação é ritmada pela especificação progressiva, bem como pela combinação excêntrica, de regras e paradigmas gerais: não é o buraco na rede, mas o ponto em que as malhas são mais densas. A propósito da singularidade irrepetível, poder-se-ia falar de um excedente de legislação. Para falar com a terminologia do epistemólogo, as leis que qualificam o individual não são nem “asserções universais” (válidas para todos os casos de um complexo homogêneo de fenômenos), nem “asserções existenciais” (constatações empíricas sem qualquer regularidade ou esquema conetivo): são, antes, verdadeiras leis singulares. Leis, porque dotadas de uma estrutura formal potencialmente capaz de abranger uma “espécie” inteira. Singulares, porque regras de um caso único, não generalizável. As leis singulares representam o individual com a precisão e a transparência normalmente reservadas a uma “classe” lógica: mas, note-se bem, uma classe de um só indivíduo. Chamamos multidão ao conjunto dos “indivíduos sociais”. Há uma preciosa cadeia semântica que liga a existência política dos muitos enquanto muitos, o antigo problema filosófico do principium individuationis, e a noção marxiana de “indivíduo social” (decifrada, com o auxílio de Simondon, como um entrelaçamento indissociável de singularidade contingente e realidade pré-individual). Essa cadeia semântica permite redefinir, desde a raiz, a natureza e as funções da esfera pública e da ação coletiva. Uma redefinição que, por si só, desmantela o cânone ético-político fundado no “povo” e na soberania estatal. Se pode dizer, com Marx, mas fora e contra boa parte do marxismo, que a “substância das coisas esperadas” consiste em conferir o máximo relevo e o máximo valor à existência irrepetível de cada singular membro da espécie. Por paradoxal que possa parecer, a teoria de Marx deveria ser hoje entendida como uma teoria rigorosa, isto é, realista e complexa, do indivíduo. Portanto, como uma teoria da individuação.

O coletivo da multidão

Examinemos agora a segunda tese de Simondon. Ela não tem precedentes de espécie alguma. É contraintuitiva, isto é, viola convicções profundamente enraizadas do senso comum (como ocorre, de resto, com muitos outros “predicados” conceituais da multidão). Costuma-se acreditar que o indivíduo, tão logo participe de um coletivo, deva abandonar ao menos algumas de suas características propriamente individuais, renunciando a certos traços distintivos multicoloridos e impenetráveis. No coletivo, assim parece, a singularidade se dilui, é diminuída, regride. Pois bem, ao juízo de Simondon, isso é uma superstição: epistemologicamente obtusa, eticamente suspeita. Uma superstição alimentada por aqueles que, negligenciando com desenvoltura a questão do processo de individuação, presumem que o singular seja um ponto de partida imediato. Se, ao contrário, admitimos que o indivíduo provém do seu oposto, ou seja, do universal indiferenciado, o problema do coletivo adquire um aspecto completamente diverso. Para Simondon, contrariamente ao que afirma um senso comum deformado, a vida em grupo é a ocasião de uma individuação suplementar e mais complexa. Longe de regredir, a singularidade se refina e atinge o seu ápice no agir em conjunto, na pluralidade das vozes, em suma, na esfera pública.

O coletivo não fere, não atenua a individuação, mas a prolonga, potencializando-a imensamente. Essa continuação diz respeito à parcela de realidade pré-individual que o primeiro processo de individuação havia deixado em suspenso. Escreve Simondon: “Não se deve falar de tendências do indivíduo em direção ao grupo; pois essas tendências não são, propriamente falando, tendências do indivíduo enquanto indivíduo; elas são a não-resolução dos potenciais que precederam a gênese do indivíduo. O ser que precede o indivíduo não foi individuado sem resto; não foi totalmente resolvido em indivíduo e ambiente; o indivíduo conservou em si algo de pré-individual, de modo que todos os indivíduos juntos possuem uma espécie de fundo não-estruturado, a partir do qual uma nova individuação pode produzir-se” (Simondon, 1989: 195) E ainda:

“Não enquanto indivíduos os seres estão correlacionados uns aos outros no coletivo, mas enquanto sujeitos, isto é, enquanto seres que têm em si algo de pré-individual” (ibid.: 205).

O grupo tem seu fundamento no elemento pré-individual (se percebe, se fala, etc.) presente em cada sujeito. Mas, no grupo, a realidade pré-individual entrelaçada à singularidade se individua por sua vez, assumindo uma fisionomia peculiar.

A instância do coletivo é ainda uma instância de individuação: o que está em jogo consiste em imprimir uma forma contingente e inconfundível ao ápeiron (o indeterminado), isto é, à “realidade do possível” que precede a singularidade; ao universo anônimo da percepção sensorial; ao “pensamento sem portador” ou general intellect. O pré-individual, imóvel no interior do sujeito isolado, pode, entretanto, assumir um aspecto singularizado nas ações e nas emoções dos muitos. Assim como, em um quarteto, o violoncelista, ao interagir com os outros intérpretes, apreende algo de sua própria partitura que até então lhe havia escapado.

Cada um dos muitos personaliza (parcial e provisoriamente) sua própria componente impessoal através das vicissitudes típicas da experiência pública. A exposição ao olhar dos outros, a ação política sem garantias, a familiaridade com o possível e o imprevisto, a amizade e a inimizade, tudo isso oferece ao indivíduo a ocasião de apropriar-se, em certa medida, do anônimo “se” de que provém, de transformar em biografia inconfundível o Gattungswesen, a “existência genérica” da espécie. Contrariamente ao que sustentava Heidegger, é somente na esfera pública que se pode passar do “se” ao “si mesmo”.

A individuação de segundo grau, que Simondon também chama de “individuação coletiva” (um oximoro próximo daquele contido na expressão “indivíduo social”), é um elemento essencial para pensar adequadamente a democracia não representativa. Pois o coletivo é o teatro de uma acentuada singularização da experiência, que constitui o lugar onde pode finalmente se expressar aquilo que, em toda vida humana, é incomensurável e irrepetível. Nada nele se presta, portanto, a ser extrapolado ou, pior ainda, “delegado”. Mas atenção: o coletivo da multidão, enquanto individuação do general intellect e do fundo biológico da espécie, é o exato oposto de qualquer anarquismo ingênuo. Em comparação com ele, é antes o modelo da representação política com sua volonté générale e sua “soberania popular” que aparece como uma intolerável (e por vezes feroz) simplificação. O coletivo da multidão não firma pactos nem transfere direitos ao soberano, porque é um coletivo de singularidades individuadas: para ele, repetimos mais uma vez, o universal é uma premissa, não uma promessa.

Bibliografia

De Martino, Ernesto, 1977, La fine del mondo. Contributo all’analisi delle apocalissi culturali, Torino, Einaudi

Frege , Gottlob, 1918, Der Gedanke. Eine Logische Untersuchung; trad. it., Il pensiero. Una ricerca logica, in Id., Ricerche logiche, a cura di M. De Francesco, Milano, Guerini e Associati, 1988

Hobbes, Thomas, 1642, De Cive. Elementi filosofici sul cittadino, ed. it. a cura di T. Magri, Roma, Editori Riuniti, 1979

Marx, Karl, 1857-1858, Grundrisse der Kritik der politischen Oekonomie; trad. it., Lineamenti fondamentali della critica dell’economia politica, 2 voll., a cura di E. Grillo, Firenze, La Nuova Italia, 1968-1970

Merleau Ponty, Maurice, 1945, Phénoménologie de la perception; trad. it., Fenomenologia della percezione, a cura di A. Bonomi, Milano, Il Saggiatore, 1965

Vygotskij , Lev Semënovič, 1934, Myslenie i rec’; trad. it., Pensiero e linguaggio. Ricerche psicologiche, a cura di L. Mecacci, Roma-Bari, Laterza, 1990

[1] Filósofo. Pós-doutorando no PPG de Comunicação e Cultura da UFRJ. Bolsista FAPERJ. Pesquisador da Rede Universidade Nômade Brasil.

Esse texto de Paolo Virno foi originariamente publicado na Itália como posfácio do livro de Simondon “L’individuazione psichica e collettiva”, Derive Approdi, 2001 (nuova edizione, 2021). Foi republicado, online, em: https://effimera.org/moltitudine-e-individuazione-di-paolo-virno/